活动回顾 |「中日女性影展」对谈记录公开

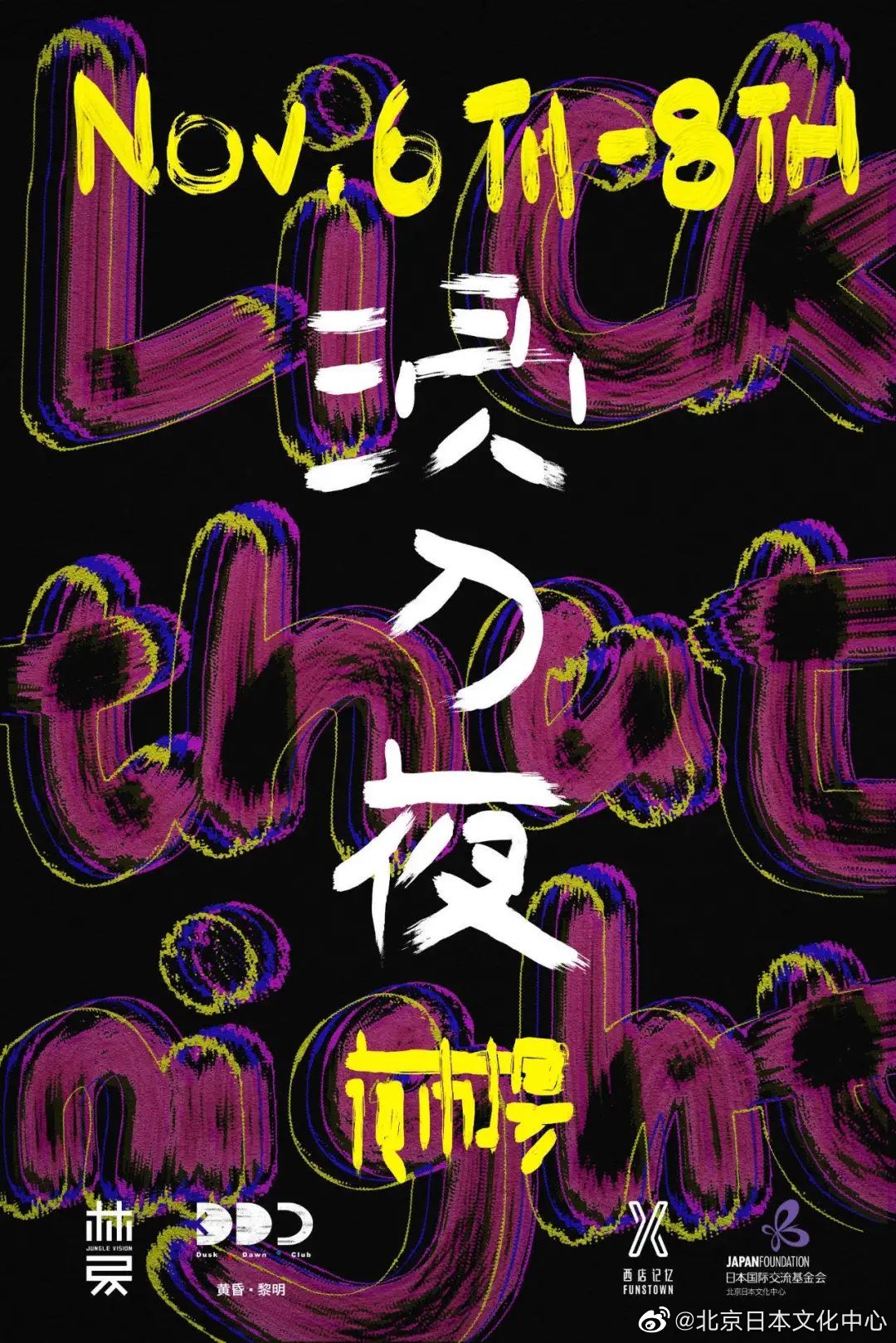

近年来,女性问题在日益受到社会各界的关注,有关女性生存现状的探讨、争议和反思的相关热度持续不减。以电影行业为例,男性为主导的行业现状导致许多优秀的女性导演无法顺利发声、亦或发出的声音微弱,继而被周围的杂音淹没。但即便这样,仍旧有一些年轻的女性创作者异军突起——她们具备活力,她们拥有力量,她们更是才华横溢。我们共同主办本次活动的目的,也正是希望创造出一次露出的机会,将更多人的目光聚焦于中日两国的这些年轻女性电影创作者的身上,试图让她们的作品和她们想传达的声音被关注、了解和倾听。

而让我们很高兴的是,活动当天除了中日导演之间相互碰撞出的火花,现场观众的提问也为这次活动赋予更深的意义和启发。于是我们精心整理出了对谈记录,希望给没有到场的你弥补一些遗憾,同时希望往后还能够有更多的机会,去帮助她们发声、为她们的创作助力。

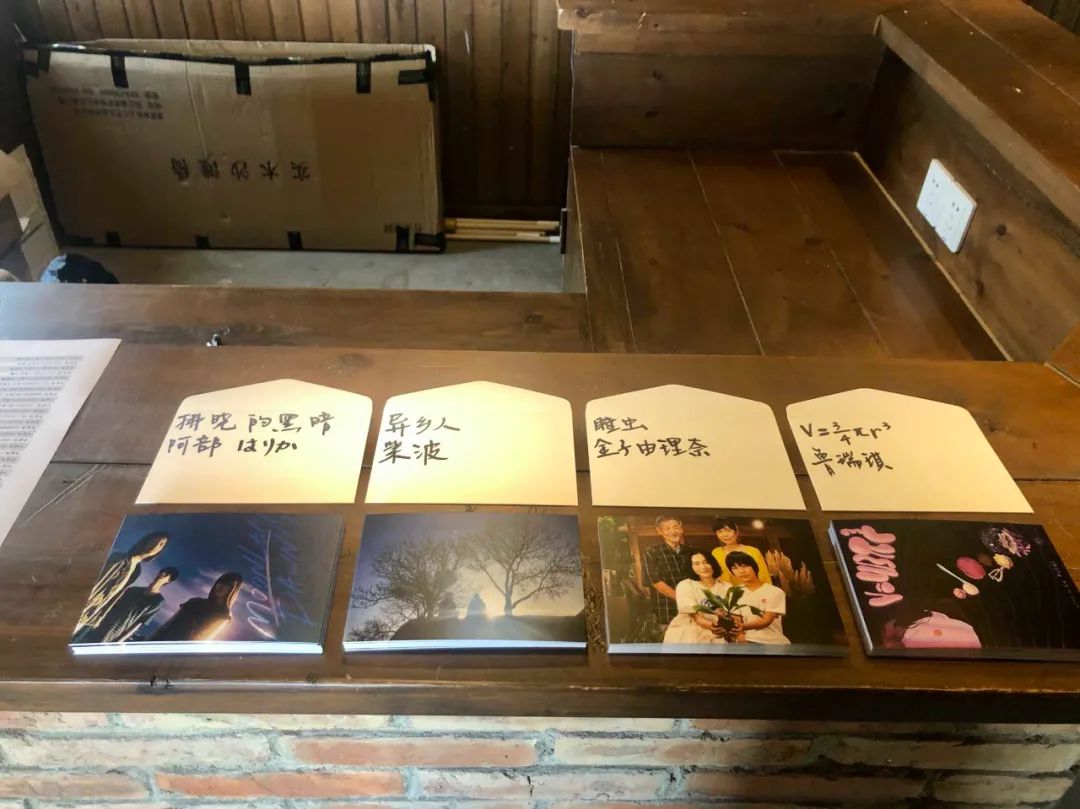

活动场地门口@抛开书本

以下是对谈内容的整理

【1】阿部はりか

沈念:请导演先来和大家打个招呼吧。

阿部:大家好,我是《拂晓的黑暗》的导演阿部,今天请大家多多指教。

沈念:现场观众可能有点害羞,那么我先来稍微问一些问题吧。

大家可以看到临近影片最后有一个烟花绽放的场景,一开始周围是有比较混杂的人群,然后突然换了一个角度和景别后就只剩主人公三个人,在他们身后盛开了非常繁盛的烟花,这个场景是如何拍摄的呢?

阿部:我的拍摄方法是先在花火大会的当天去拍了有花火大会的场景,然后第二天再去同样的地方,那天因为没有花火大会了,所以就可以拍摄出非常安静的、只有三个人的场面。

观众1:导演您好,想请问片子里很奇怪的那栋楼是真实存在的,还是您设计的?

阿部:这个问题很多人都问过我。这个建筑对于主人公而言,其实就像是一本书,当你翻开这本书的时候,书里的世界和空间对你来说就是存在的,当你合上它的时候,你可以解释为它不存在了,也可以解释为它依然存在。根据每个人的理解其实是会有不同的解释。

闻豪:我有个问题想问,之前跟阿部导演在采访的时候也有提过这个;阿部导演最开始是做戏剧的,她和我们聊过她对于戏剧和电影两种体裁上不同的看法以及和她之间关系的差异,我很好奇她之前在戏剧上的选题是怎么样的?因为这次她电影选题更像是一个青春片这样的、表现青少年相互之间的关系,我想知道她做戏剧的时候是否也是偏向同样的题材?

阿部:其实和电影选题比较类似,也是主要青春题材向,但是戏剧和电影相比之下,我会更加偏向家庭伦理关系的表达,因为戏剧的表现方式及其特殊的现场性,所以我会让演员注重对于一些身份议题的表现,比如让男性演员挑战女性、特别是心理是女性的角色,尝试用肢体表现性别差异。所以比起电影可能更偏向外化表现人物的心理内部活动。

观众2:我觉得您的电影中所使用的音乐非常好,我想请问您是选择现成的音乐,还是请人专门创作的?

阿部:这次合作的音乐人此前会经常在网上发表一些自己的音乐作品。虽然性格比较内向,但他却会在SNS(社交网络)上发表一些激烈的言论。我平时一直有听他的音乐,因为觉得很不错就在这次的电影找他合作了。

【2】鲁瑞琪

沈念:今天很荣幸邀请到鲁瑞琪导演亲临现场和观众进行一个小小的交流,首先请鲁瑞琪导演和到家打个招呼吧。

鲁瑞琪:大家好,我是鲁瑞琪。我相信大家看完这个短片应该产生了不少的疑问,可以尽情向我提问。

观众1:导演你好,对我个人来说,其实一时间没有办法理解这个短片的想法。对于我这类的观众,你觉得是需要给出一些解释让我更好的去理解,还是觉得没有必要?可能你的工作人员、演员也会出现像我这样的疑惑,你觉得他在表演的过程中是否能够完全理解你的意图?如果没有,你会不会担心这样的表演会使得表达结果上存在一些折损?

鲁瑞琪:整个片子的剧本和最后的呈现确实是有一些差异的。其实这个片子的演员,包括小孩子的演员,我在选角上主要参考的是他们的外形,所以我没有特别要求他们去理解我的意图,因为这部电影里的人物在某种意义是作为道具存在的,也就是说,我其实是不需要他们给我真实的情感反馈。这么说可能有点粗暴,我有的时候是把他们摆在我的镜头前去完成我的分镜。

观众2:那我想问这部电影是否有设定观影的目标人群?

鲁瑞琪:我没有特别限定哪个人群,因为我不觉得故事本身是需要有一定知识和理解能力的人才能看懂。我写剧本的时候也是按照一般人能够理解的故事线来写的,只是很多时候我是用一种画与画、影像与影像的衔接来完成它。所以我觉得只要你是一个能“看”的人,你就能看这部电影。

观众3:看完之后我个人的理解是,这部片子与其说是一个故事,不如说它是一个“影像装置艺术”,跟它的名字一样,因为是球体公式嘛,所以电影里很多不同的意象都是用各种球体去呈现的,所以是一个“球体的影像”。那我的问题是,这部电影想表达的核心内容是否如我所想有的一样,不是故事讲述而是有关球体的“影像艺术品”?

鲁瑞琪:我觉得你理解的很对,我一开始就没有想拍一个以叙事为框架的短片,它就是一个球体与球体的比喻链在不断向下延伸的这样的一部影像作品。

观众4:导演有没有想过以后拍摄一些加入更多叙事元素的长篇作品?看完片子之后,我的一个最直接的感想是当中镜头与镜头之间的张力是非常难得的,甚至是我在看过的国内影像作品中很少有能与之匹敌的,所以我很期待导演能够拍一些更表象一点的、更面向大众一些的作品。不知道您有没有这方面的未来规划?

鲁瑞琪:我是有打算拍时长更长的片子,但以我个人的志向来说,我想更进一步的去探索这样的片子,未来有可能的话我是会加入更多的叙事元素,但这并不是主要的。

观众5:请问导演,你之所以用球的体积公式,是因为想用它来表达一个“球”,还是说体积公式本身是有什么特殊意义?又譬如说你为什么不用其他公式,比如表面积公式什么的?

鲁瑞琪:因为我觉得体积公式能够让我感受到一个事物的质量,同时它又是可以触摸的,所以我才选用了这个公式。

观众6:导演你好,我的问题可能跟前面某位相似,导演会在哪个阶段会想尝试那种90分钟之上的长篇?就是把对影像的探索涵盖在这个长篇里,但把故事以一个更“落地”的方式去传达给大众?我很喜欢你的作品,每一个转场都让我有想要鼓掌的感觉,所以我会很期待你的长篇,不知道是否有这样的规划和设定呢?

鲁瑞琪:可能我个人来说,我对“落地”这个词不是很感冒,我决定想以这个影像为核心继续做下去,某种意义上来说就是不“落地”的,我没有必要强求他去“落地”。

观众7:导演您好,我之前有看到过您说你片子呈现想要以感性为中心的,我也能看到片子呈现了一些触觉的,一些视觉的,甚至通过一些视觉的来呈现出一些气味,您称之为连感的东西,但我发现感性的呈现,它是很难有进一步的内容的,您刚也说您希望在感性的层面上进一步去探索,那您对探索的预期是什么样的?我意思是您在这部片子已经做到了非常丰富的影像呈现之外,您的预期是怎么样的?对未来的规划是什么样的?

鲁瑞琪:您说的内容是什么?

观众7:就是您希望呈现的东西。

鲁瑞琪:我觉得除此之外我觉得我还会有更多的东西可以去呈现啊,比如说我觉得很多时候如果你是一个感知体的话,你遇见任何东西都会被它出发,我觉得只要保持一个等待被触发的状态,就可以有很多东西在这种触发中诞生的。

观众7:那这种诞生会不会是一种重复呢?

鲁瑞琪:我觉得至少在画面上不会是。

观众8:导演你好,我想提一个比较直接的问题,您的球体包括最开始芭蕾舞演员的眼珠等等,一切的构想是来源于什么?可以简单的说一下最开始的构思吗?

鲁瑞琪:我不是那种最先想好整个框架的导演,最开始想这个题材的时候,是因为有一天我突然想拍出以带着一双玻璃眼珠的女人为题材的、或与她相关的短片,然后我就此展开了一系列联想。我最开始并没有把一些东西归纳在了某一个框架里,只是这个球满满延展开来,我觉得像是一种行星吧。

观众8:那最开始触发你写这个球的点是什么呢?

鲁瑞琪:就是一个非常偶然的想法,没有什么具体的原因。

观众9:导演您好,我看完这个片子稍微有些迷糊,我可以理解您是想做一个概念性的东西,然后我在看到之前预热的采访稿里提到过,您想把影像建立在一个概念之上,但你又不希望让它变成一个完美又生硬的概念模板,我想请问您是否觉得自己的片子也有一些流于生硬的概念当中或者有类似的趋势?您对成品的评价是怎样的?

鲁瑞琪:我没有这么觉得。

观众9:我有点好奇您“完美又生硬的模板概念”是指现在大家都在做的这种偏影像实验式的短片会趋向的一个方向吗?

鲁瑞琪:不是,我当时说的完美与生硬是单单、我个人主观的没有这么喜欢《燃烧的女子肖像》这部电影所发出的一个评价而已,我并没有用它去评价现下很多实验影像。

【3】金子由理奈&柴波

沈念:大家好,这位就是金子由里奈导演。

(屏幕上金子导演挥手示意)

金子:我是《睡虫》的导演金子由里奈,非常感谢大家今日前来观赏这部电影,今日也请各位多多关照了。

柴波:大家好我是柴波,是《异乡人》的导演。大家坐在这里看了一下午真的辛苦了,也谢谢大家能够坚持到对谈环节。

沈念:先请两位导演谈谈对对方作品的一些感想吧。

柴波:我先来吧,看完《睡虫》这部片子之后,我觉得导演是个内心很温暖的人,我也觉得这个片子非常可爱。片子里面有很多对于声音的运用,导演会有意识的把很多声音叠在一起,我想请问这个创意是在平时生活产生的,还是剧本创作的阶段产生的?

金子:谢谢你的问题。我想让过去的声音、现在的声音和未来的声音这所有的一切在同一个空间所表现出来,这个想法在剧本创作的阶段就已经产生了。

沈念:金子导演对于柴波导演的作品有什么感想呢?

金子:我很喜欢柴波导演的作品,她作品当中所表现的东西很多都是靠影像而不是靠台词传达出来,包括一些影子的使用方式也都非常的有意思。包括她对故乡的理解——“只要爱的人在就是故乡”这个主题像是一种信念,一种相信的力量,这个也很好的传达了出来。

柴波:非常感谢,太客气了。我觉得金子导演的片子比较偏自我表达的。因为日本的独立院线是有艺术院线的,但国内其实是没有这样的条件,所以像我自己在创作的时候会有意识的把重心放在观众身上而多过于自我表达的部分。我想请问金子导演在将来的创作是否考虑过这种对于观众的顾虑,还是说想要继续坚持自我表达?

金子:我的话,其实是想要在表达自我的同时去试图动摇观众的视线,果然我还是有那种想要改变社会、改变世界、想要世界变得更温柔一些的想法啊。

柴波:改变社会…是对影像的感觉是吗?

金子:我可能更加想留住的是类似风景里的痕迹这样的东西,而由此希望这个社会可以变得更温柔、更能够去留住这些个细节,而不是实际的去改变、处理某个社会议题。

柴波:所以带给我的是蛮温暖的感觉。对我来说,拍片子的时候是会考虑到一部分的观众。其实我算是比较学院派的,今天正好也是我母校北京电影学院建校70周年纪念(笑),刚好来到这个活动现场,感觉一切都很巧。我拍片子的时候会希望在农村的这些人看到的时候也会比较开心。所以我在自我表达的时候会存在一些诸如此类的困惑,所以想要听听金子导演的想法。

今天也看到了其他三位女导演的作品,我觉得大家风格的差异确实还是蛮大的,同时也受到了一些启发,如果今天在场的各位能够从我的片子里也能获得一些启发,那就是对我很大的肯定啦。

金子:嗯,是的,虽然大家风格不一,但我确实也很喜欢柴波导演对于影子的运用。比起人,她的片子里更多的去拍一些影子,比如一个是跟哥哥在田野上走路的时候拍了一个斜着的影子,还有两人坐在田野边聊天的影子,让我印象特别的深刻。

柴波:我也是对金子导演作品里声音的表达,包括用风去表达死去的灵魂,也觉得非常有意思,还有打开鞋柜的时候会发出呼吸的声音,我从中也学到了一些东西。

金子:谢谢,我想把每一个物件都拍出具有灵魂的感觉。

沈念:说到这个,恰好我也有一个问题想请问金子导演。因为这个片子的字幕是我来翻译的,其中有一些非常难以用中文表达的词句,比如说日语里会说这个店“死了”,但中文不会有这种给事物以生命的表达方式,我们不会说这个店“死”了或者是这个收音机“死”了,而会说这个店“关了”或这个收音机“坏”了。然而在日语中,这种拟人化的表达则是非常自然的。在金子导演的作品中比较有意识的在用这种类词去表达——给物一种生命,但同时又有一种让人变成物的感觉,比如影片结尾会有让人变成一个放映机然后双眼投出影像,还有给自己的身上插插头说自己变成了“人体公放”,等等类似这样人与物生命的互换,我觉得蛮有意思的。

金子:哈哈,确实是很难翻译的。虽然日本有很多无神论者,但是日本一直流传着一句话叫做“万物有灵”。所以大家会认为很多不同的东西里都会有一个“神”寄住在里面,这可能也是我创作的来源之一。

柴波:我大学的时候也拍过一个片子叫做“树生”,讲的是一个人变成了一棵树,所以我蛮能理解金子导演说的“万物有灵”。

沈念:人变成了树?

柴波:哈哈,是的,因为一个人老不活动嘛,于是身上就长了叶子,变成了一棵树。

金子:谢谢。

(观众Q&A)

观众1:金子导演没有出演自己的作品,而柴波导演出演了自己的作品,我想请问这个选择有什么依据吗?是因为自己出演会表达的更顺畅,还是有其他的考量?金子导演是怎么想的呢?

柴波:我先来回答吧。我觉得大家可以不要把我代入太过,把出演的人看作是一个女演员就好。其实我开始也是想找学校里的学妹,也在网上发布过,招募信息,但因为拍摄地比较艰苦,在一个村子里,而且可能一星期都没有条件洗澡,所以愿意去演的女演员就很少,同时还需要她中文日语都会说,所以在我找了一圈的最后,身边的老师和朋友都说“那不如你自己去演吧”,我就演了。剧情是剧情,还是不要把我本人代入太深。

金子:我的理由是主人公的kanako是一个能看到幽灵的人,我希望她看起来是一个冷淡一点的、酷一点的女生,所以我选择了现在的女演员,而不是自己出演。

观众2:我想问金子导演,我有看到一个场景:婆婆,幼儿园老师带一堆小朋友们,还有女主角这三位站在公交车站旁边,他们三个衣服都是黄色长裙和黄色半身裙白色衣服,这里是导演有意识去设计的细节吗?

金子:我是有意识的让老奶奶穿黄色的衣服的,因为普遍大家对幽灵的认识都是穿着白色的衣服,我就希望我的作品里的幽灵可以更明亮一些,但幼稚园的老师其实穿的是自己的私服,这个就是巧合啦。

观众3:我想问金子导演,影片里有很多公交车的固定的时间比较长的镜头,里面也有很多群演,我注意到群演的表演都非常自然,而且每个人也特点鲜明,这个是导演有意识设计的吗?

金子:是的,这是我有意识去设计过的,我让副导演跟他们说“你今天一个xx身份”“你是怀着XX的目的在车上”,所以每个人都有他们自己的故事。

观众4:我想请问柴波导演,首先师姐好,我也是北电毕业的。这部作品是你在日本的学校的毕业作品,我很好奇在创作的过程中,不同国家电影方面的教学分别给你的作品带来了怎么样的影响?或者是说两国电影教育有没有什么比较大的差异?

柴波:我觉得差异非常大的,因为我之前是学剧本的嘛,在国内的四年每一步都很扎实的学习了如何写剧本,而日本给我的感觉可能更细水长流一些,比如它每周就推进一点,你有两年去准备一部作品,所以其实拍摄周期是非常长的,差不多有一年半时间。还有我感觉每周虽然觉得只学了一点,但两年之后发现自己其实收获了很多;导师也是一对一的感觉,他会很尊重你的个性和创作,我觉得这个其实跟国内差别还是比较大的。所以才是日本女性导演更注重自我表达的原因,因为她们的个性在教学过程中是很被尊重的。

观众5:我想问金子导演,我对“万物有灵论”很好奇,是什么触发你认为“万物有灵”?你有试图在生活中连接过这些“灵”并获得回应吗?

金子:虽然我没有见过人类的幽灵,我在幼儿园的时候见过白马的幽灵。我是在学校的走廊里这种不会出现白马的地方看到了白马,我想那一定是白马的幽灵了。

观众6:柴波导演,我看到公众号里介绍你的时候提到你一直在寻求身份的认同感,而我对这部片子总结是“你的故乡究竟在哪里”,我身边有很多从小是在中国长大,后来因为家里离婚了妈妈嫁到日本后在也过去定居的情况,你片子里表达的“故乡”问题是不是也反映了这样的“认同”,或者说你的身份认同感还会考虑到什么其他的认同感呢?

柴波:会的,我去日本之前也在香港待了2年,遇到非常多比如随着家人啊,或者是读书求学的时间很长、然后在这边结婚生子的人,当你问他们是哪里人的时候,他们都会回答小时候生活的地方,但其实他们在某个地方生活的时间已经超过了小时候生活过的时间。包括现在我们去另一个地方工作这样流动的机会在疫情之前也是非常多的,所以我也对这方面很好奇,也会问大家故乡在哪里,慢慢的就接触到了一些和我抱有同样问题的人,也启发了我。去年我在广岛拍了一个纪录片,也就是我出生的地方,也是讲找寻故乡在哪里,目前已经完成了制作,明年会在大阪亚洲电影节上映,希望到时候有机会可以和国内的观众见面,很多在这个片子里没有探讨到的问题,会在纪录片里继续探讨。

观众7:我想问一下柴波导演,您电影里使用了中日两种语言,一个是母语,一个是外语,您在念这两种语言的台词是否投入的情感是不一样的?因为我感觉到了不同。在写台词的时候是不是也从不同的角度设计过?

柴波:谢谢,确实我觉得这两种语言的台词差别蛮大的,和我搭戏的男演员也说,听你讲中文台词和日文台词的时候感情是不一样的,这个我自己开始的时候也没察觉到。但其实有的时候我会感觉中文太过直白了,可能是因为与我的距离比较近,毕竟平时交流使用的都是中文嘛。而当我说日语的时候,我会觉得有些中文无法表达的东西却可以用日语表达出来。在剧本处理上我也有一些下意识和无意识的选择,但其实这个和生活中我们用不同的语言讲话的感觉是一样的。不过片子里还有方言,虽然我不太会讲方言,哈哈。

-fin-

致看到最后的你

首先感谢你看完了这么长~~~的一篇回顾

上面照片里的1套4张明信片(兼入场券)还余最后3套

请把你的感想写在评论里

我们抽取其中3位读者各送1套噢

❥(^_-)

参考链接

日本国际交流基金会是日本唯一一所在世界各国及地区综合性地开展国际文化交流事业的专门机构。1994年北京日本文化中心作为日本国际交流基金会的北京事务所成立。为加深中日两国相互理解,基于以上理念,本中心在中国各地举办了多种多样的活动及事业。主要活动分为文化艺术交流、日语教育、日本研究知识交流三个领域。

日本国际交流基金会是日本唯一一所在世界各国及地区综合性地开展国际文化交流事业的专门机构。1994年北京日本文化中心作为日本国际交流基金会的北京事务所成立。为加深中日两国相互理解,基于以上理念,本中心在中国各地举办了多种多样的活动及事业。主要活动分为文化艺术交流、日语教育、日本研究知识交流三个领域。