#日本研究之窗——系列讲座(社会)第五讲:了解日本学术研究的…

#日本研究之窗——系列讲座(社会) 第五讲:了解日本学术研究的一个具体的视角——以日本家族社会学会为例# 我们精心安排了“日本研究之窗”系列讲座,希望通过此次不受空间距离限制的活动,能够让更多的朋友们从中感受到日本文化以及日本研究的魅力。【第五讲:了解日本学术研究的一个具体的视角——

#日本研究之窗——系列讲座(社会) 第五讲:了解日本学术研究的一个具体的视角——以日本家族社会学会为例# 我们精心安排了“日本研究之窗”系列讲座,希望通过此次不受空间距离限制的活动,能够让更多的朋友们从中感受到日本文化以及日本研究的魅力。【第五讲:了解日本学术研究的一个具体的视角——

*扫描或长按识别文末二维码可阅读本文的繁体字版文本。

我们精心安排了“日本研究之窗”系列讲座,希望通过此次不受空间距离限制的活动,能够让更多的朋友们从中感受到日本文化以及日本研究的魅力。

第五讲:了解日本学术研究的一个具体的视角

——以日本家族社会学会为例

南京大学社会学院

副教授 朱安新

主讲人介绍:

朱安新:社会学博士。南京大学社会学院副教授、社会学系副主任、硕士研究生导师。兼任中国社会学会家庭社会学专业委员会理事、日中社会学专业委员会理事、日本家族社会学会会员、日本都市社会学会会员。

先后在中国人民大学、北京外国语大学日本学研究中心、名古屋大学研究生院就读,获得学士、硕士、博士学位。自2008年起在南京大学社会学系任教至今,多次兼任国外大学访问学者:爱知大学客座研究员(2009-2012年)、名古屋大学客座副教授(2010年)、日本福祉大学大学客座副教授(2011年)、庆应义塾大学访问学者(2015年)、成城大学客座研究员(2017年)、京都大学访问学者(2022年)。

主要研究领域为基层社会研究、家庭社会学、比较社会学。在国内外学术期刊发表学术论文60篇,中文发表论文中有4篇被《中国社会科学文摘》转载,“日本独居老年人的孤独死感知”(《贵州社会科学》2016年第10期)获第八届宋庆龄基金会日本学学术奖励基金论文类一等奖(2017年);参与出版学术著作7本。

在“日本研究之窗”关于社会主题的系列讲座中,本次讲座有不同于其他五个讲座的地方。其他五个讲座的研究主题分别是“社会分层”、“募捐政策”、“人口老龄化”、“环境治理”、“青年文化”,这些主题都涉及当下日本社会的重要状况。本次讲座将聚焦在日本学界的一个重要的学术研究组织——“日本家族社会学会”,希望以此为例,有助于更多的朋友们(特别是对日本感兴趣的年青人)了解日本文科领域的学术研究组织的一些情况,在熟悉日本学术组织运行习惯的基础上,激发出研究日本的兴趣。

1.“日本家族社会学会”的基本情况

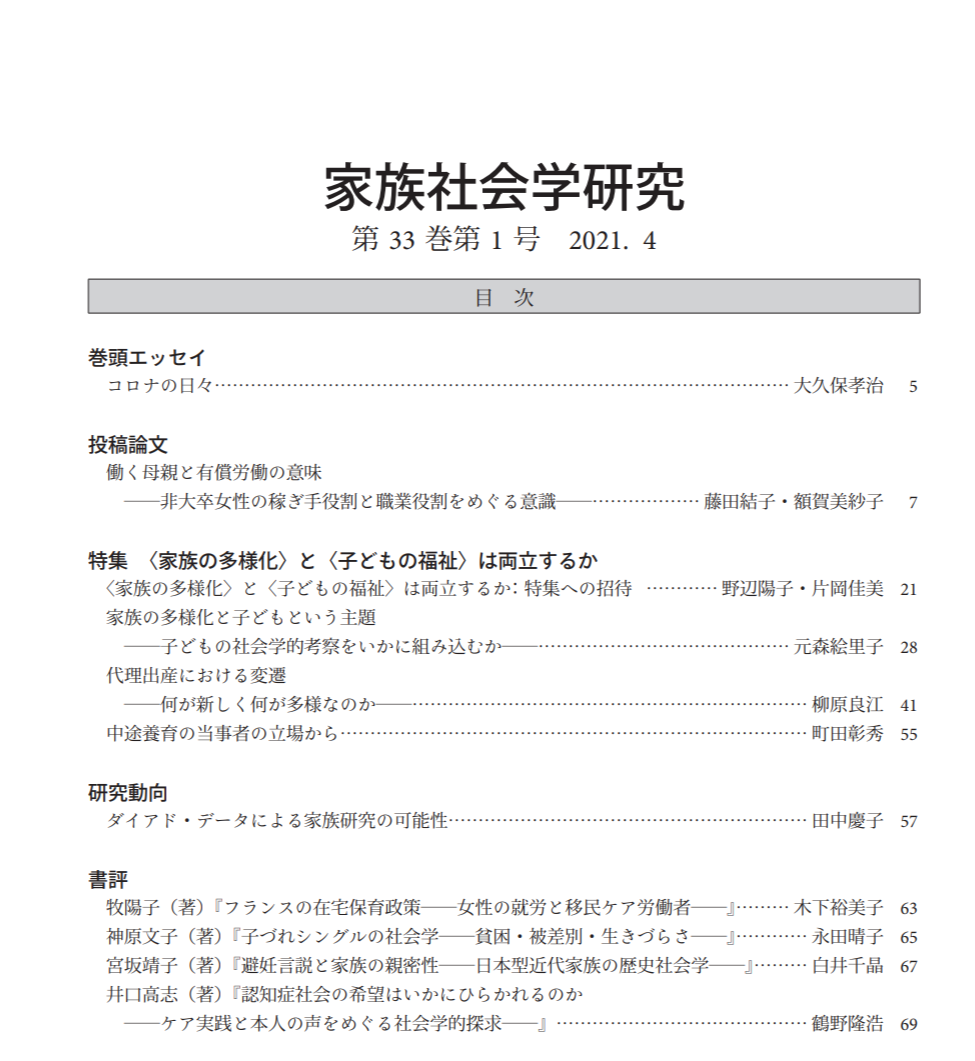

“日本家族社会学会”(中文语境一般表述为“日本家庭社会学会”、英文名“Japan Society of Family Sociology”)成立于1991年。该组织的目的在于促进家庭领域的理论、经验及实证研究,为个人和社会发展做出贡献。其前身可以追溯到始于1968年的家庭社会学研讨会(日文名“家族社会学セミナー”)。目前,该学会每年的常规性活动是举办一次学会大会、发行两期《日本家庭社会学简报》(“日本家族社会学会ニュースレター”)、刊出一卷(两集)基于匿名评审制度的学术期刊《家族社会学研究》(Japanese Journal of Family Sociology,简称JJFS)。

2.会长信息

“日本家族社会学会”自成立以来,至今推选出十位日本家庭社会学研究领域的代表性学者担任会长。首任会长为森冈清美教授(当时任职于成城大学),第二任会长为正冈宽治教授(当时任职于早稻田大学),第三任会长为袖井孝子教授(御茶水女子大学),第四任会长为石原邦雄教授(东京都立大学),第五任会长为目黑依子教授(上智大学),第六任会长为牧野カツコ教授(御茶水女子大学),第七任会长为渡边秀树教授(庆应义塾大学),第八任会长为善积京子教授(追手门学院大学),第九任会长为石井クンツ昌子教授(御茶水女子大学),第十任即现任会长为池冈义孝教授(早稻田大学)。

在这里,我特别想跟大家分享现任会长的就任感言(2019年)。原因是里头含有两层一般意涵,将会有助于朋友们从个人和组织之间的关系特性来了解日本学术组织的特点。一是当选会长职务对于个人而言往往是个意外(而这一点在迄今为止的绝大多数会长身上都能够得到确认),二是当选会长对于个人而言是报恩于组织的机会。

原文是这样的:“被推选成为第十任会长,对我而言,简直就是一个‘晴天霹雳’。此前,我已经历任三期理事,正有从学会的管理职务上引退的打算呢……然而,自从日本家庭社会学会的前身‘家庭社会学研讨会’时代开始,我就参加了学会,可以说是学会培养了我。所以,我决心尽我绵薄之力为学会再做三年贡献。”(池岡義孝、第10期会長就任のご挨拶、日本家族社会学会ニュースレター、No.63)

3.会员情况

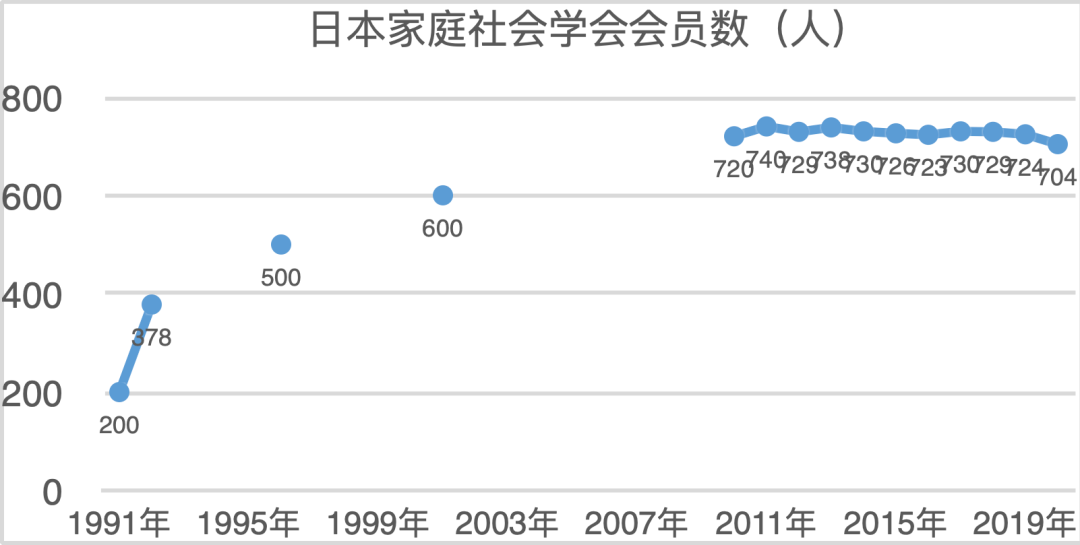

目前(2021年)会员人数为710人,与学会成立当初的200余人相比较,在规模上有长足增长。会员人数经历上世纪90年代的快速增加之后,近十年呈现趋稳态势。会员来源多元,包括来自大学和职业学校的学者,研究机构的科研专家、法院调查员、媒体记者以及研究生等。

值得指出的是,会员资格与年会费的及时缴纳是高度关联的,也就是说不及时缴纳会费的话,有可能无法及时享受到会员资格带来的好处。而这些好处是实实在在的,包括在学会举办的年度大会上报告自己的研究成果、向学会主办的学术期刊投稿、收到学会发行的学术刊物等。对于有志于在日本学习、甚至从事研究的年青朋友们来说,这些历练、提升自己学术能力的资源,是非常重要的。而日本的导师,也往往会采用有效利用学会资源的方式,来提点自己学生的学术发展进步。顺便提一下,“日本家族社会学会”学生会员的年会费是5000日元,疫情期间有减额措施,为2000日元,相当于人民币112元,很人性化,性价比也非常高。

4.年度大会主题

学会成立之后,首次设定的年度大会主题会议(シンポジウム)的大题目是“战后50年的家庭变化在多大程度上得到了解释?”对此,1993年、1994年、1995年的学会年会分别以“家庭社会学所描绘的日本家庭”、“亲子关系再考”、“纵向时间序列研究在日本的方法和课题/家庭社会学的新视野——社会阶层与家庭”为具体切入点逐年展开学术讨论。

此后的年度大会主题分别如下:

1996年,“文化与家庭”。

1997年,“20世纪70年代以来,家庭社会学的回顾与展望”。

1998年,“儿童与家庭”。

1999年、2000年、2001年,在大主题“21世纪日本社会与家庭”的统摄之下,逐年探讨了“经济体系的变化与家庭”、“21世纪日本的教育与家庭变化”、“家庭变化与人”。

2002年、2003年、2004年,在大主题“当代社会中的家庭与婚姻之意义”的统摄之下,逐年探讨“当代社会的结婚意义”、“当代社会婚姻意义的辨析”、“当代社会家庭意义的辨析”。

2005年,“雇佣流动化与家庭”。

2006年,“社会排斥与家庭”。

2007年,“家庭的新可能——家庭研究之挑战”。

2008年、2009年、2010年,在大主题“全球化与家庭”的统摄之下,逐年探讨了“经济分层与现代家庭转型:育儿的两极分化”、“探寻老年期的新关联:全球化、分层与家庭”、“日本家庭的变化与未来”。

2011年、2012年、2013年,在大主题“家庭战略”的统摄之下,逐年探讨了“经济衰退与少子高龄社会的家庭战略”、“育儿和老年人照料的家庭战略”、“基层社会与家庭战略”。

2014年,“少子高龄化与日本福利制度”。

2015年,“‘人口减少社会’中的家庭与基层社会的未来”。

2016年,“专业人才干预家庭的当下之现状:来自外部的家庭支持的实践”。

2017年,“日本与亚洲的家庭:从社会调查看现状与变迁”。

2018年,“台湾家庭的持续与转型:基于台湾青年研究项目的发现”。

2019年,“老龄化社会中的生、死与家庭”。

2020年,“‘家庭多元化’与‘儿童福利’可否协调并存”。

2021年,也就是今年的大会主题是新冠病毒疫情背景下的“公私空间的重叠以及家庭、工作生活的平衡”。

之所以在上边这么啰嗦地罗列历年“日本家族社会学会”的大会主题,是因为这些主题也正是学术研究组织敏锐地捕捉社会变迁信息、在学术研究层面回应社会变迁的体现。我们通过对这些纵向时间序列的主题的追溯,很大程度上能够搭进去日本社会变迁的主脉络。

5.以学会为依托的全国家庭调查

日本全国家庭调查项目(National Family Research of Japan,简称NFRJ)是由日本家庭社会学会“全国家庭调查委员会”主导实施的全国规模的概率抽样家庭调查。项目实施获得政府经费资助。该项目的主要目标有两点,其一是定期积累基于全国范围随机抽样而获得的样本数据,其二是提供数据给研究人员使用。迄今为止,该项目已经完成五个年度的全国家庭调查,详情如下。1998年,实施第一次全国家庭调查(NFRJ98);2001年,实施以“战后日本家庭发展历程”为主题的全国调查(NFRJ-S01);2003年,实施第二次全国家庭调查(NFRJ03);2008年,实施第三次全国家庭调查(NFRJ08);2018年,实施第四次全国家庭调查(NFRJ18)。目前,NFRJ98、NFRJ-S01、NFRJ03、NFRJ08的调查数据已经通过东京大学社会科学研究所公开,可供学者和研究生使用。

基于该调查数据,目前已经出版的学术著作包括《日本の家族 1999-2009——全国家族調査[NFRJ]による計量社会学》(东京大学出版会 2016)、《現代日本人の家族: NFRJからみたその姿』(有斐阁 2009)、《現代家族の構造と変容》(东京大学出版会 2004)等,并积累有近百篇学术论文成果。

还有两点值得提及。一是质性研究资料的收集。第四次全国家庭调查(NFRJ18)收集了超过100个案例的访谈调查资料,这是极具开创意义的学术工作。质性研究资料和全国范围的定量研究数据的收集、积累,将推进在此后的研究中达成质性研究、定量研究的有效整合。二是“日本家族社会学会”正在预热预计于2028年开展实施的第五次全国家庭调查。作为一个学术组织,“日本家族社会学会”倾注全力、持之以恒地在自己擅长的领域开展长时段的全国性调查,积累优质的调查数据去研究家庭和社会变迁,既达成学术前沿研究的目的,也实现了确切捕捉社会变迁的社会责任。这种举措,值得我们予以关注、进行学习。

6.近年来的研究动向简介

“日本家族社会学会”历史长久,从其前身“家庭社会学研讨会”算起,迄今已持续学术活动长达53年。自20世纪90年代初学会组织正式成立以来,近三十年间,“日本家族社会学会”在理论取向和研究方法方面都发生重要转型。

上智大学田渊六郎(Tabuchi Rokuro)教授基于前面提到的《家族社会学研究》(JJFS)论文发表情况的分析,在新近(2021)执笔的论文中指出日本家庭社会学研究的下述三个特点:(1)从理论上看,“受帕森斯结构—功能理论影响,‘核心家庭范式’在20世纪60年代被确立成为日本家庭社会学的主流研究范式”,但“随着发生于20世纪70年代并一直延续至今的家庭变化新模式,日本家庭社会学理论在80年代以来经历‘范式转型’”;(2)在实证研究的主题方面,三十年间的“四个主要方向为:照料与家庭、社会不平等与家庭、比较研究、家庭多样性”;(3)从研究方法看,“总体上,虽然定量研究占到主导地位,但质性研究的重要性在过去二十年间稳步提高,就年轻学者的研究发表来看,定量研究和质性研究的文章数量基本持平,这说明近期研究,在方法方面并无特定偏向,特别是关于‘问题家庭’的研究在当前仍然重要,而对此,质性研究的作用更为有效”。

最后,谈谈我个人对日本家庭社会学领域的内容。近几年,我曾关注“日本独居老年人的孤独死感知”问题,发表相应论文之后,获得《中国社会科学文摘》的转载,并获得宋庆龄基金会日本学学术奖励基金论文类一等奖,也入围了教育部第八届高等学校科学研究优秀成果奖(人文社会科学)。这表明研究日本家庭领域的重要社会状况,不仅值得潜心开展,而且是能够受到国内学界关注的。最近我还就“中日老年人主观幸福感”、“日本适龄女性的生育状况”正在开展研究。

以上内容是本次讲座我想同大家分享的。希望对大家在了解日本社会、具体而言了解日本文科领域的学术研究组织情况方面能够有所帮助,如果能进而引起一点点启发或兴趣,那就“善莫大焉”了。再次感谢大家。

感谢收听。下期将发表“从社会转型看日本青年的“族”现象”,由天津社会科学院日本研究所师艳荣副研究员播讲。欢迎感兴趣的朋友们注意收听。

日本研究之窗——系列讲座(社会)

题目及主讲人

第一讲 “一亿总中流”社会到“差距社会”——日本全民中产社会的形成与分化

上海外国语大学国际关系与公共事务学院公共管理系副教授 俞祖成

天津社会科学院日本研究所研究員 田香兰

中央民族大学民族学与社会学学院教授 李国庆

第五讲 了解日本学术研究的一个具体的视角——以日本家族社会学会为例

南京大学社会学院副教授 朱安新

第六讲 从社会转型看日本青年的“族”现象

天津社会科学院日本研究所副研究员 师艳荣

第七讲 作为“移民社会”的日本

长崎大学多文化社会学系副教授 赛汉卓娜

计划每周四发布,敬请期待!

阅读繁体版↓

日本国际交流基金会是日本唯一一所在世界各国及地区综合性地开展国际文化交流事业的专门机构。1994年北京日本文化中心作为日本国际交流基金会的北京事务所成立。为加深中日两国相互理解,基于以上理念,本中心在中国各地举办了多种多样的活动及事业。主要活动分为文化艺术交流、日语教育、日本研究知识交流三个领域。

日本国际交流基金会是日本唯一一所在世界各国及地区综合性地开展国际文化交流事业的专门机构。1994年北京日本文化中心作为日本国际交流基金会的北京事务所成立。为加深中日两国相互理解,基于以上理念,本中心在中国各地举办了多种多样的活动及事业。主要活动分为文化艺术交流、日语教育、日本研究知识交流三个领域。

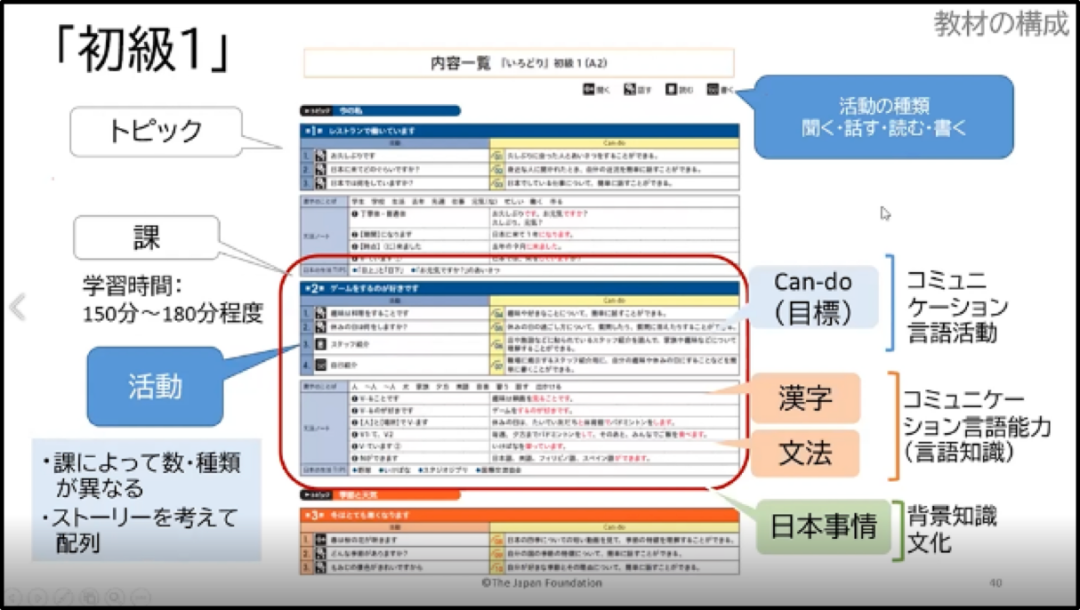

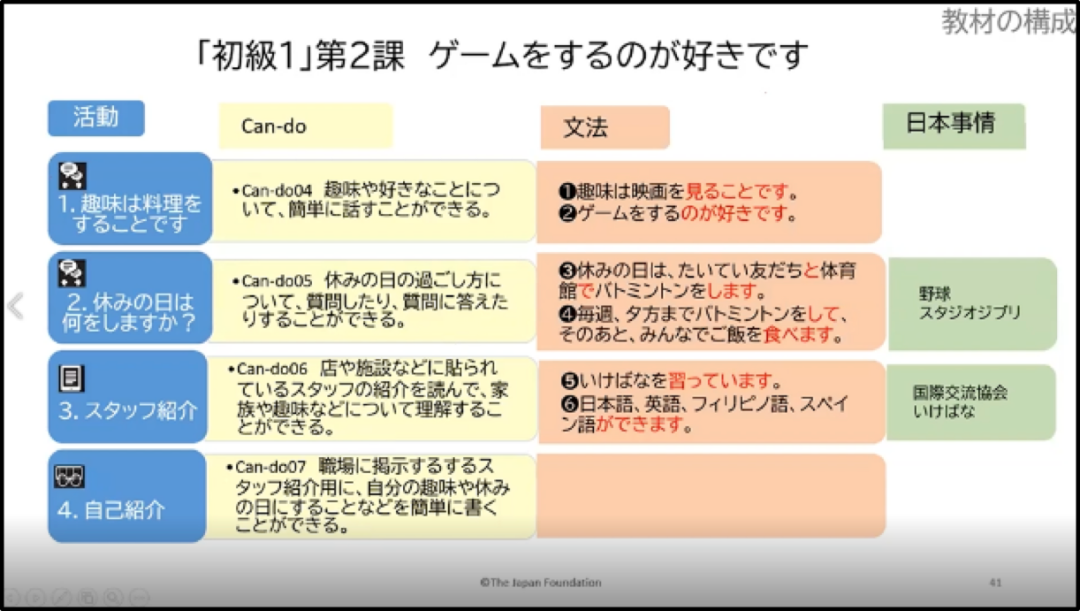

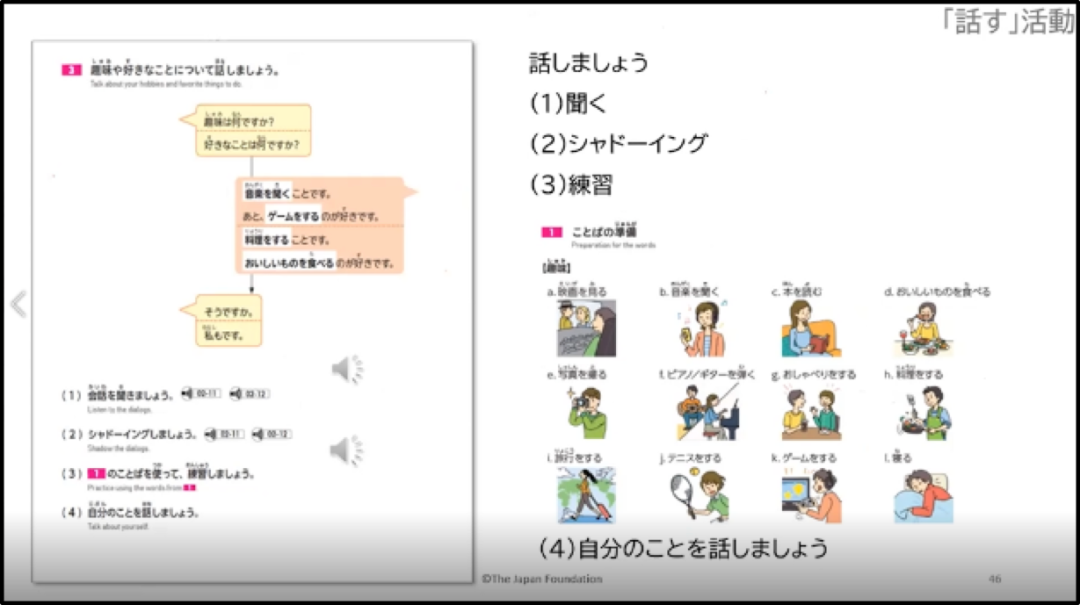

#『いろどり』日本生活TIPS 50:~展示了各种各样的资料~# 日本国际交流基金会推出了新教材《いろどり:生活中的日语》。该教材主要面向在日本工作、生活的人群。通过该教材,大家可以学习到贴合现实生活的日语,并应用于实践。关于本教材文字内容和音频,可通过以下网址全部免费下载→O网页链接

《入门》教材的中文版终于正式公布了!有关申请举办“新公布教材「いろどり」交流学习会”的通知→O网页链接

教材中,除涉及会话练习和语法学习的内容外,还有“日本生活小知识”这一关于日本文化和习俗的解说页。接下来介绍其中的一部分。

这次给大家介绍日本的公共文化设施与体育设施、图书馆、简明日语→O『いろどり』日本生活TIPS 50:~展示了各种…

随着初级2的正式推送,今后本中心将不定期开展各项小活动,对积极参与的小伙伴们送上精美礼物~ 本期内容也请大家看到最后哦

日本国际交流基金会推出了新教材《いろどり:生活中的日语》。该教材主要面向在日本工作、生活的人群。通过该教材,大家可以学习到贴合现实生活的日语,并应用于实践。关于本教材文字内容和音频,可通过以下网址全部免费下载。

《入门》教材的中文版终于正式公布了!

有关申请举办“新公布教材「いろどり」交流学习会”的通知

(扫描或长按识别下方二维码跳转)

(^o^)/

教材中,除涉及会话练习和语法学习的内容外,还有“日本生活小知识”这一关于日本文化和习俗的解说页。接下来介绍其中的一部分。

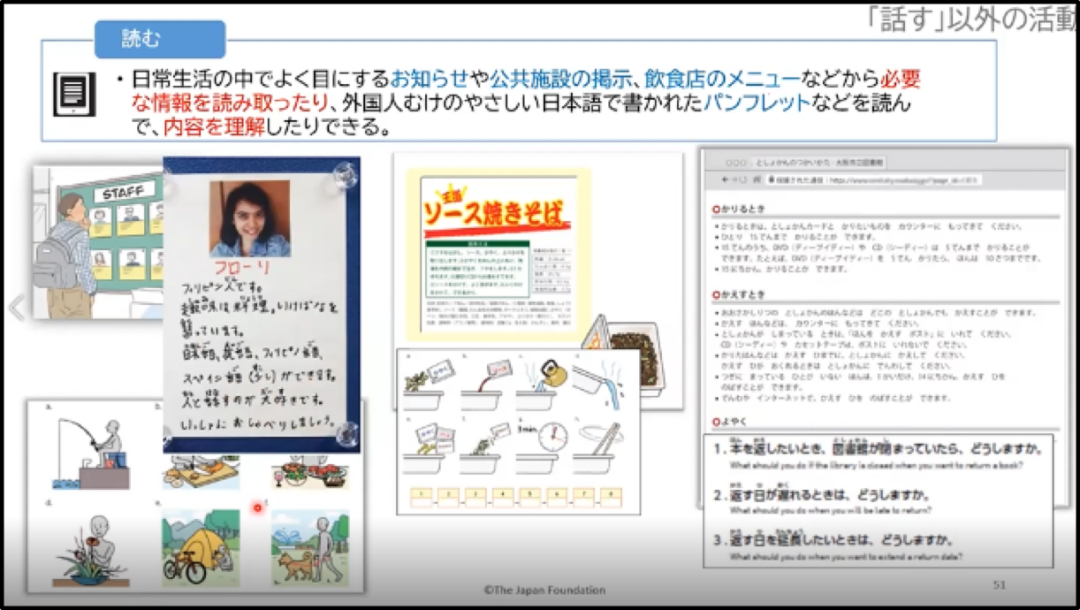

这次给大家介绍日本的公共文化设施与体育设施、图书馆、简明日语。

◆公共の文化施設/体育施設 / 公共文化设施 / 体育设施

日本各地都有课文中提到的类似“さくらトピア”的综合文化设施,由市町村等地方政府运营,规模各不相同。此类公共文化设施比较典型的是在一个规模较大的建筑中包含了多种设施,主要是能够进行音乐会或话剧演出的大厅,以及图书馆、资料馆、美术馆、介绍地区景点及特产等的咨询台等。有时,这种公共文化设施也会被称为“文化中心”“文化会馆”“市民之家”等。

除文化设施外,各地也会有公共的综合性体育设施。名称各不相同,如“体育中心”“市民体育馆”等。其中包括体育馆和体育场、游泳池、武道场等。有的设施还带有健身房或洗浴设施,当地居民可以以很便宜的价格使用这些设施。

无论是文化设施还是体育设施,其中包含哪些设施、使用时需要什么手续等,各市町村的规定各有不同。但是,这些公共设施是为当地居民修建的,因此可以通过各种方式使用。可以查一查自己住的地方都有什么样的设施,使用时需要什么手续。

◆図書館 / 图书馆

日本的公共图书馆分为市町村立图书馆、都道府县立图书馆和国立图书馆等。日常最方便使用的是市町村立图书馆。这些图书馆不仅广泛收集了各个年龄层及背景的人会感兴趣的图书,也有受欢迎的作家的作品以及热点图书。

有的图书馆里还有杂志、漫画以及外文图书等。很多图书馆除了图书之外,还有CD、DVD等视频资料,可供人们免费借阅。越来越多的图书馆可以通过网络查询馆藏。有的图书馆还会举办朗读会或者电影放映会等活动。

使用图书馆时,一般需要进行注册,办理图书证。因此,第一次使用图书馆时,别忘了带上在留卡或驾驶执照等能够确认地址的身份证件。

◆やさしい日本語 / 简明日语

为了让非日语母语的外国人也能理解,“简明日语”通过控制文字、单词、语法的使用而形成了一种比普通日语更为简单的日语。比如“,火災が発生しました。避難してください(发生火灾了。请逃生)”在“简明日语”中会变成“火事(かじ)です。逃(に)げてください(着火了。请逃跑)”。

“简明日语”的特点包括

◆ 为汉字标记注音假名,或者使用平假名书写

◆ 不使用复杂词汇,尽可能使用简单词语

◆ 不使用复杂语法

◆ 句子尽可能短

◆ 不使用敬语

等。

“简明日语”用于市町村等发布的公共通知,尤其是灾害相关通知等。此外,也有使用“简明日语”制作的新闻网站。住在日本的外国人,母语各不相同,“简明日语”作为一种能让更多外国人理解的通用语而越来越普及。

Ⓒthe Japan Foundation

(^o^)/

本期的内容就到这里啦,为推出更多的活动,我们正在给大家准备更为精美和丰富的礼品!敬请期待~

★『いろどり』初級2の該当課

第十三課 いろいろな資料を展示してあります

1.市の行事に使われてます

2.初めて利用するんですが…

3.図書館を使いたいんですが…

4.図書館の利用案内

5.禁止の表示

★「いろどり」相关的咨询,请联系↓

☞ irodori@jpfbj.cn(担当:浦井、刘)

★下载☞ https:/www.jpfbj.cn/irodori/

(点击页尾阅读原文跳转)

往期内容

初级1合集版

(扫描或长按识别下方二维码跳转)

入门合集版

(扫描或长按识别下方二维码跳转)

日本国际交流基金会是日本唯一一所在世界各国及地区综合性地开展国际文化交流事业的专门机构。1994年北京日本文化中心作为日本国际交流基金会的北京事务所成立。为加深中日两国相互理解,基于以上理念,本中心在中国各地举办了多种多样的活动及事业。主要活动分为文化艺术交流、日语教育、日本研究知识交流三个领域。

日本国际交流基金会是日本唯一一所在世界各国及地区综合性地开展国际文化交流事业的专门机构。1994年北京日本文化中心作为日本国际交流基金会的北京事务所成立。为加深中日两国相互理解,基于以上理念,本中心在中国各地举办了多种多样的活动及事业。主要活动分为文化艺术交流、日语教育、日本研究知识交流三个领域。

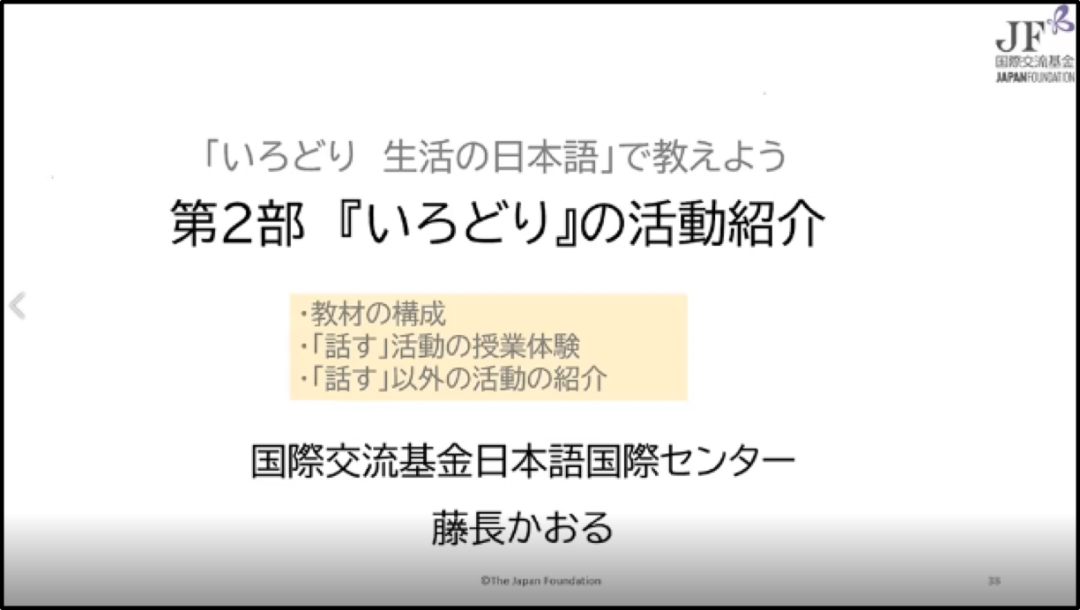

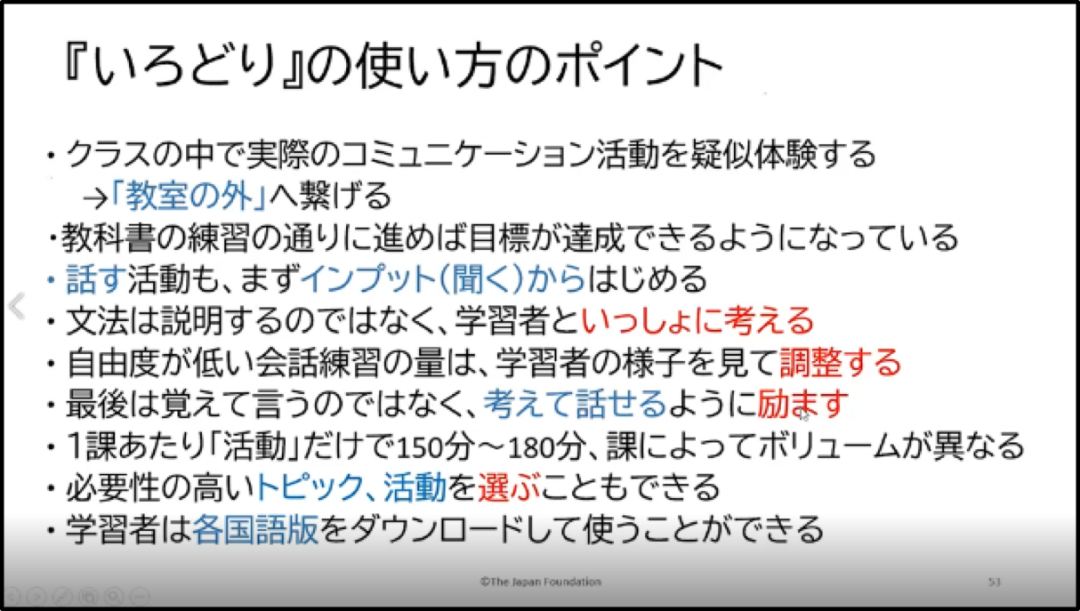

#「いろどり」で教えよう!使い方セミナー映像公開 第2弾# 2021年9月に開発者である国際交流基金日本語国際センターが「いろどり」公開を記念して「いろどり」使い方オンラインセミナーを行いました。生放送で行われたセミナーでしたが、見逃してしまった方、もう一度見たい方のために録画映像を公開

日本国际交流基金会推出了新教材《いろどり:生活中的日语》。该教材主要面向在日本工作、生活的人群。通过该教材,大家可以学习到贴合现实生活的日语,并应用于实践。关于本教材文字内容和音频,可通过以下网址全部免费下载。

2021年9月に開発者である国際交流基金日本語国際センターが「いろどり」公開を記念して「いろどり」使い方オンラインセミナーを行いました。生放送で行われたセミナーでしたが、見逃してしまった方、もう一度見たい方のために録画映像を公開することとなりました。

今回は第2部をご紹介します。第2部では「いろどり」の使い方を紹介しています。

「『いろどり』ってどうやって使うの?」という皆さん、ぜひご覧ください。

オンライン形式ではありますが、実際に「いろどり」を使った体験授業が行われました。ただ教材紹介を聞くだけでは分からない細かな使い方テクニックも見て取れるんじゃないでしょうか。ぜひ、学習者になったつもりで体験してみてください。

動画最後は体験授業を通しての感想や教材の使い方に対する質疑応答がありました。皆さんも疑問に思うこと、コメントなどありましたら末尾の問い合わせまでご連絡ください。

動画はこちら↓

https://v.youku.com/v_show/id_XNTgxNzM4MzM0OA==.html

(扫描或长按识别下方二维码跳转)

有关申请举办“新公布教材「いろどり」交流学习会”的通知

(扫描或长按识别下方二维码跳转)

★「いろどり」相关的咨询,请联系↓

☞ irodori@jpfbj.cn(担当:浦井、刘)

★下载☞ https:/www.jpfbj.cn/irodori/

(点击页尾阅读原文跳转)

日本国际交流基金会是日本唯一一所在世界各国及地区综合性地开展国际文化交流事业的专门机构。1994年北京日本文化中心作为日本国际交流基金会的北京事务所成立。为加深中日两国相互理解,基于以上理念,本中心在中国各地举办了多种多样的活动及事业。主要活动分为文化艺术交流、日语教育、日本研究知识交流三个领域。

日本国际交流基金会是日本唯一一所在世界各国及地区综合性地开展国际文化交流事业的专门机构。1994年北京日本文化中心作为日本国际交流基金会的北京事务所成立。为加深中日两国相互理解,基于以上理念,本中心在中国各地举办了多种多样的活动及事业。主要活动分为文化艺术交流、日语教育、日本研究知识交流三个领域。

#中日交流之窗 日本文化线上讲座(日本传统乐器)# 此次讲座请来了日本著名筝曲家森梓纱老师,为大家讲解筝的音色及魅力,并将带来现场演奏。除了森老师的讲座和筝演奏,参加者还可以实际使用日用品或筝,来尝试表现出水流声等各种各样的声音,详情及报名→http://t.cn/A6xbQKxn

※使用语言:日文

◆日

※使用语言:日文

◆日期:2021年11月18日(周四)15:00~17:00(中国时间)/16:00~18:00(日本時間)

◆讲师:森 梓紗

◆主题:传统乐器“筝”讲座&演奏/和楽器「箏」レクチャー&デモンストレーション

◆讲师简介:

师从日本著名筝曲家泽井一惠。曾荣获日本第25届贤顺纪念全国筝曲大赛银奖、2019年宫田亮平奖学金、第6届利根英法纪念邦乐比赛合奏一般部门最优秀奖,并于东京艺术大学荣获安宅奖和同声会奖。此外出演过朝日电视台系列《无题音乐会》、富士电视台系列《V Meshi!」、NHK电视台《日本的艺能》(冷水乃荣流作曲的《脆性乡愁》电视台首播)等众多媒体节目。

作为东京艺术大学音乐学部邦乐科现代筝曲专业第一届学生毕业,现正在攻读东京艺术大学生田流筝曲研究科硕士课程。

森梓紗HP https://www.azusaokoto.com

◆讲座概要:

此次讲座请来了日本著名筝曲家森梓纱老师,为大家讲解筝的音色及魅力,并将带来现场演奏。除了森老师的讲座和筝演奏,参加者还可以实际使用日用品或筝,来尝试表现出水流声等各种各样的声音。

◆注册网址:

https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_PgODleMBT3CuVKC0xLvwfw

(点击页尾阅读原文跳转)

※网络参加者只限观看,无法参加答疑,敬请谅解。

中日交流之窗

日本文化线上讲座系列预告

日本传统糕点/ 讲师 入江 麻以(和菓子艺术家)/12月(待定)

日本料理/ 讲师 大桥 奈穗子(日本料理研究家)/3月(待定)

主办单位

日本国际交流基金会 日中交流中心

日本国际交流基金会是日本唯一一所在世界各国及地区综合性地开展国际文化交流事业的专门机构。1994年北京日本文化中心作为日本国际交流基金会的北京事务所成立。为加深中日两国相互理解,基于以上理念,本中心在中国各地举办了多种多样的活动及事业。主要活动分为文化艺术交流、日语教育、日本研究知识交流三个领域。

日本国际交流基金会是日本唯一一所在世界各国及地区综合性地开展国际文化交流事业的专门机构。1994年北京日本文化中心作为日本国际交流基金会的北京事务所成立。为加深中日两国相互理解,基于以上理念,本中心在中国各地举办了多种多样的活动及事业。主要活动分为文化艺术交流、日语教育、日本研究知识交流三个领域。

#日本研究之窗——系列讲座(社会) 第四讲:日本环境问题的治理实践与理论模式# 我们精心安排了“日本研究之窗”系列讲座,希望通过此次不受空间距离限制的活动,能够让更多的朋友们从中感受到日本文化以及日本研究的魅力。【第四讲:日本环境问题的治理实践与理论模式 中央民族大学民族学与社会学学

*扫描或长按识别文末二维码可阅读本文的繁体字版文本。

我们精心安排了“日本研究之窗”系列讲座,希望通过此次不受空间距离限制的活动,能够让更多的朋友们从中感受到日本文化以及日本研究的魅力。

第四讲:日本环境问题的治理实践与理论模式

中央民族大学民族学与社会学学院

教授 李国庆

主讲人介绍:

李国庆:中央民族大学民族学与社会学学院二级教授、硕士生导师、博士生导师,中国社会科学院-上海市人民政府上海研究院特聘教授。原中国社会科学院城市发展与环境研究所研究员、中国社会科学院大学(研究生院)博士生导师。1996年毕业于日本庆应大学,获社会学博士学位。2008年加拿大多伦多大学福特基金会高级访问学者,2012年美国印第安纳大学中美富布莱特高级访问学者。学术专长为:城市社会学、环境社会学、日本社会论。近期研究方向:1.城市更新与新型社区共同体建设;2.城市空间与社会治理;3.从风险社会到韧性社会研究;4.雄安新区气候变化风险的城市社会调适;5.上海卓越全球城市建设研究。

目前主要承担:(1)国家社科基金重点项目“大规模棚户区改造与新型社区共同体建设研究”;(2)科技部国家重点研发计划资助课题“雄安新区气候变化风险评估及三生适应模式研究”;(3)上海研究院课题“上海智慧城市的建设理念与实践路径研究”。

一、日本环境问题的两大类型

今天的日本以环境优美和食品安全的形象闻名于世。然而在始于19世纪80年代后期的产业现代化过程中,日本始终是一个公害大国。1955年日本进入了以重化学工业急剧发展为特征的高速增长期,在创造出经济发展的世界奇迹背后,留下了以生态环境破坏与生命健康损害为代价的负面遗产,而且治理过程漫长而曲折。

按照加害者的属性特征,日本的环境问题以20世纪70年代为界分为“公害型”和“生活型”两大类型。公害中影响最大的无疑是1956年熊本县水俣湾的水银中毒引发的水俣病,这也是世界上最典型的工业公害之一。生活型环境问题是消费社会形成过程中产生的生活垃圾、报废汽车和旧家电造成的环境污染,最典型的事例是1999年1月名古屋市发生的由于填埋场饱和引发的垃圾危机,它迫使日本把废弃物治理政策从过去以垃圾焚烧、卫生填埋为主的末端处理转变为以“减量化、再使用与再循环”为核心的前端分类回收。

二、关于环境公害的社会学理论

受害结构论

“受害结构论”理论的代表性学者、东京都立大学教授饭岛伸子对熊本县水俣病进行了实地调查研究。1984年,饭岛伸子在《环境问题与受害者运动》(学文社)一书中提出了受害连续化理论——受害结构论,从受害者以及受害群体的视角对“什么是公害的受害者”展开了全过程剖析。

受害层面可以分为健康与生命、生活、人格、地域环境与地域社会四个层面,每一个层面的受害程度强弱各不相同。由受害层面与受害程度规定的受害状态具有一定的结构,可以称之为受害结构。第一层面是健康与生命。公害首先对个人的健康乃至生命产生直接伤害,轻者身患疾病,健康受到损害,重者则失去生命。健康损害与生命丧失是各个受害层面中最基本的伤害,其他层面的伤害均由此派生而来。

第二层面是生活。这里的生活除经济收入外,还包括生活空间、生活时间、生活水平、人际关系以及生活设计等生活构成要素。当受害者的生活结构失衡时,家庭生计就会受到冲击,家庭内部人际关系紧张甚至导致家庭解体。

第三层面是人格。健康伤害与生活结构的破坏将造成受害者精神崩溃,使受害者的人格遭受创伤,陷入人格解体状态,严重的可能丧失生存欲望。受害者在与污染企业、行政机构、医疗机构、地区非受害居民以及新闻媒体交往过程中,常常感受到屈辱、愤怒、憎恶和悲伤,在孤立无助的情况下就会发生人格变异。

第四层面是地域环境与地域社会。个人和单个家庭的伤害不断累积和扩散,最终将演变为地区性灾害。居民抗议活动受到压制导致公害污染扩散,留给当地的只有被污染的农田和无数受灾家庭,地域社会的存续基础动摇,地区人口剧减,导致村落社会解体。

受害结构概念来自城市社会学的基本概念“生活结构”,着眼于分析对个人产生影响的组织、文化以及社会关系等因素。

受益圈与受苦圈断裂论

“受益圈与受苦圈断裂论”主要是分析大规模公共基础设施建设中“公共性”概念对受益者与受害者的不同意义,以及应该如何建立平等型而非剥夺型的共同性。1985年,法政大学教授船桥晴俊、东北大学教授长谷川公一出版了《新干线公害——高速文明的社会问题》(有斐阁)一书,以受益群体与受害群体的博弈为轴线,对新干线问题最严重的名古屋市沿线环境公害问题展开社会学分析。研究发现,大型公共基础设施建设往往会造成“受益圈”与“受苦圈”的相互分离,受益者与受苦者分属于不同的利害空间。问题的核心在于,在“公共性”的名义下,一部分人所享受的便利性建立在对他人正当权利剥夺的基础之上,失去了“公共性”的原本意义,从而造成严重的社会矛盾与冲突。

1964年10月,赶在东京奥运会开幕式前运行的东海道新干线将日本带入高速文明时代,但新干线产生了严重的噪音、振动、电波干扰、阳光遮挡以及沙尘侵扰。围绕着环境公害,出现了受益群体与受害群体之间的对立与博弈。一方面是国有铁道公司与乘客群体,是高速、准时、安全、舒适的新干线的受益者;另一方面,居住在东海道新干线、山阳新干线沿线多达13万户的居民构成了受苦圈。东海道新干线在经过名古屋市时必须穿过住宅密集区,铁桥附近噪音超过100分贝。初期,沿线居民忍受着生活干扰、睡眠干扰和精神损害,身体健康受到损害,但是环境公害逐步扩大并演变成为社会问题。1974年3月,名古屋市341户居民向地方法院起诉国有铁道公司,向速度优先的高速文明与所谓的公共性提出质疑和挑战。

“高速文明”与“生活品质”、经济价值与环境价值形成了现代社会的重要矛盾。研究表明,在大规模公共基础设施开发中,“公共性”概念作为达成社会共识的共有基础和利益调节功能常常会发生失灵。在新干线公害中,国有铁路公司在公共性的名义下把环境负荷转嫁给沿线居住区,而受益圈与受苦圈是相互分离的,受益者群体与受害者群体之间没有沟通与协调,没有重合的共同利益,也没有利益返还通道与机制,无法减缓或抵消受害者的损失。大规模基础设施建设中的受益者往往是非人格化的公共组织,主体责任不明,剥夺受害者权益的行为是不自觉的,而受害者则是分散、少数、处于弱势的个体,两者对环境问题的评价相互对立。

“公共性”常常被轻易地拿来赋予公共工程正当性及其相对于其他利益相关方的绝对优先地位,从而免除加害者的社会责任,拒绝受害者的赔偿要求。然而,以往强调使用价值的“公共性”理论已经不再是防止和解决社会纠纷的神圣原则,即使是具有公益性的社会基础设施建设也不能仅仅考虑投资主体利益,作为规范理念的“公共性”不应创造出新的受害群体甚至拒绝他们合理的赔偿要求,必须与多元社会主体相协调,建立“平等、无伤害的公共性”,从根源上防止和减少受益群体与受害群体之间的利益冲突。

三、关于生活环境问题的社会学理论

生活环境主义

对政府或企业制定的地域开发计划谁最有发言权?1984年鸟越皓之、嘉田由纪子在《水与人的环境史—琵琶报告书》(御茶水书房)提出了生活环境主义论,指出只有生活在当地的居民最有发言权,地域开发必须顺应当地的生活结构。

20世纪80年代围绕着滋贺县琵琶湖综合开发定位与发展战略,环境社会学者展开了对湖畔农村社区的实地调查。围绕着地区开发和环境保护,一直存在着两派观点:一种认为不经过任何人为改变的自然环境是最理想的自然环境,该观点也是当时自然保护运动的理论支柱,被称为“自然环境主义”。另一种观点则认为现代技术的应用有利于人们修复遭到破坏的环境,掌握着基础建设预算的政府官员更青睐这一政策,被称为“现代技术主义”。环境社会学者提出了另一种思维方式,即“生活环境主义”,它是通过尊重、挖掘并激活“当地的生活”中的智慧,把环境交还给当地居民来解决环境问题的一种思维模式。

生活环境主义的基本立场是生活而不是生存,主张从生活的角度“安抚”自然,自然只有为生活所用,丰富人们的生活,才能得到可持续的改善和维系。其研究模式由所有论、组织论、意识论三个层次构成,从中分别提炼出“共同占有权”、“说法”(saying)、“生活常识”三个分析概念。其中,“共同占有权”是与环境权密切相关的核心概念。在日本,物权高于一切,这不仅适用于经济系统,也同样渗透于整个法律体系。但是以此来思考环境问题时就会出现个体与地域社会共同体的冲突。在社会现实中,日本每个社区都有自己的土地使用规则(local rule),较之土地的所有权,人们更加重视土地的使用权。社区内土地和水源的物权中,累积了大量历史积淀下来的复杂的使用权,这些使用权往往比所有权更为重要。生活环境主义模式融合了日本社区内传承的对所有权和使用权的理解,从中提炼出“共同占有权”这一概念,以此为基础思考如何制定适合该地区生存与发展的环境政策。

这一研究模式汲取了日本社会学实证研究中优先考察分析民众的“生活”的特点,其中包含着来自中国、韩国以及日本传统的思想、科学方法论的影响。

社会两难论

“社会两难论”的研究目的在于分析日常生活环境问题的产生机制与结构,特别适用于对城市日常生活环境问题分析。“两难”指个体合理性与集体合理性之间的不一致现象,个人越是按照对自己有利的目的理性方式行动,其结果对整个社会就越不合理。如果每一个人都有权使用资源,就会导致资源的过度使用,从而造成哈丁所说的“公地悲剧”,社会两难问题不是源于个人过于愚昧而是过于精明。这一研究模式是海野道郎将数理社会学中的研究模式应用于垃圾问题研究时提出并被引进到环境社会学之中的。

以生活垃圾为例,垃圾对生活环境的污染具有与工业污染不同的特点。工业污染的生产者和受害者是相互分离的,追求利润最大化同时又缺少社会责任感的企业把生产环节中产生出来的废水、废气、废渣排放到公共河流和土地空间,造成对居民健康的严重损害,受益者与受害者是不一致的,治理污染责任在污染企业本身。但是,对城市环境产生日益严重影响的生活垃圾污染则不同,它的生产者和受害者是同一主体,受益群体与受害群体构成具有重合性。以汽车尾气污染为例,汽车的使用者既是污染制造者,同时也是受害者。生活垃圾也具有同样性质,社区居民既是垃圾污染的生产者,同时又是生活环境污染的受害者。在寻求解决垃圾分类问题的特殊机制时,必须考虑到这一特性。

四、挑战共同性与公共性的新课题

从本质上看,日本在经历严重的生态环境污染之后,之所以能够在环境治理上取得显著成就,根本原因在于社会整体的共同性与公共性意识的形成。也就是说,以往利益相互分离的受苦群体与受益群体逐步向共同价值取向聚合,国家、地方自治体、NPO组织与企业、消费者群体对于环境所具有的共同性与共有性逐步形成共识,社会多元主体共同分担建设宜居生态家园的使命。

感谢收听。下期将发表“了解日本学术研究的一个具体的视角——以日本家族社会学会为例”,由南京大学社会学院朱安新副教授播讲。欢迎感兴趣的朋友们注意收听。

日本研究之窗——系列讲座(社会)

题目及主讲人

第一讲 “一亿总中流”社会到“差距社会”——日本全民中产社会的形成与分化

上海外国语大学国际关系与公共事务学院公共管理系副教授 俞祖成

天津社会科学院日本研究所研究員 田香兰

第四讲 日本环境治理的实践与理论

中央民族大学民族学与社会学学院教授 李国庆

第五讲 了解日本学术研究的一个具体的视角——以日本家族社会学会为例

南京大学社会学院副教授 朱安新

第六讲 从社会转型看日本青年的“族”现象

天津社会科学院日本研究所副研究员 师艳荣

计划每周四发布,敬请期待!

阅读繁体版↓

日本国际交流基金会是日本唯一一所在世界各国及地区综合性地开展国际文化交流事业的专门机构。1994年北京日本文化中心作为日本国际交流基金会的北京事务所成立。为加深中日两国相互理解,基于以上理念,本中心在中国各地举办了多种多样的活动及事业。主要活动分为文化艺术交流、日语教育、日本研究知识交流三个领域。

日本国际交流基金会是日本唯一一所在世界各国及地区综合性地开展国际文化交流事业的专门机构。1994年北京日本文化中心作为日本国际交流基金会的北京事务所成立。为加深中日两国相互理解,基于以上理念,本中心在中国各地举办了多种多样的活动及事业。主要活动分为文化艺术交流、日语教育、日本研究知识交流三个领域。