转载|“东亚视野下的湖南与日本”国际学术研讨会报道

日本国际交流基金会是日本唯一一所在世界各国及地区综合性地开展国际文化交流事业的专门机构。1994年北京日本文化中心作为日本国际交流基金会的北京事务所成立。为加深中日两国相互理解,基于以上理念,本中心在中国各地举办了多种多样的活动及事业。主要活动分为文化艺术交流、日语教育、日本研究知识交流三个领域。

日本国际交流基金会是日本唯一一所在世界各国及地区综合性地开展国际文化交流事业的专门机构。1994年北京日本文化中心作为日本国际交流基金会的北京事务所成立。为加深中日两国相互理解,基于以上理念,本中心在中国各地举办了多种多样的活动及事业。主要活动分为文化艺术交流、日语教育、日本研究知识交流三个领域。

日本国际交流基金会是日本唯一一所在世界各国及地区综合性地开展国际文化交流事业的专门机构。1994年北京日本文化中心作为日本国际交流基金会的北京事务所成立。为加深中日两国相互理解,基于以上理念,本中心在中国各地举办了多种多样的活动及事业。主要活动分为文化艺术交流、日语教育、日本研究知识交流三个领域。

日本国际交流基金会是日本唯一一所在世界各国及地区综合性地开展国际文化交流事业的专门机构。1994年北京日本文化中心作为日本国际交流基金会的北京事务所成立。为加深中日两国相互理解,基于以上理念,本中心在中国各地举办了多种多样的活动及事业。主要活动分为文化艺术交流、日语教育、日本研究知识交流三个领域。

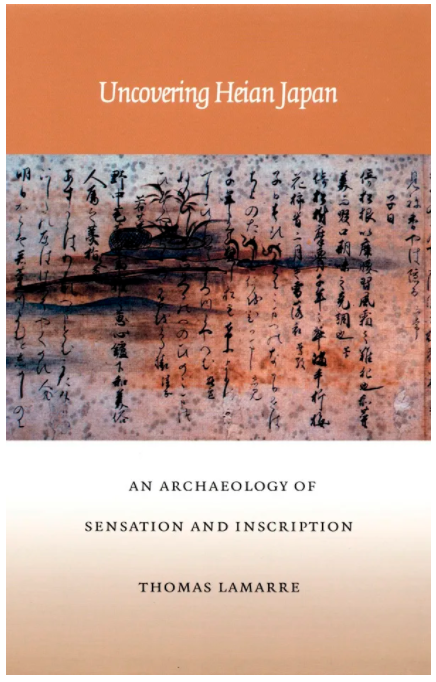

#海外日本研究推介 第七篇:平安朝文学与日本民族主义# 本中心特此为您推出由中外学者撰写的海外日本研究概况以及日本以外的日本研究者的著作书评,以期促进中国学者与日本以外的日本研究者之间的学术交流。【第七篇:平安朝文学与日本民族主义——评Thomas LaMarre的 Uncovering Heian Japan: an Archaeology of Sensation and Inscription《发现日本平安朝:感官与书写的考古学》 澳大利亚皇家墨尔本理工大学中文系讲师,博士生导师 倪锦丹】→![]() 海外日本研究推介 第七篇:平安朝文学与日本民族主义

海外日本研究推介 第七篇:平安朝文学与日本民族主义

本中心特此为您推出由中外学者撰写的海外日本研究概况以及日本以外的日本研究者的著作书评,以期促进中国学者与日本以外的日本研究者之间的学术交流。

第七篇:平安朝文学与日本民族主义

——评Thomas LaMarre的 Uncovering Heian Japan: an Archaeology of Sensation and Inscription《发现日本平安朝:感官与书写的考古学》

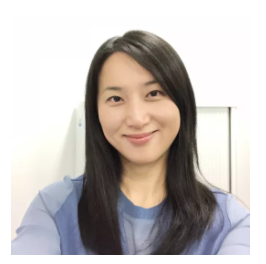

澳大利亚皇家墨尔本理工大学中文系讲师,博士生导师

倪锦丹

作者介绍:

倪锦丹,2010年毕业于北京外国语大学北京日本学研究中心,2017年取得澳大利亚乐卓博大学文学博士学位。现任澳大利亚皇家墨尔本理工大学中文系主任,博士生导师,研究领域为比较文学,翻译学,以及汉语教学。曾在中日英期刊上发表多篇文章、书评。拙著《The Tale of Genji and Its Chinese Precursors: Beyond the Boundaries of Nation, Class and Gender》于2020年在美国由Lexington Books出版。

丹麦著名童话作家安徒生写过一个故事叫《夜莺》,讲的是一个中国皇帝特别喜爱一只夜莺的歌声,每天都让夜莺到皇宫里为他唱歌。日本皇帝知道了,令人打造了一只机器夜莺送给中国皇帝,并附上一张字条,上面写着“日本皇帝的夜莺无法与中国皇帝的相媲美”。中国皇帝见这只用珠宝美玉装饰的机器夜莺后爱不释手,并且因为可以随时随地让机器鸟歌唱,皇帝觉得机器鸟比起那只真夜莺好多了。真夜莺见皇帝不再喜爱它的歌声,就飞回森林去了。可是不久,机器夜莺坏了,皇帝听不到夜莺歌声后就病得奄奄一息。这时候,真夜莺回来,为皇帝婉转啼唱,皇帝便恢复健康了。中国有真夜莺,而日本的夜莺虽然模仿逼真,但最终也只是假的,经不起时间的考验。这个故事从侧面反映了西方人在19世纪中期对于中国和日本的想象,即日本文化是中国文化的模仿。在很长一段时间内,日本文化被认为不过是模仿中国文化(明治维新后模仿西方文化),没有自己的独特性。

但是二战后,西方对日本文化的态度和想法发生了极大的转变。在冷战思维的影响下,西方学者和日本学者们开始试图将日本文化与中国文化割裂,强调日本文化的本土性和独特性。那么如何可以让日本文学凸显自身特点呢?学者们认为假名文字和假名文学的出现是日本文学文化的一个创举,一个重大的胜利。英语世界里日本文学的学术泰斗Donald Keene曾经在他编选的《日本文学选集》中这样写道,“中国文化,以及一种完全不适合日本的中国式写作在日本的广泛传播,决定了日本文学几百年里的发展”。(注释1)在Keene看来,日本作为一个国家本来有着自己纯粹的文学,但由于中国文化的介入,使得日本文学偏离它原来的轨道。而到了平安朝,随着是平安朝假名文学和女性文学的兴起,日本文学再次获得了自己的独立与重生,并由此确立巩固了日本文学传统。法国学者Pascale Casanova在《The World Republic of Letters》也写道,日本文学有一种内在的强大的本国传统,这个传统一代代地传递下来。(注释2)不仅是Keene和Casanova,很多西方和日本学者们认为,和上代时期的“国风暗黑时代”不同,平安朝文学是假名的文学,是女性的文学,是柔和的,优美的,纯洁的,是具有日本民族传统和风格的文学,而且这种风格抵挡住了来自中国的影响,是日本本土文学战胜汉文学的一个重要体现。由此,西方学者和日本学者共同构建了假名-女性-纯洁-日本国民性这样一个理解平安朝文学的框架。

这些思想在川端康成获得1968年的诺贝尔文学奖这件事里也能管窥一斑。川端康成在1968年诺贝尔文学奖的授奖仪式上发表了一篇题为《我和美丽的日本》(注释3)的获奖演说。在演讲词里,川端康成说他非常同意美术史学者矢代幸雄所说的,日本美术的特质就在于“雪月花时最思友”(注释4),日本文学强调人类情感和美的自然流露。川端康成还谈到了和歌和《源氏物语》,并认为这些都是日本文化在吸收了唐文化后所产生的“华丽的平安文化”,是日本美的象征。而川端康成本人的作品在西方也一直被认为是传统日本美的典范。诺贝尔文学奖评委会给川端康成的评价就是“以高超的叙述技巧和敏锐的感受表达了日本精神的精髓(the essence of the Japanese mind)”。西方对于川端康成作品的评价以及川端康成在演讲词里所强调的日本文学文化精髓和日本美,都反映了战后西方和日本学界渴望将平安朝文学推崇为日本文学以及精神文明的传统。

在这样的思想背景下,英语界研究中日文学比较,尤其是平安朝文学与汉文学比较的学者是极少数的。虽然中日比较文学在日本和中国都很流行并且硕果累累,英语学界里研究中国文学对日本文学的影响却相对少很多。涉及中日文学交流的著作比较有影响力的著作有两部,一部是普林斯顿大学于1984年翻译出版的小西甚一的《日本文学史》(注释5),另一部是1986年出版的David Pollack的《The Fracture of Meaning: Japan’s Synthesis of China from the Eighth through the Eighteenth centuries》(注释6),这两部著作都对日本文学史上中国的影响做了一个梳理,但没有深入探讨。虽然没有人会否认古代中国对日本全方位的影响,但是大部分学者,例如Pollack,认为日本文学对中国文学的态度是“爱或者恨”,是“接受或者抗拒”。这些想法的前提是将古代日本想象成现代日本,是一个语言文化民族统一,国界清晰的国家。Thomas LaMarre在本世纪伊始出版的《Uncovering Heian Japan: an Archaeology of Sensation and Inscription》则从根本上改变了英语界里平安朝文学研究中国家主义的倾向,将平安朝文学放置到古代汉字文化圈的世界里重新审视。

在介绍LaMarre的这本著作之前,我们先介绍一下LaMarre这位学者的学术经历以及研究领域。他原来是一位生物海洋学家(有生物博士学位),后来因为对日本文学文化有浓厚的兴趣,于是进入到芝加哥大学攻读日本文学的博士学位,博士论文研究明治和大正时期的日本。博士毕业后,他开始研究平安文学,写就了本文即将介绍的《发现日本平安朝》这本书。LaMarre长期任教于加拿大麦吉尔大学,从2020年开始在芝加哥大学教授日本动漫以及新媒体。近几年,LaMarre在研究日本动漫和新媒体领域里非常活跃,已经写了两本轰动学术界的专著。他对日本的研究可以说是跨越了不同时代和不同艺术表现形式。我们从《发现平安朝》这本书就能看出他一直致力于探寻一种跨学科,跨国别,跨种族的研究方法和理论。

《发现日本平安朝》这本书的正文一共分为三个部分,八个章节。现尝试将其目录翻译成中文,以便让大家对这本书的内容和结构有个大致的了解。

前言 解构日本平安朝

第一部分 字谜的解读

1. 重读字谜

2. 假名铭文与文体的区分

3. 创作与竞赛

第二部分 书写与感官

4. 文体的历史

5. 平安朝书法

6. 多感官图形:芦手绘和汉朗咏抄(注释7)

第三部分 诗歌体系

7. 两个序,两种模式

8. 纪贯之的诗歌体系

在前言部分,LaMarre着重介绍了Benedict Anderson的《Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism》(注释8)。Anderson的这本书可以说是后殖民主义的集大成者,其中详尽地分析介绍了近代国家民族主义的缘起与发展。Anderson认为,古代的国家经常是以宗教信仰(比如基督教,佛教),或者神圣的文字(比如汉字,希伯来文)为中心,对国家的理解通常是从中心到边缘,自上而下的,因此国家的疆界往往有着流动性和不确定性,和我们现代人把国家按照平面地理分割来理解国家是完全不同的。借用Anderson的对古代国家的理解,LaMarre认为西方和日本学者(可以追溯到江户时代的本居宣长)将平安朝文学与中国文学对立起来由此想确立日本文学,以及日本这个国家这个民族的特质是一个错误,因为对于古代日本人来说,汉字汉文化是他们精神活动的一个部分,在他们的世界里,没有抵抗中国文化之说,更没有像现代日本人那样,把日本想象成一个领土完整,语言纯粹,民族统一的国家。LaMarre指出,奈良时代和平安时代的日本是古代中国(the Middle Kingdom)世界中不可分割的有机构成之一。很多时候,学者们将平安朝和中国分割开的一个重要手段是强调平安朝假名文学的兴起。假名被认为是一种表音的、日本本土的语言。这种表音文字和表意的、外来的汉语有本质的不同,那么假名文学自然和汉文学也是不同的,其代表了日本文学抵制住中国影响,成功保护并发展了自己本土文学。因此,LaMarre认为,平安朝研究最基本也是最重要的一步是对其语言文字的研究,而假名文学的重要组成部分和歌与和歌的诗学(poetics)正是一个最好的切入点。LaMarre在前言中还强调,他这个研究的目的,是将平安朝以及平安朝文本(text)和现代概念里的日语以及日本国家区分开来,探索解读平安朝诗学的另一种可能性。

在第一部分里,LaMarre先是阐述了现代日本对平安朝的推崇可以追溯到德川幕府时代的国学,国学将日本语言和身份认同与中国割裂开来,并宣扬日本民族文化的独特性和纯洁性。国学研究与二战后日本迫切需要重新构建一个文明的,美好的,非军事化的国家形象不谋而合,因此日本国文学研究便在很长一段时间内继承了江户国学,尽力从平安朝假名文学中去除中国因素,寻找并确定日本文学的本质与精髓。那么该如何破除这样的误解从而正确审视假名文学呢?LaMarre从字谜入手,认为由于汉字的表意性质,一个汉字经常可以拆解成多种含义,而假名文学,特别是和歌,正是把复杂的,多义的汉字用本土语言萃取,表达出来。虽然字谜并不是和歌里唯一的一种艺术表现,但它可以为我们提供和歌创作中的对文字游戏和挂词等的重视。这些文字游戏和挂词经常避免使用汉字,因为汉字的表义性质会限制读者对文字游戏和挂词等人的联想。LaMarre认为,平安朝文人在和歌中减少使用汉字只不过是为了艺术创作的需要,而现代人却把它解读成一个强烈的、含有政治意味的抵制行为,即日本文学要对抗中国文学,日本要抵制中国的影响。在平安朝,不存在中日的二元对立,恰恰相反,平安朝文人追求的是双重性,并且始终维护着这种双重性。

进入第二部分后,LaMarre首先梳理日本的书法历史以及书法风格的演变。毋庸置疑,平安朝初期“三笔(空海,嵯峨,橘逸势)”受王羲之影响颇深,因此很多学者们认为他们的书法不代表日本的书法风格,而后来出现的和“三迹(小野道风,藤原佐理,藤原行成)”才真正地书写假名,代表了日本书法艺术的特质,真正展示了日本书法之美。LaMarre不同意这样一个武断的结论。他认为书法的艺术风格会发生变化,但这些变化不会将不同的风格非常严格的区分开来,这些风格始终是存在于同一个光谱中,很难找到它们之间明确的界限。不同风格之间也不存在与中国书法美学对立、否认、甚至是瓦解之说。在第二部分中,LaMarre还论证了假名文字不仅仅是一种表音文字,它也是一种视觉感很强的文字,并且很多假名像汉字一样,也具有表义功能。因此,把假名完全当成日本本土的,表音的文字,认为假名和汉字有本质上的不同,这些想法是片面的,错误的。LaMarre在书中还提醒读者,许慎的《说文解字》里也多次提到汉字既有表音,也有表意,甚至同一个汉字也可以一半表音另一半表义。从藤原伊行所书写的《芦手绘和汉朗咏抄》可以看出,汉字和假名并不是两种互相排斥的书写体系,它们都是能够给人带来多种感受的图形,互相诠释,互相补充。

承接第二部分里关于书法的讨论,第三部分论述象形图案,书法与平安朝文人对于世界的想象这三者之间的关联。这一部分中LaMarre着重探讨了《古今和歌集》,从纪贯之的编纂意图,方法以及思想入手,证明平安朝的人们努力在书法,象形图案,世界万物中寻找一种联系,然后将这种朴素的宇宙观在和歌中表现出来。这和现代人以语言,种族和国界为中心的国家观是完全不同的。LaMarre先是带我们重新阅读《古今和歌集》的假名序,纪贯之在假名序的开头这样写道,“和歌者,不施力而动天地,令目所不能见之鬼神哀,和男女,慰猛士。”(注释9)LaMarre认为,从纪贯之的假名序的开头这几句话能看出来,和歌以及书法为平安朝人与人之间的关系互动提供一种连贯性和一致性。由于官僚制度,等级,结盟,宗谱等都是偶然的,不稳定的,还有太多非官方的等级,特权和头衔,这些都无法为平安朝人提供一个稳固的秩序。而和歌艺术为平安朝人提供了一个可以冲破这些世俗秩序的可能性,让他们可以在和歌创作中寻找一种更广阔更包容的人与人之间,人与世间万物之间的秩序。和歌不仅是听觉的(vocal),也是视觉(visual)的,让平安朝的诗人们可以在和歌的宇宙观里,将感官和情感与四季的变换,日月星辰的移动联系起来,由此来建立一个以不同的体裁为中心的体系,并以这个体系加入到古代中国(middle kingdom)的文化世界里。LaMarre总结道,平安朝不应该被认为是日本传统文化的起源或者来源,因为平安朝是一个具有多样性、复杂性、包容性,以及不稳定性的一个时代。当时的中日关系不是非此即彼,而是两种模式的切换与共存。

《发现日本平安朝》的出版给英语界的日本研究,特别是日本平安朝时代文学文化的研究,带来了强烈的冲击。由此,英语界的日本研究开始审视平安朝中的中国元素,避免让平安朝研究一直陷在日本民族主义,国粹主义的泥潭中。许多学者开始重新考虑平安朝文化的民族化,经典化的倾向与日本战后构建自己国家形象的紧密联系。例如哈佛大学学者Tomiko Yoda的《性别与国家文学:平安朝文本与建构日本现代性》(注释10),以及Brian Steininger的《日本平安朝的中国文学形式:诗学与实践》(注释11),都深受LaMarre研究的影响。在日本,河添房江在她的《光源氏が愛した王朝ブランド品》(注释12)中也批判了日本国文学学术界里长期对平安朝文化的研究存在着“幻想”,这种幻想认为由于遣唐使的废除,平安朝文化摆脱了唐代文化的影响而迎来了所谓“国风文化”的全盛。(注释13)河添认为,虽然遣唐使被废除了,但是中日之间的货物以及文化交流从未间断过,中国的物品与文化,始终点缀着平安朝贵族的生活。

中日之间文学文化的紧密交流毋需多言,但需要指出的是,正视日本文学文化中的中国元素需要避免陷入强调中国文化民族本源性,优越性的误区里。正像李泽厚先生对年轻一代学者所期盼的那样,“不泥国粹,不做洋奴。”(注释14)作为研究日本文学文化(以及其他所有国家文学文化)的学者们都应当避免建构一个二元对立,非此即彼的文化关系,因为二元对立容易带来国粹主义和民族主义。像LaMarre在书中多次强调的那样,“不要用我们现在对国家(nation)的理解来阐释古代人对国家的理解”。现在的人容易用现在的中国和日本去理解过去的中国和日本,从而陷入一些意识形态的误区,而不能更客观地正确地理解本国与他国的文化交流。“我们怎样理解这个世界影响甚至决定这个世界的发展方向”(注释15),因此不管是Anderson还是LaMarre,都非常重视改变学者们自身对于国家民族的一些错误理解,因为学者们的理解,有时会影响整个大环境的舆论甚至国策。

LaMarre的这本书旁征博引,方法严谨,思想性强,内容涉及文学,历史,考古,哲学,宗教,美学,翻译等,在英语界已经成为研究平安朝文学文化的必读书目之一。如果能把本书翻译成日语或者汉语,相信不仅会给研究日本文学文化的学者和学生们带来很多新想法和新理解,也会给研究其他国家文学的学者和学生们带来新方法和新启发。

注释:

1,Keene,D.(1955).Anthology of Japanese Literature: from the Earliest Era to the Mid-nineteenth Century. New York: Grove Press, p19.

2,Pascale Casanova. The World Republic of Letters. Translated by M.B. DeBevoise. Cambridge, Massachusetts, London, England: Harvard University Press, 2004, p106. 需要指出的是,该书是1999年在法国出版。由此可见,日本文学的封闭性和独特性在20世纪末在学界还是很流行的。

3,川端康成的演讲词(日文和英文翻译)可以在诺贝尔文学奖

官网看到。官网地址如下:

https://www.nobelprize.org/prizes/literature/1968/kawabata/25542-yasunari-kawabata-nobel-lecture-1968/

4,其实这句话出自白居易的《寄殷协律》。诗原文为:“五岁优游同过日,一朝消散似浮云。琴诗酒伴皆抛我,雪月花时最忆君。几度听鸡歌白日,伊曾骑马咏红裙。吴娘暮雨萧萧曲,自别江南更不闻”。矢代幸雄在强调日本美术特质的时候有意或无意地引用了白居易的诗歌(虽然与白诗原句有点出入),这更能说明中日文学文化的融合性和不可分割性。

5,小西甚一的《日本文学史》日文原版于1953年由弘文堂出版。简体中文版于2020年由译林出版社出版,简体版沿用台湾繁体中文版,译者为郑清茂。

6,Pollack, David. (1986). The Fracture of Meaning: Japan’s Synthesis of China from the Eighth through the Eighteenth centuries. Princeton, N.J.: Princeton University Press.

7,芦手绘指的是平安朝后期所流行的将一种称为“芦手”的风格的文字嵌入到画里。《芦手绘和汉朗咏抄》由藤原伊行(1139-1175)创作于1160年。以下是该作品的链接:http://emuseum.nich.go.jp/detail?&langId=ja&webView=&content_base_id=101065&content_part_id=2

8, Anderson, Benedict R. O’G. Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism Rev. ed. London: Verso, 2006. 中译本《想象的共同体:民族主义的起源与散布》于2005年由上海人民出版社,译者吴叡人。

9,笔者译。《古今和歌集》最新的汉译本是上海译文出版社于2018年出版,由王向远和郭尔雅所译。

10, Yoda, Tomiko. Gender and National Literature: Heian Texts in the Constructions of Japanese Modernity. Durham: Duke University Press, 2004.

11, Steininger, Brian. Chinese Literary Forms in Heian Japan: Poetics and Practice. Cambridge, Massachusetts: Harvard University Asia Center, 2017.

12,中文译本《源氏风物集》由新星出版社于2015年出版,译者丁国旗/丁依若。

13,河添房江『光源氏が愛した王朝ブランド品』角川選書 2008年 p 15

14,李泽厚 《寻求中国现代性之路》北京:东方出版社,2019。P3.

15, Hayles, N. Katherine. 2006. “Unfinished Work: From Cyborg to Cognisphere.” Theory, Culture & Society, vol. 23, no. 7-8: pp. 159–166. P163.

感谢您的阅读。下期将发表“日常莫辩,理论何为:《生成自我》的价值与启示”,由复旦大学日本研究中心教授贺平执笔。欢迎感兴趣的朋友们继续关注。

海外日本研究推介系列预告(拟定)

南开大学日本研究院 丁诺舟讲师

第二篇 从“了解日本”到“让世界了解日本”——美国日本研究概况

南开大学日本研究院 丁诺舟讲师

复旦大学日本研究中心 贺平教授

复旦大学日本研究中心 贺平教授

第五篇 多重方法与国际比较下的概念论证:丹尼尔·阿尔德里奇的灾难叙事

复旦大学日本研究中心 贺平教授

南开大学日本研究院 丁诺舟讲师

澳大利亚皇家墨尔本理工大学中文系 倪锦丹博士生导师

第八篇 日常莫辩,理论何为:《生成自我》的价值与启示

复旦大学日本研究中心 贺平教授

第九篇 政治民族志的经典之作:回眸《日本式选举运动》的学术史意义

复旦大学日本研究中心 贺平教授

第十篇 欧洲的日本研究

柏林自由大学(德文:Freie Universität Berlin) Verena Blechinger-Talcott教授

第十一篇 《The Anime Ecology》A Genealogy of Television, Animation, and Game Media

澳大利亚皇家墨尔本理工大学中文系 倪锦丹博士生导师

第十二篇 作为世界文学的《源氏物语》——法国的《源氏物语》翻译项目

北京日本学研究中心 张龙妹教授

第十三篇 作为世界文学的《源氏物语》——亚瑟・威利英译《源氏物语》的日语回译

北京日本学研究中心 张龙妹教授

第十四篇 寄语中国的日本研究者

柏林自由大学(德文:Freie Universität Berlin) Verena Blechinger-Talcott教授

计划每周一发布,敬请期待!

日本国际交流基金会是日本唯一一所在世界各国及地区综合性地开展国际文化交流事业的专门机构。1994年北京日本文化中心作为日本国际交流基金会的北京事务所成立。为加深中日两国相互理解,基于以上理念,本中心在中国各地举办了多种多样的活动及事业。主要活动分为文化艺术交流、日语教育、日本研究知识交流三个领域。

日本国际交流基金会是日本唯一一所在世界各国及地区综合性地开展国际文化交流事业的专门机构。1994年北京日本文化中心作为日本国际交流基金会的北京事务所成立。为加深中日两国相互理解,基于以上理念,本中心在中国各地举办了多种多样的活动及事业。主要活动分为文化艺术交流、日语教育、日本研究知识交流三个领域。

#(重播)日本研究之窗 —— 系列讲座(文学) 第七讲:竹内好与日本的“中国文学研究会”# 我们推出“日本研究之窗”系列讲座以来,受到广大读者的欢迎,为了让更多的读者受益,我们将分八期,每周四重播日本文学系列一,希望大家喜欢。【第七讲:竹内好与日本的“中国文学研究会”–近代日本研究中国新文学力量的兴起 复旦大学日本研究中心 徐静波】→![]() (重播)日本研究之窗 —— 系列讲座(文学) 第七讲:竹内好与日本的“中国文学研究会”

(重播)日本研究之窗 —— 系列讲座(文学) 第七讲:竹内好与日本的“中国文学研究会”

*扫描或长按识别文末二维码可阅读本文的繁体字版文本。

我们推出“日本研究之窗”系列讲座以来,受到广大读者的欢迎,为了让更多的读者受益,我们将分八期,每周四重播日本文学系列一,希望大家喜欢。

第七讲:竹内好与日本的“中国文学研究会”

–近代日本研究中国新文学力量的兴起

复旦大学日本研究中心 徐静波

主讲人介绍:徐静波:复旦大学日本研究中心教授。研究领域为中日文化关系,中日文化比较。专著有《梁实秋:传统的复归》,《东风从西边吹来-中华文化在日本》,《近代日本文化人与上海(1923-1946)》,《和食:日本文化的另一种形态》,《解读日本:古往今来的文明流脉》,《困惑与感应:近代日本作家的中国图像1918-1945》等11种,译著有《近代日中交涉史研究》,《蹇蹇录-甲午战争外交密录》,《魔都》等16种,编著有《日本历史与文化研究》等12种。曾在日本神户大学,东洋大学,京都大学等多所大学担任教授。现为教育部重大攻关项目的首席专家。

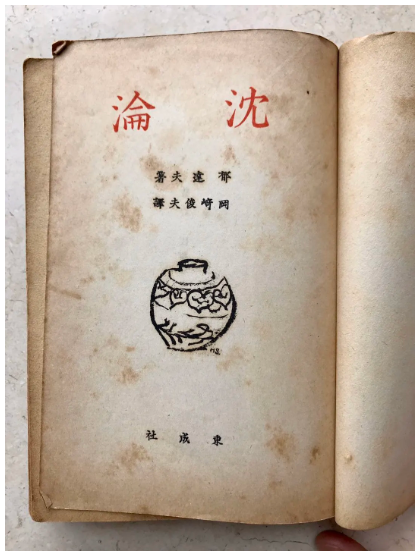

1934年4月,以东京帝国大学为温床,日本诞生了第一个以现代中国文学为研究对象的团体——“中国文学研究会”,它的核心人物便是竹内好(1910-1977),那一年他才24岁,刚刚从东京帝大毕业,与他共同创建这一研究会的武田泰淳和冈崎俊夫,也是曾经的帝大学生。

何以会在中日关系日益紧张的1934年,在日本会诞生了中国文学研究会这一组织并艰难维系了长达9年的岁月?它在当时和日后的中日文学交流史上究竟具有怎样的意义呢?今天想跟各位聊一下这一话题。

大家知道,日本与中国有着十分悠久的文化交往历史,早期日本列岛上的居民是有语言而没有文字,早期的日本文献都是用汉字汉文记录的,10世纪前后,日本语文诞生,但受过教育的日本人,依然会阅读汉文汉诗,这一情形一直延续到了明治中后期(19世纪末)。所以那个时代,稍有教养的日本人,对于中国的文学都很熟悉。19世纪后半期,西洋文明传入日本,欧洲人研究学问的方法也渐渐为日本人所掌握,于是日本人就开始运用相对比较科学的研究方法来研究中国文学,早在1892-95年期间,就出现了儿岛献吉郎等撰写的《支那文学史》,那时中国人自己写的通史性质的中国文学史还没有,由此可知日本人很早就开始了对中国文学的系统研究,后来在东京帝国大学等相继开设了支那文学研究科。不过,那一时期,日本人研究的,主要是古代的、至少是近代以前的中国文学,对近代以后的中国,几乎很少注目。

到了1930年代初,那时的东京帝国大学支那哲学支那文学科的一批青年学生,就对这一现状很不满,他们凭着一股年轻人的激情和朝气,就打算打破这种陈旧的气氛,在中国文学研究上,开辟出一个新的局面来。那么,这是些什么样的青年人呢?他们的目的只是为了破旧么?

冈田1933年从东大毕业,武田1931年进入东大后,因参加左翼活动而被警署三次逮捕,此后也就不去上课且未交纳学费,事实上也就终止了学业。他们两人都出生于僧侣家庭(日本的僧人在明治5年也就是1872年获准可以娶妻食肉),自幼习读佛经(佛教在6世纪中叶自朝鲜半岛和中国大陆传入日本后,基本上采用汉译佛经),他从小就对中国古典文学有所触及,养成了较高的古汉语阅读能力,较早就表现出了对中国文学的兴趣,在高中期间阅读了《红楼梦》等中国古典小说,并去了一家私立学校学习现代汉语,尝试阅读胡适、鲁迅等新文学家的作品。而冈崎在高中期间,似乎对俄国更感兴趣。而竹内则出生于医师和官吏的家庭,自幼与中国并无家学渊源,他自己曾坦言,进大学后仍无法顺利地阅读古汉语(日语称之为“汉文”,包括中国的古籍和日本人用古汉语撰写的文献),甚至对中国也没有太多的关切,他之所以选择这一专业,主要是因为不必考试,进了学校,即使不怎么去上课,届时也可顺利毕业。事实上,当时的东京帝国大学文学部支那哲学支那文学科,并不是一个高不可攀的地方。

《阿Q正传》,《狂人日记》日文版

如果这样的状态持续下去,大概也就没有日后中国文学研究会的诞生。这里,作为该组织领袖人物的竹内好1932年的中国之行,可谓彻底改变了他本人的命运,也是中国文学研究会得以成立的最重要的机缘之一。这一年的8月,他获得了外务省对华文化事业部的一半资助,随一个学生团体经朝鲜半岛到中国来旅行,他到中国来的动机,一开始并非出于对中国的兴趣和关切,他后来自己曾说:“我那时学籍虽然放在中国文学科,但并没有真心想要搞中国文学,对中国也没有什么兴趣。只是因为这次旅行有旅费的补助,便想利用这一制度来满足一下青年时期特有的放浪癖好。但是到了北京以后,我被那里的风情和人物所醉倒了。即使到了期限,我也不想回日本,请家人再寄了旅费过来,一个人待到寒风将要袭来的季节,每天漫无目的地在街上行走。我与中国的结缘,就始于这次北京之行。”[1]“于是我的想法完全改变了。从此就想真心研究中国,买了若干的书刊带回来,开始了我的第一步。因为我还无法阅读汉文,于是就从现代汉语开始。”[2]

当竹内好决心想要研究中国、尤其是中国文学的时候,他们这些年轻人就立即意识到了日本学界的老旧气氛,大学的教授,对于正在发生剧烈变革的中国现状、尤其是五四以后中国文学出现的新气象,几乎视若无睹,这使他们感到很不满。研究会核心人物之一的武田泰淳在1943年回忆说:

“我们从学生时代开始,对汉学这样的东西抱有反感。与其说是抱有反感,不如说是完全没有兴趣。通过汉学来接触支那的文化,总不能获得满足,在感觉上也很不喜欢。倒也不是说对汉学的本质已经看得很明白,而是对由汉文所笼罩的这种气氛,由汉学所散发出来的儒教的冬烘气,怎么也无法适应。作为日本人来说,应该还有其他研究支那的途径。…于是我们在昭和九年(1934年)开始了中国文学研究会,对支那的现代文学、支那的支那学者的业绩,展开了调查。”[3]

当然,1930年代初期,日本的文坛或研究界并非对中国的新文学完全视若无睹。事实上,在1920年创刊不久的《支那学》杂志11月号上就连续刊出了后来成了中国文学研究大家的青木正儿的《以胡适为中心的涌动着的文学革命》的长文, 1922年出版的《文学革命和白话新诗》(大西斋等编著)收录了胡适、康白情等人的作品,1920年抵达北京的基督教神父清水安三在1924年出版的《支那的新人和黎明运动》一书的第十章即为《现代支那的文学》,他虽然不是一个文学研究家,却以自己在北京的实际感受向日本读者传递了最新的信息。此后,村松梢风的《魔都》、谷崎润一郎的《上海交友录》等都或多或少披露了中国文坛的新动向,1926年7月,当时在日本影响颇大的《改造》杂志出版了夏季增刊“现代支那号”特辑,收录翻译了五四以来出现的新小说、新戏剧、新诗和评论等,应该说,时至1920年代末期,日本的文学界已经注意到了中国文坛的新气象。但是在中国文学研究界,尤其是作为最重要的学术重镇的帝国大学内,对中国的研究基本上依然沉湎于故纸堆里。

于是,竹内好决定联合身边的同志来创办一个无论从研究对象还是研究方法上来说都是一个崭新的学术团体。这一想法大约产生于1933年后半期,经过数次的酝酿后,1934年3月1日在竹内好家里,举行了中国文学研究会第一次的准备总会。决定研究会的名称为中国文学研究会,每月1日、15日举行两次例会,并出版一份研究杂志《中国文学研究月报》。

当时研究会成员通过设在东京神田北神保町中华留日基督教青年会馆内的书店,田中庆太郎开设在东京本乡的文求堂书店,以及在北京的日本友人购入了大量中国新书刊,通过这三个途径,研究会的成员几乎读到了所有当时中国出版的重要文学书刊,包括沈从文、老舍、茅盾、洪深、田汉、丁玲等的最新作品。

期间和之后,竹内陆续结识了后来成为研究会重要成员的小田岳夫(小说家,《鲁迅传》和《郁达夫传》的作者)、松枝茂夫(中国文学研究家,翻译家,周作人作品和《红楼梦》的译者)、增田涉(中国文学研究家,翻译家,鲁迅《中国小说史略》的译者)。

中国文学研究会的主心骨无疑是竹内好,发起人是他,具体的经营乃至杂志的编辑也是他,1937年,竹内好经日华学会的友人的斡旋,获得了外务省文化事业部的资助,得以到北京去留学两年,几乎在同时,武田被应征入伍,作为辎重兵的一员被派往中国大陆战场。在竹内逗留北京的两年期间,杂志的编辑主要由松枝茂夫来担任,1939年10月,竹内期满归国,重新接掌了研究会的日常工作。1940年4月,《中国文学月报》在出版了第59号之后,决定自第60号起改由生活社出版发行,刊名改为《中国文学》,页数由原本薄薄的12页改为48页,对外公开发售。

日本中国文学研究会的活动和成果主要表现如下几个方面。

第一,举行研究例会、恳话会、讲读会等活动,就某一主题讨论介绍研究会内外人员的相关研究心得和学术信息等。第二就是出版研究刊物,对当时鲁迅、林语堂、沈从文、郁达夫等作家做了及时的介绍和评论,除了文学研究之外,对当时中国现实的社会也相当关注,蔡元培去世时,特别出版了纪念专辑。第三,对中国文学作品的翻译介绍。几乎所有研究会的主要成员都是翻译家,他们除了在《中国文学》上发表译作外,几乎都有各种翻译的单行本问世,比较重要的有冈崎译的丁玲的《母亲》、郁达夫的《沉沦》、巴金的《寒夜》、沈从文的《边城》等,而竹内好是日本最知名的鲁迅翻译家,以一人之力编选翻译《鲁迅文集》,可惜在完成了第6卷之后不幸去世。

在日本国内形势越来越严峻的1943年,竹内好为了不使中国文学研究会失去自己的独立品格,不得不忍痛解散了这一组织。在战后,曾经一度恢复,也继续出版刊物,但在1948年还是偃旗息鼓了。

不过,中国文学研究会在近现代日本对中国新文学的翻译、介绍和研究上,影响是巨大的,在当时和战后,主要的成员都成了著名的思想家(竹内好)、文学家(武田泰淳)和翻译家(松枝茂夫)等,可谓功勋卓著。1977年,汲古书院复刻了所有的《中国文学研究月报》和后来的《中国文学》,他们在中日文学交流上做出的卓越贡献,至今仍然令人敬仰。

感谢收听。下期将发表《加藤周一与日本战后文学批评》,由北京大学的翁家慧副教授播讲。欢迎感兴趣的朋友们注意收听。

日本研究之窗 —— 系列讲座(文学)

题目及主讲人

王凯 南开大学外国语学院

张龙妹 北京日本学研究中心

张龙妹 北京日本学研究中心

韦立新 广东外语外贸大学东亚文化研究中心

周以量 首都师范大学文学院

秦刚 北京日本学研究中心

第七讲 “竹内好与日本的“中国文学研究会”

徐静波 复旦大学日本研究中心

第八讲 “加藤周一与日本战后文学批评”

翁家慧 北京大学外国语学院

计划每周四发布,敬请期待!

阅读繁体版↓

日本国际交流基金会是日本唯一一所在世界各国及地区综合性地开展国际文化交流事业的专门机构。1994年北京日本文化中心作为日本国际交流基金会的北京事务所成立。为加深中日两国相互理解,基于以上理念,本中心在中国各地举办了多种多样的活动及事业。主要活动分为文化艺术交流、日语教育、日本研究知识交流三个领域。

日本国际交流基金会是日本唯一一所在世界各国及地区综合性地开展国际文化交流事业的专门机构。1994年北京日本文化中心作为日本国际交流基金会的北京事务所成立。为加深中日两国相互理解,基于以上理念,本中心在中国各地举办了多种多样的活动及事业。主要活动分为文化艺术交流、日语教育、日本研究知识交流三个领域。

#《IRODORI:生活中的日语》官方吉祥物 名称征集# 为更好地向大家介绍日语学习教材《IRODORI:生活中的日语》、分享日语知识、交流日语学习心得、介绍日本社会文化、北京日本文化中心(日本国际交流基金会)从“IRODORI”邀请来了两位新朋友。刚刚面世的它们,对这个世界还在探索阶段。值此之际,我们真挚地邀请具备天马行空的想象力的你,来帮它们取个中文名吧→![]() 《IRODORI:生活中的日语》官方吉祥物 名称征集

《IRODORI:生活中的日语》官方吉祥物 名称征集

核心创意:我们在鸟中寄予期冀,期待每一位学习者都从《IRODORI:生活中的日语》这套系列教材中受益,在日语学习的旅程中大放异彩。终有一日,如鸟儿一般,在理想的世界自由驰骋、展翅翱翔。

寓意:粉、黄、橙的配色,取自于《IRODORI:生活中的日语》三册封面的主打色。若隐若现的尾巴以樱花花瓣为原型,尽显灵巧与活泼。作为将三册教材融会贯通的日语使用者,心态包容、开放。

外部评价:活力四射、总是爱为他人着想。

有一个小癖好,就是随时爱拿手指盘算自己掌握的Can-do数量 (≧∀≦)

给大家的问候语:

「日本語のこと、日本の生活のことなら任せて!これからよろしくね!」

寓意:橙色为主色,黄色为辅色。取自于《IRODORI:生活中的日语》系列“初级1”与“初级2”教材封面主打色。作为日语学习者,略微圆胖的小尾巴透露着一丝稚气,也展现年轻一辈独有的蓬勃朝气。

外部评价:刚开始接触时,会觉得它少言少语,但那只是它害羞的表现。等实际熟络起来,和人聊起天来可谓是“滔滔不绝”。同时,它背后的温柔一面也会日益显现。最爱和前辈们一起练习“影子跟读”。

给大家的问候语:

「これからみんなと一緒に勉強できると嬉しいな!よろしくね!(๑˃̵ᴗ˂̵)」

现将征集活动有关事项公布如下:

一、征集对象

社会各界人士

二、征集时间

即日起至2022年2月16日(周三)

三、名称要求

1. 名称应用范围:

北京日本文化中心(日本国际交流基金会)各类日语相关活动、《IRODORI:生活中的日语》教材介绍资料、相关周边产品等。

2. 名称设计要求:

(1)特色鲜明。结合吉祥物特征,保持风格统一,体现《IRODORI:生活中的日语》教材的定位。

(2)有独创性、新颖性。兼有一定的艺术内涵。名称字数通常2-5个字为佳,需对名称涵义作简明阐释。

(3)有平易性。避免产生误解和歧义,字面平正通达,易识、易记、易诵。

四、提交方式

扫描下方二维码,填写内容。

本中心将基于公平、公正原则,在投稿作品中选择最契合吉祥物理念的名字,于2022年2月23日(周三)公布结果。

对积极建言献策的朋友,本中心会择优挑选十位朋友送上本中心2022年专属台历与手账本~ 对提议采纳者,还有额外丰厚大礼包相送。

七、联系方式

电子邮箱:irodori@jpfbj.cn

联系电话:010-8567-9511

2022年1月19日

期待听见大家的声音。

日本国际交流基金会是日本唯一一所在世界各国及地区综合性地开展国际文化交流事业的专门机构。1994年北京日本文化中心作为日本国际交流基金会的北京事务所成立。为加深中日两国相互理解,基于以上理念,本中心在中国各地举办了多种多样的活动及事业。主要活动分为文化艺术交流、日语教育、日本研究知识交流三个领域。

日本国际交流基金会是日本唯一一所在世界各国及地区综合性地开展国际文化交流事业的专门机构。1994年北京日本文化中心作为日本国际交流基金会的北京事务所成立。为加深中日两国相互理解,基于以上理念,本中心在中国各地举办了多种多样的活动及事业。主要活动分为文化艺术交流、日语教育、日本研究知识交流三个领域。

#海外日本研究推介 第六篇: “以合理的名义”——浅谈美式日本文化解读的本土化倾向 # 本中心特此为您推出由中外学者撰写的海外日本研究概况以及日本以外的日本研究者的著作书评,以期促进中国学者与日本以外的日本研究者之间的学术交流。【第六篇:“以合理的名义”——浅谈美式日本文化解读的本土化倾向 南开大学日本研究院讲师 丁诺舟】→![]() 海外日本研究推介 第六篇:“以合理的名义”——浅谈美式日本文化解读的本土化倾向

海外日本研究推介 第六篇:“以合理的名义”——浅谈美式日本文化解读的本土化倾向

本中心特此为您推出由中外学者撰写的海外日本研究概况以及日本以外的日本研究者的著作书评,以期促进中国学者与日本以外的日本研究者之间的学术交流。

第六篇:“以合理的名义”

——浅谈美式日本文化解读的本土化倾向

南开大学日本研究院讲师

丁诺舟

作者介绍:

丁诺舟,1987年生,南开大学世界史博士,南开大学日本研究院讲师,世界近现代史研究中心助理研究员,研究方向为日本社会史。发表有《日本江户时代的政治贿赂与幕府的应对》《从仪式到教育 江户时代武士阶层身份认同感的形成》等论文十余篇,译著有《从江户到东京:小人物们的明治维新》,上海人民出版社,2021年6月。

孙子云:“知己知彼,百战不殆”。即便不需身经百战,知己与知彼也是人类认知世界的基础环节,更是促成心智发展的重要途经。然而,知己与知彼往往存在主次先后之分,知己总是走在知彼之前。希腊古城特尔斐的阿波罗神殿上镌刻的名言“人啊,认识你自己”,正是指明了自我认知在世界观构建中的基础性地位。然而也正是因为知己的先发性与先验性,对自身的了解往往会作用于知彼环节,使知彼的过程失去独立性,即形成通常所说的“人类只能认知已知的事物”。

当他者的存在特征不符合自身的认知体系时,认知者会自发性地将他者进行改造,使其符合自身的认知范式,这一过程被称为“合理化改造”或“合理化再创造”。人类在认知自身历史和异文化族群时,往往会自发性地进行合理化改造。独立战争前夜的“午夜狂飙”故事在美国家喻户晓。在获知英军将于翌日发起攻击的消息后,保罗·里维尔驰马狂奔报信,高喊“英国人来了(The British are coming),各地的民兵因此获得了宝贵的备战时间,最终以逸待劳地迎击英军,打响了独立战争的第一枪。然而众多历史研究者指出,保罗高喊的不可能是民众熟知的“英国人来了”。因为在当时,北美殖民地的民众也是“英国人”,British一词并不能区分敌我。保罗实际呼喊的可能是“正规军来了(The Regular are coming)”,因为身穿红衫的“正规军”才是民兵们的真正对手。然而,随着美国的独立与国际地位的变化,美国民众不再能清醒认知自己的祖先曾是“英国人”的事实,正规军与民兵的对抗在潜意识中被转换成英国人与美国人的对抗,“英国人来了”的高呼便被以讹传讹地成为历史常识。这就是美国民众对自身历史的合理化改造。

在认知外来文化的过程中,合理化改造表现得更加明显。在美国有意识地寻求认知日本的初期,人类学家鲁思·本尼迪克特的《菊与刀》便鲜明体现了这一倾向。比较文学研究家仓智恒夫指出,本尼迪克特认知日本的模式与法国文艺批评家路易斯·卡扎米安(Louis Cazamian)的著作《英国之魂与其历史风貌》中展现的认知英国的模式基本相同,二者均以本国文化和价值观为基本参照系,通过寻找外来文化与本国文化的异同,归纳总结外来文化的特征。换言之,外国文化的特质必须经过本国文化检验,才能成为认知的对象。本尼迪克特本人身处“罪感文化”的基督教文化圈,其基本价值判断确信必须有某种精神内核来驱动人类的一切行为,即便这个内核不是“罪”,也肯定有其他类似要素,否则即不合理。最终,本尼迪克特找到了“耻”,进而将日本的文化类型定位为耻感文化,使日本文化成为可以与罪感文化相提并论的合理性存在。不论“耻”是否真的是驱动日本人行为的精神内核,这种按图索骥式的认知方式,恰体现了认知外来文化过程中的合理化改造。

在认知外来文化的早期阶段,以促进相互理解为目的的合理化改造无可厚非。新渡户稻造也深谙此道,因此在《武士道》中故意将骑士道(Chivalry)、公平竞争(Fair play in fight)、荣誉(Honor)等欧美文化中耳熟能详的概念套用到对日本精神的介绍中。新渡户稻造主动进行了“合欧美之理”化处理,迎合了阅读对象的认知需求,能在欧美社会引起巨大反响自然不足为奇。

随着对外来文化认知的不断深入,合理化改造的成分一般会逐渐减弱,但并不会完全消失。各国均有着固有的文化价值观,因此不同国家的日本研究均会呈现出鲜明的本土化个性。美国的文化价值观在其民众的思维体系中较为根深蒂固,且长时期处于强势文化地位,因而时至今日,美国对日本的文化解读依然带有较为明显的本土化、合理化痕迹。当然,这一倾向同样存在于欧洲。英国日本研究协会主席克里斯托弗·胡德曾风趣地说,“总有一些日本朋友和我抱怨说,西洋人穿和服,怎么都不对劲。我总会立刻回应道,那你们以后也别穿西装了。但是仔细想来,总觉得我的逻辑在哪里有问题。”胡德主席的逻辑既是合理的,也是不合理的。说合理,是因为在欧美人看来,西服是其文化的体现,和服则是日本文化的体现,二者地位对等,因此若欧美人穿和服不合理,则日本人穿西服亦不合理。说不合理,是因为日本人早在明治时代就开始接受西装,时至今日,西装已成为日本人服饰文化的一部分。与此相对,和服并没有成为欧美人日常穿着的一般性服饰,而是停留在对异国文化的欣赏层次。因此,西洋人穿和服并不能与日本人穿西装对等。合理与不合理,关键在于站在何种立场与角度。美国对日本文化的合理化改造,恰是以自身文化标准出发,依照固有逻辑对异国文化进行修正性解读与再创造的过程,主要体现在如下几个方面。

第一,基于西方的道德理性(moral rationality),对日本的文化现象进行修正性解读。道德理性指以社会主流的道德伦理为基础,通过分析与推演,确立自己行为准则的智能。伦理与道德标准因时而异、因地而异,具有极强的变化性。作为西方文化源头之一的古希腊文化也曾经历巨大的伦理道德观转变。希腊神话充满了神与人之间爱憎情愁,在今天被视为人类原生文化的瑰宝,真实反映了神话形成时期希腊人的生活状态与伦理观。但是,随着文化的发展与社会解构的变化,希腊人的伦理观发生了变化。特别是进入古典时代之后,一部分知识精英开始质疑神话的合理性,认为拐骗妇女的宙斯、携情人私奔的帕里斯实在伤风败俗,难称道德模范,进而开始对神话进行合理化阐释,试图去除神话中不符合当时道德伦理的部分,例如认为帕里斯带去特洛伊的不过是海伦的幻影,真正的海伦并不会对丈夫不贞。

美国学者在解读日本文化时也存在类似的思维,试图对日本的历史与文化要素进行合乎西方伦理观念的解读。以性别史学者帕特里夏·安德森(Patricia E. Anderson)的“武士之妻的职责:江户时代的社会规范与家内冲突(Roles of Samurai Women: Social Norms and Inner Conflicts During Japan’s Tokugawa Period, 1603-1868)”为例,帕特里夏认为虽然社会规范试图将女性束缚在“家(clan)”的权力体系内,强调为家服务远优先于个人权利,但是为数众多的武家女性敢于反抗社会规范。“她们除了拥有女性应有的甜美、温文尔雅的精髓外,还体现出优秀的武家女性所需的力量。面对那些压迫性的行为准则,她们都用强大的内在力量挑战权威,并凭借个人信念开辟自己的道路。”在列举了若干敢于挑战社会规范的武家女性的事迹后,帕特里夏总结道,“这些女性决定反抗社会规范并不是出于对物质生活幸福的渴望,而是希望赋予生命以意义和目的的内在信念。她们渴望男女之间更加公平,并且用实际行动动摇了江户时代的性别限制。虽然直到二十世纪,日本妇女的社会地位与权利才发生巨大变化。但在江户时代,奋力与家庭(内部)以及社会(外部)的压迫坚决斗争的女性的行动,为即将到来的社会进步奠定了基础。”

包括日本本国学者在内的东亚日本研究者往往重视观察普遍性现象,具体而言,会更关注江户时代武家女性这一社会阶层的共性,而非若干个体的个性。无论是江户时代还是其他时代,无疑都存在着敢于挑战社会规范的女性,也确实会引发一系列的家内冲突,帕特里夏所言不虚。然而,这样的女性是少数特例,还是普遍性现象,帕特里夏则没有,也不需要做出明确界定。究其原因,在日本的历史中寻找拥有独立的自我意识、能够为性别平等而奋斗的女性,构成了帕特里夏的重要研究目的。追求性别平等是近代以来,欧美伦理价值观的重要组成部分,对性别平等的追求甚至被视为自然权的延伸,纵然地区、文化、种族存在差别,弱势性别群体应当生而追求平等。随着女权运动的发展与深化,探寻与研究追求性别平等的先驱者事迹成为历史研究与文化研究的热门话题,而这一趋势很快传播至日本研究领域。与欧洲诸国一样,日本曾拥有森严的家族制度与等级秩序,而女性则是饱受压迫的对象。在性别压迫制度下,如果没有日本女性能够自发挑战社会秩序,追求性别平等,就不符合欧美伦理价值观的预判,即不合理。因此,以帕特里夏为代表的学者致力于寻找拥有性别平等意识的日本女性,以证明日本人及其伦理判断合乎欧美的道德理性。无独有偶,哈佛大学的梅丽莎·麦考密克 (Melissa McCormick)也从《源氏物语》中解读出了女权要素。从结果而言,帕特里夏无疑获得了成功,成功地证明日本人具有“合理性”。

第二,如果无法进行合乎道德理性的阐释,美国学者通常会试图证明日本的文化特性合乎现实利益,即合乎目的理性。目的理性是指达到目标过程中所使用的手段、资源及程序的合理状态,即是否能合乎理性地实现目的。马基雅维利在《君主论》中提出的“目的总是证明手段是正确的”这一命题,被认为是目的理性的最好诠释。即便日本的某些文化特质不符合西方伦理标准,但如果能达成其预设目的,则亦可以被视为合理。以耶鲁大学教授法比安·德里克斯勒(Fabian Drixler)的《东日本杀婴现象和人口增长,1660-1950》(mabiki: infanticide and population growth in eastern japan, 1660-1950)所研究的杀婴现象为例,众所周知,基督教文化严禁杀婴行为。《十二使徒遗训》中明确要求“不可遗弃儿童,不可甫一降生而杀之(thou shalt not kill a child by abortion, neither shalt thou slay it when born)”。特土良(Tertullian)、米努修(Minucius Felix)、游斯丁(Justin Martyr)等众多护教者均激烈抨击杀婴行为。在基督教伦理观的影响下,杀婴被约定俗成地视为有违伦理的行为,纵有通天之能,也难以为此行为正名。虽然德里克斯勒强调在当时日本的认知体系中,七岁以前的儿童被认为可以自由来往阴阳两界,杀死幼小的儿童被称为“归还神赐之物(神からの授かりものを返す)”,并不会被视为惨无人道的谋杀行径。但是,若仅将解释停留于此,只会使杀婴行为与耻感文化一样,被一般民众视为日本文化野蛮、落后的体现,对日本的认知也就停在了较浅层面。

与本尼迪克特的时代不同,今天的美国学者不会简单粗暴地对文化特征进行优劣定性。德里克斯勒明确指出,杀婴行为的盛行虽然不符合伦理,但却符合家庭结构与经济发展需求。他认为在日本,造成杀婴现象的主要原因既非生存危机,亦非经济困窘,而是基于“道德经济(Moral Economics)”的合理性选择。与欧洲的“分家式”继承制度不同,江户时代的农民家庭主要采用直系家庭继承制度(stem family),即全部家产交由一名子女继承。如果生育子女过多,就会出现大量无继承权子嗣(non-inheriting offspring),类似于欧洲中世纪的“光蛋骑士”。这些无继承权子嗣在家内可能引发财产纷争,在外又会成为威胁社会稳定的无业游民。与欧洲不同,日本各阶层普遍接受拟制血亲继承家业,因此无需通过大量生育子女来确保血脉与家业的延续。在缺乏有效避孕技术的状态下,通过计划性、选择性杀婴,将生育率控制在较低水平、减少无继承权子嗣的数量,是一种兼顾社会安定与家业可持续发展的“低消耗”战略。

虽然符合目的理性,但毕竟有违伦理,所以德里克斯勒最终未能免俗地强调,在明治维新前后,西方对杀婴行为的鄙夷感显著地影响了日本人的价值观,加之民族主义情绪逐渐高涨,生育儿女被视为为国家补充兵员的荣耀之举。这两个要素导致日本的杀婴行为逐渐消失,总和生育率迅速上升。换言之,在接触了西方的伦理价值观后,日本会自发脱离单纯的目的理性,开始追寻道德理性,最终达到西方可以认知的合理状态。

第三,在欣赏、解读文学艺术作品时,具有较浓的西方审美意识色彩。西方审美意识主要体现在重视日本作品中的“异国情调(Exotic)”,迥异于欧美文学、艺术风格的要素往往成为关注焦点。例如,亚历山大·霍夫曼(Alexander Hofmann)醉心于江户时代的“席画”技术,认为席画凝聚了日本绘画技法与审美情趣的精髓。所谓席画是指画家在宴会上,临场接受客人点题,即兴作画的技法,在江户时代的南宗画家间颇为流行。欧洲虽然也有即兴作画与点题购画的传统,但与日本的席画在选题、画风与技法等诸多领域存在极大差异,而这种差异成为包括霍夫曼在内的众多美国学者的研究兴趣点。霍夫曼在《江户日本的绘画与表演(Performing / Painting in Tokugawa Japan)》中指出,作为一种表演性的绘画技法,席画贯穿了整个江户时期,其间逐步吸收了几乎所有主流画派的技法,成为一种百科全书式的绘画技巧。霍夫曼从身份等级制、自我认知与商业行为三个层次分析了席画的特征,认为与欧洲迥异的文化环境是造就这一特殊技法与画风的主要原因,也是其美之根源所在。诚然,以河锅晓斋为代表的众多画家绘制了大量极具特色的作品,但正如霍夫曼本人所言,对其特色与美的评判建立在与同时期欧洲画家的比较基础上。若将视域扩大至整个东亚则会发现,席画的技法并没有如此高深而独特。同样,由纪夫·利皮特(YUKIO LIPPIT)对雪舟的泼墨风景画也存在类似的解读。以霍夫曼为代表的学者之所以会对日本的文学与艺术存在“过誉”,是因为他们往往置身于国别研究与比较研究之间。

比较文学、比较艺术学研究的主要方法是将不同区域、不同文明体系、不同时代中产生的文学艺术作品进行横向比较,通过对两者或多者间共同点与差异的提取与分析,推知研究对象的特质。在比较文学研究视角下,聚焦异国情调虽难免有失偏颇,但并不为过。然而,并非所有的外国文学研究都构成比较文学研究,保罗·梵·第根在《比较文学论》中将文学研究划分为国别文学、比较文学和总体文学三大范畴。在美国,以日本文学、日本艺术为主要研究对象的学者大多在个人简介中,将自己定位为国别文学、国别艺术研究者,而非比较文学、比较艺术学者。换言之,他们的职责是发现与阐释日本文学这一本体,而非进行比较。然而与日本的文学、艺术研究者相比,美国学者则大多处于国别研究与比较研究之间,一方面以日本为唯一或主要研究对象,一方面又不可避免地掺杂着本国审美意识,即追求异国情调之美。

从根源而言,对异国情调的追求同样是让日本的文学、艺术符合西方“美之理”的本土化改造。与欧美的文学、艺术相比,日本的作品因其明显特质而往往难以直接融入西方的审美观和美学体系中,一般受众可能出现自发的排斥反应。然而,西方与东方的审美观中普遍存在对异国情调的认同、欣赏、乃至追求,即使这些异国情调明显不符合自身认知习惯。美国研究者正是利用了这一倾向,通过发掘与宣传日本文学艺术的特质,将这些异质的“不合理”要素阐释为异国情调,即合理之美,其结果是引导了审美方向,为日本文学艺术作品的传播另辟蹊径。

美式日本文化解读之所以会出现上述合理化改造倾向,原因主要有两点。第一,在尊重事实的基础上,合理化改造是价值中立的体现。不同文化群体都拥有各自的价值判断标准,在面对不符合自身价值观的文化现象时,人们一般会做出三种选择。第一种是坚持自身价值观的正确性,对异质文化进行批判、否定,将其定性为劣等、野蛮。第二种是在坚持固有价值观的前提下,本着求同存异的精神,寻找异质文化中符合自身价值观的成分,亦或通过对其进行合理化改造,探寻符合自身价值观的解读方式。第三种则是不受某一种价值观体系束缚,均等地认同不同文化特征的必要性与合理性,即所谓“你对,我亦不错”的思维方式。上述三种价值取向同时存在,第一种一般被定性为文化保守主义,第三种则是与其相反的文化多元主义,此二者构成了文化认知的两个极端。而第二种则是折中的产物,既坚持自身价值观作为判断标准,又在极大程度上受容了异质文化的价值理念。美式日本文化解读的合理化改造,其根源正是这种折衷主义的文化受容方式。所谓改造,并非针对文化现象本身,而是在解读方式中插入逻辑转译。

第二,合理化改造是引导、辅助一般大众理解日本文化的重要手段。在探索真知的同时,将自身的研究成果向一般大众普及、传播亦是学者群体的重要任务之一。与从事外国文化研究的学者不同,一般大众往往缺乏外国文化的背景知识,在认知异质文化时往往会使用固有价值观作为评判标准,进而可能出现排斥、贬低异质文化的倾向。合理化改造的意义在于将本国文化与外国文化置于同一语境之下,引导一般大众理解外国文化的合理性,在此基础上认知、欣赏其特殊性,而非固守成规地对外国文化进行盲目批判。

然而,不可否认,合理化改造毕竟经历了改造过程,在细节理解上确实存在若干偏差,甚至是匪夷所思之处。然而需要注意的事,合理化改造一般存在于人文研究领域,而非政治、经济等社会科学领域。与定性、定量分析的科学研究方法不同,人文研究探寻的是相对性的合理,而非绝对性的正误;是多元化的视角和解读方式,而非统一的标准答案。日本人穿西装是合理的,欧美人穿和服也是合理的,日本人、美国人、英国人、法国人,以固有价值体系为标准解读日本文化都是合理的。不同的价值观、不同的合理性、不同的解读方式,共同构成了文化阐释的多元性。

感谢您的阅读。下一期将发表“平安朝文学与日本民族主义”,由澳大利亚皇家墨尔本理工大学中文系博士生导师倪锦丹执笔。欢迎感兴趣的朋友们继续关注。

海外日本研究推介系列预告(拟定)

南开大学日本研究院 丁诺舟讲师

第二篇 从“了解日本”到“让世界了解日本”——美国日本研究概况

南开大学日本研究院 丁诺舟讲师

复旦大学日本研究中心 贺平教授

复旦大学日本研究中心 贺平教授

第五篇 多重方法与国际比较下的概念论证:丹尼尔·阿尔德里奇的灾难叙事

复旦大学日本研究中心 贺平教授

第六篇 以合理的名义–浅谈美式日本文化解读的本土化倾向

南开大学日本研究院 丁诺舟讲师

澳大利亚皇家墨尔本理工大学中文系 倪锦丹博士生导师

第八篇 日常莫辩,理论何为:《生成自我》的价值与启示

复旦大学日本研究中心 贺平教授

第九篇 政治民族志的经典之作:回眸《日本式选举运动》的学术史意义

复旦大学日本研究中心 贺平教授

第十篇 欧洲的日本研究

柏林自由大学(德文:Freie Universität Berlin) Verena Blechinger-Talcott教授

第十一篇 《The Anime Ecology》A Genealogy of Television, Animation, and Game Media

澳大利亚皇家墨尔本理工大学中文系 倪锦丹博士生导师

第十二篇 作为世界文学的《源氏物语》——法国的《源氏物语》翻译项目

北京日本学研究中心 张龙妹教授

第十三篇 作为世界文学的《源氏物语》——亚瑟・威利英译《源氏物语》的日语回译

北京日本学研究中心 张龙妹教授

第十四篇 寄语中国的日本研究者

柏林自由大学(德文:Freie Universität Berlin) Verena Blechinger-Talcott教授

计划每周一发布,敬请期待!

日本国际交流基金会是日本唯一一所在世界各国及地区综合性地开展国际文化交流事业的专门机构。1994年北京日本文化中心作为日本国际交流基金会的北京事务所成立。为加深中日两国相互理解,基于以上理念,本中心在中国各地举办了多种多样的活动及事业。主要活动分为文化艺术交流、日语教育、日本研究知识交流三个领域。

日本国际交流基金会是日本唯一一所在世界各国及地区综合性地开展国际文化交流事业的专门机构。1994年北京日本文化中心作为日本国际交流基金会的北京事务所成立。为加深中日两国相互理解,基于以上理念,本中心在中国各地举办了多种多样的活动及事业。主要活动分为文化艺术交流、日语教育、日本研究知识交流三个领域。

以下文章来源于阅读培文 ,作者《大岛渚与日本》

阅读培文.

社科、历史、电影、艺术、人文是“培文图书”的焦点,关注当下,紧扣时代,但又保持着“激情的疏离”。希望我们的热忱和冷静, 能为我们的时代留下一方培育文心的净土。

《大岛渚与日本》

大岛渚是日本电影史上极受争议的导演,日本电影新浪潮的重要代表。在世界范围内拥有巨大影响力,曾获得戛纳电影节最佳导演奖。

《大岛渚与日本》对大岛渚的生平身世及重要作品做了深刻、细致的介绍与论述,并很好地结合了“大岛渚与日本”这一相互指涉的主题。因导演及其作品本身所具有的话题性,作者在书写时也以此为出发点,从电影评述到创作过程,从影史纵深到学术内涵,都做了既富史论价值又具可读性的尝试。

本书得到大岛渚夫人及大岛渚工作室的大力支持,并独家提供了珍贵的私人照片,使本书大为增色。

只要想一想那些比大岛渚更早在欧美电影节获得评价、赢得知名度的“巨匠”,是多么轻易地被当作日本风格的诠释者来接纳,并被置于异国情趣和东方情调交织的坐标轴中来评价,就能马上理解这个标题。

黑泽明把武士比喻成日本的道德形象,小津安二郎提出榻榻米与茶泡饭是日本简朴庶民生活的指标。但大岛渚不会像他们那样,把理解日本的关键影像轻易传递给海外。说起来,那些看过荒诞不经的《日本春歌考》《东京战争战后秘史》的外国人,是否通过这些电影成功获得了与日本相关的、像模像样的新知识呢?

《夏之妹》虽然以冲绳为舞台,但与汗牛充栋的冲绳题材截然不同,它完全不提供任何与冲绳相关的知识和信息。《感官王国》不厌其烦地描绘男女的性事,却对表现时代背景态度消极得令人吃惊。所以,总的来讲,大岛渚的作品并没有像日本人期待的那样“正确”地诠释日本。但也不是说,他用令人舒适的叙事来诠释欧美观众期待的异国情调。他只是将摄影机对准日本人不敢直视的日本,尤其是不想让外国人知道的日本。没错,他是一位生于日本、用日语来拍电影的导演,但若是仅仅以此就认定他的作品大多是属于被称为“日本”的这个国家的,不免流于轻率。

电影制作体制窠臼,

并在每一次突破中都留下了自己的足迹。

如若吉田喜重导演另当别论的话,那么在出生于20世纪30年代初的导演中,像大岛渚这样的电影作者绝非常见。但不可否认的是,不断转型意味着大岛渚常常回到拍电影这种行为的原点。这对于毕生留在大制片厂内、认同大制片厂制作发行体制的导演来讲,应该是不可能的吧。

1955年,大岛渚成为松竹公司的副导演,正值日本电影无论从制作上还是从放映上都处于巅峰的短暂黄金期。随后,他作为被松竹公司寄予厚望的新晋导演出道。但是,经历了大制片厂制作模式的大岛渚,最终诀别了“公司的作品”而转向“作者的作品”。

他率领同道中人一起设立了独立制片公司创造社,时常与ATG合作,拍一些不受制片厂制度钳制的小成本电影。但另一方面,他又着手20世纪60年代勃兴的电视节目,以电视这种新媒体为媒介进入纪录片界。从《大东亚战争》到《传记·毛泽东》《Joy!孟加拉》,大岛渚完成了关于亚洲的纪录片谱系,其重要性不言而喻。但大岛渚的跨界并不以此为满足。由于实拍无法实现,作为穷极之策,他通过堆砌大量照片并加以剪辑、配上旁白,完成了《李润福日记》。这种手法在日后改编白土三平漫画原著的《忍者武艺帐》时得到极大发展,形成了一种既非动画又非连环画剧的独特风格。

大岛渚自年轻时起就被赶出了大公司商业电影的圈子。作为代偿,他才能在主题、手法和类型上不断挑战新的尝试。他还作为特别评论员活跃在电视上。对于近30年间大岛渚频繁在电视上露脸的现象,我想,应该把它看作大岛渚在蓄意创生一种媒体:他非常了解电视是最为政治化的影像,因此他并不拒绝电视,甚至可以说正相反,他是以电视为媒介,尝试把自己变为媒体。

展开雄辩,

展开批评。

有不少导演不写书,也不认为出版著作有多重要。大岛渚在日本电影界是个例外,他出版了二十多本著作。在这些著作中,大岛渚从自己的导演经验出发,对影像与政治、影像与历史不断发出原理性的索问。这些批评虽然不是学院派的、成体系的,但它们的意义不只是理解他的影像作品不可或缺的文献。这些批评把战后日本社会中关于电影的伦理作为主题,所以超越了简单的电影史范畴,到达了社会批评和历史批评的层面。晚年,大岛渚还把视野扩大到日常生活(比如夫妻之情等),写了不少洒脱的随笔。他甚至借自己的康复治疗这种极其个人化的话题,来表达他对人世的敏锐观察。

从既当电影人又当作家这一点来看,如若问谁是大岛渚的先行者的话,也许只有日本战争时期的伊丹万作吧。从世界来看,也只有伊朗的莫森·玛克玛尔巴夫或法国的让–吕克·戈达尔能够与之匹敌吧。我不断阅读这半世纪间他留下的论述,不得不再次吃惊于他论旨的扎实、主题的宽广,还有遣词造句中流露出的呕心沥血。

大岛渚说过:败者无影像。正是因为人们想看到更为自由的人,所以才看外国电影。如若玉音放送时有人拍下昭和天皇的影像,并在电视上进行直播的话,日本战败的意义将会大有不同吧。大岛渚凭直觉说出的这个警句,并不只是阐释自己的影像作品。对探求影像与政治关系的人来讲,这句话即使在今天仍有很大的启示意义。我们回想一下自1980年以来日本电影评论弥漫的颓废吧:当时大家坚信,电影就像纯粹的文本一般,创造电影的只有经典电影——这种信仰在日本电影评论界像传染病一样蔓延开来。那时,从一开始就被评论抵制的正是大岛渚,他所呼吁的“作为运动的电影”是逆时代之流而上的不幸插曲。仅凭这一点,就足以被我们铭记。

中文版序言

第一章 逆日本而行,变成日本

第二章 宴会与角色分配

第三章 异形的演员们

第四章 赛歌、歌

第五章 单独的歌者

第六章 摄人心魄的美少年

第七章 何谓早期

第八章 太阳的帝国

第九章 原初的死者

第十章 不创作,不能活

第十一章 作为卑贱体的俘虏

第十二章 作为他者的朝鲜

第十三章 把辣椒煮干

第十四章 朝鲜人 R 氏

第十五章 交换与重复

第十六章 不施虐,非人生

第十七章 凝视性爱的女性们

第十八章 阿筱、阿定、阿石

第十九章 关于事后性

第二十章 日本电影中的大岛渚

第二十一章 轴心之影

第二十二章 与大岛渚同时代

大岛渚年表简表

大岛渚影像作品年表

后记

译后记 重识大岛渚

大岛渚用电影揭开一个不为人知的隐秘日本

四方田犬彦用这本书重塑一个真实的大岛渚

日本国际交流基金会是日本唯一一所在世界各国及地区综合性地开展国际文化交流事业的专门机构。1994年北京日本文化中心作为日本国际交流基金会的北京事务所成立。为加深中日两国相互理解,基于以上理念,本中心在中国各地举办了多种多样的活动及事业。主要活动分为文化艺术交流、日语教育、日本研究知识交流三个领域。

日本国际交流基金会是日本唯一一所在世界各国及地区综合性地开展国际文化交流事业的专门机构。1994年北京日本文化中心作为日本国际交流基金会的北京事务所成立。为加深中日两国相互理解,基于以上理念,本中心在中国各地举办了多种多样的活动及事业。主要活动分为文化艺术交流、日语教育、日本研究知识交流三个领域。