#访日学者新书发布支菲娜译《大岛渚与日本》(四方田犬彦著)#…

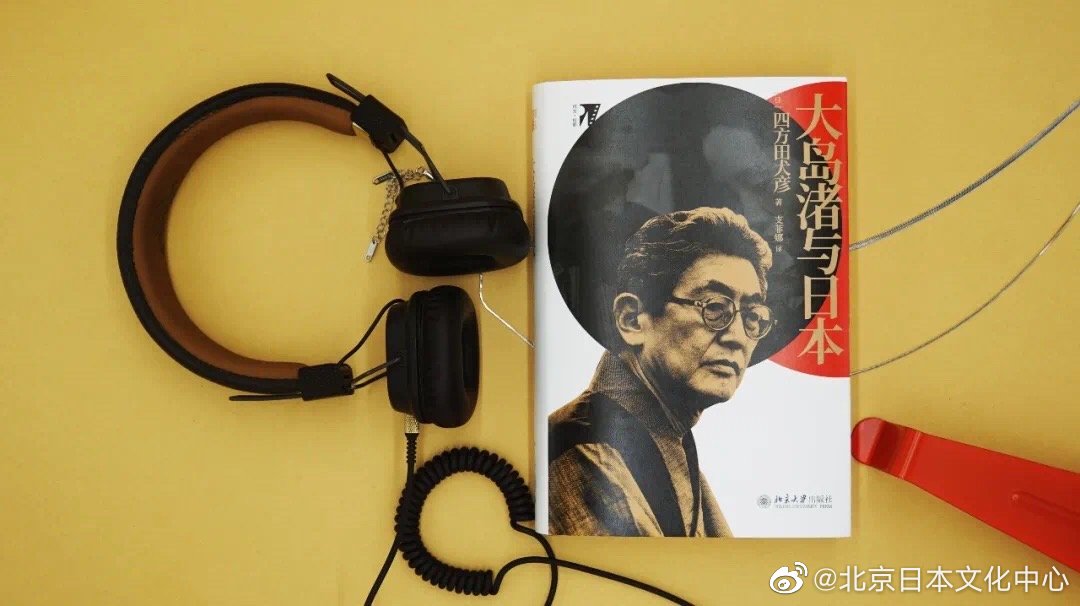

#访日学者新书发布 支菲娜 译《大岛渚与日本》(四方田犬彦 著)# 2009年度日本国际交流基金会访日学者支菲娜女士(中国艺术研究院 研究员)的译著《大岛渚与日本》(【日】四方田犬彦 著),日前已由北京大学出版社出版发行,在此和大家分享→![]() 访日学者新书发布 支菲娜 译《大岛渚与日本》(四方田犬彦 著)

访日学者新书发布 支菲娜 译《大岛渚与日本》(四方田犬彦 著)

编者按:日本著名导演大岛渚曾于1992年作为日本国际交流会的特聘专家,受基金会的邀请和委托,前往英国和法国进行有关日本电影的演讲。

#访日学者新书发布 支菲娜 译《大岛渚与日本》(四方田犬彦 著)# 2009年度日本国际交流基金会访日学者支菲娜女士(中国艺术研究院 研究员)的译著《大岛渚与日本》(【日】四方田犬彦 著),日前已由北京大学出版社出版发行,在此和大家分享→![]() 访日学者新书发布 支菲娜 译《大岛渚与日本》(四方田犬彦 著)

访日学者新书发布 支菲娜 译《大岛渚与日本》(四方田犬彦 著)

编者按:日本著名导演大岛渚曾于1992年作为日本国际交流会的特聘专家,受基金会的邀请和委托,前往英国和法国进行有关日本电影的演讲。

*扫描或长按识别文末二维码可阅读本文的繁体字版文本。

我们推出“日本研究之窗”系列讲座以来,受到广大读者的欢迎,为了让更多的读者受益,我们将分八期,每周四重播日本文学系列一,希望大家喜欢。

第六讲:芥川龙之介文学的魅力

北京日本学研究中心 秦刚

非常荣幸能参与讲授“日本文学系列讲座”,我是北京外国语大学日本学研究中心的秦刚。我担任的这一讲的主题是“芥川龙之介文学的魅力”。

芥川龙之介是日本近代文学史上的著名作家,不仅在日本家喻户晓,在国际上也有极高的知名度。对于今天的中国读者来说,阅读芥川文学的魅力究竟在哪里?我重点从三个方面讲述一下心得体会。

首先,芥川龙之介是代表一个时代的作家,他的文学代表了一个时代的文化成果。

芥川龙之介出生于明治25年即1892年,死于昭和2年即1927年,终年35岁。他成人前的20年,正好是明治后期的20年,这期间日本先后在甲午战争和日俄战争中获胜,跻身于近代国家的行列。他20岁时的1912年7月,年号改元为大正,所以芥川龙之介的创作人生基本上属于大正时期。他在改元昭和的7个月后服毒自尽,被文学史家视为宣告“大正文学终结”的历史事件。因此,芥川龙之介是日本大正时期文学的代表者。

大正时期的社会文化,以“大正教养主义”、“大正民主主义”的盛行为特点,言论开放、思想活跃,都市文化与大众文化全面兴起,日本文学迎来一段黄金时期。这种文化空气的形成,尤其和出版媒体的空前繁荣相辅相成、密不可分。这一时期有大量的文艺刊物创办问世,芥川龙之介在大学时代就发表小说,并随即步入文坛,就得益于文艺期刊的全面崛起。他和东京帝国大学的文学同人共同创办了第三次、第四次《新思潮》,成名后被称作“新思潮派”,其文学起步就是以同人杂志为平台的。大学毕业后,他在海军机关学校担任过两年的英文教官,同时在最重要的综合刊物《中央公论》上接连发表小说。之后辞去教职,成为大阪每日新闻社的签约社员,转身为职业作家。在日本,作家通过写作能获得稳定的收入,就是从这一时期开始的。

《大阪每日新闻》在芥川龙之介1919年入社时的发行量为50多万部,而8年后在他离世之年,发行量已增长到130多万部。销量大幅上升的报纸和不断涌现的各类刊物,为这位大正文坛的明星作家提供了展示文学才能的舞台。例如,他为1918年创刊的童话杂志《赤鸟》创作的《蜘蛛之丝》等多篇童话,在1919年创刊的《改造》上发表的《将军》、《河童》等小说,都成为他的代表作品。芥川的同窗、作家菊池宽于1923年创办的期刊《文艺春秋》,也成为他发表创作、连载评论的重要阵地。芥川龙之介故去数年之后,《文艺春秋》还创设了芥川奖。

出版媒体的发展,文艺创作机制的成熟,文学读者群体的形成,为优秀作家的出现提供了充足的外部条件。也可以说,是时代打造了芥川龙之介,他的创作正是“大正教养主义”时代的文化成果,他的作品也必然成为表达和记录这个时代的文本。在类型多样的芥川龙之介的创作中,“历史小说”是一个主要的类别,既有《罗生门》为代表的以平安时期为故事背景的小说,也有集中再现江户时期或明治时期的历史人物、历史片段的作品群。然而,即便是这类“历史小说”,其本质是关于历史的一种文学方式的话语叙述,这些文学话语是在大正时期的文化语境中生成出来的,它们所参与建构的其实仍然是大正时期的历史文化。

第二个方面,我想强调的是,芥川龙之介的文学是以汇通东西的艺术修养为基础的现代性文学。芥川龙之介深晓西方文艺,是一位具有高超的文艺鉴赏力和世界性的文学眼界的作家。

他从小学二年级开始学习英语,读中学时英语和汉文成绩在同年级中无人可敌,进入第一高等学校后,继续学习英语的同时还系统学习过德语,自修过法语,在青年时期就用原文阅读了大量的西方文艺经典。就读东京帝国大学时他选择攻读的是英国文学科,完成的毕业论文是《威廉·莫里斯研究》。从小学到大学,出生于东京的芥川龙之介走过的是明治末期西化教育体制所铺就的一条知识精英的培养之路。

在他死后留下的遗作《某傻子的一生》里,开篇处他回顾了就读“一高”时,在东京日本桥的丸善书店翻阅西文图书的情景:“那是一家书店的二层,二十岁的他攀到书架边的梯子上正在搜寻新书。莫泊桑、波德莱尔、斯特林堡、易卜生、萧伯纳、托尔斯泰……/不觉间已是日暮时分,但他还在专注地读着书脊上的文字。那里并排摆放的与其说是书,不如说就是世纪末本身。尼采、魏尔伦、龚古尔兄弟、陀思妥耶夫斯基、豪普特曼、福楼拜……”这个场景里罗列出的一长串的西方文学家、思想家的名单,最直观地体现出他20岁时对世界文学的广泛涉猎。成为作家之后,对西方文学的借鉴和汲取在他的作品创作中更是随处可见。

比如他的名作《竹林中》的故事素材,虽然主要来自于《今昔物语集》,但经过学者的细致研究,发现这篇作品的构思,有可能借鉴了法国13世纪传奇《蓬蒂厄伯爵的女儿》,英国诗人罗伯特·勃朗宁的长诗《指环与书》,以及美国作家安布罗斯·比尔斯的恐怖小说《月夜黄泉路》等来自于不同国家不同时代的作品元素。因为芥川龙之介擅长在东西方两大文化体系中得心应手地撷取滋养,所以比较文学视角的研究一直是芥川文学研究的一个重要部分。

芥川龙之介对西方文化的阅读和吸纳可以说是全方位的,他对自己的定位并非“小说家”,甚至也不限于“作家”或者“文学家”,他真正的志向是“艺术家”,因此提出过“艺术至上”的文学主张。而且对文学之外的西方戏剧、美术、音乐、宗教、哲学等,都有广泛的兴趣。在他的创作中,“东方与西方”是一个一以贯之的文学主题。比如,被分类为“切支丹物”的日本天主教题材作品《奉教人之死》、《诸神的微笑》等,还有“明治物”即以明治开化时期为时代背景的小说《开化的杀人》、《舞会》等等,再现的就是东西方文明的相遇和交汇的历史现场,有的作品探究了超越东西的终极价值的追求,有的作品揭示了东西文化碰撞下的分裂与矛盾。他在绝笔之作《西方之人》中,将耶稣作为西方精神、现代精神的化身,并将自我的人生投射在耶稣身上,这是他的毕生文学的终极之作。“东方与西方”的主题,归根结蒂其实就是关于何为现代性的追问。

在东西方文化遗存中广收博采,行走于时代文化的峰巅,这样的现代意识及文学实践,正是他的作品能够跻身20世纪世界文学经典行列的一个重要原因。

第三个方面,我想列举的就是这位日本作家与中国之间的深厚缘分。受益于成长在养父家的家风的影响,芥川龙之介自幼嗜好阅读,其中最吸引他的就是《水浒传》、《三国演义》等中国古典小说的日译本,他曾将《西游记》列为儿时第一爱读之书。中学时他开始时时品读《唐诗选》,徜徉于中国古典诗文的世界,甚至一度有过成为汉学家的梦想,大学期间他听过汉学家盐谷温讲授元曲《西厢记》的课程。在大正时期的青年作家里,芥川龙之介是公认的汉学修养最高的一人。自然,在他的创作中有很多取材自中国古典文学作品,例如《黄粱梦》、《杜子春》、《尾生之信》、《秋山图》等等。此外,也有《南京的基督》、《湖南的扇子》、《马脚》等以现代中国为故事空间的作品,其中一部分小说的素材,来自于芥川龙之介1921年春夏间的访华经历。

1921年3月底至7月中旬,芥川龙之介受大阪每日新闻社的派遣,以中国观察员的身份访问中国,在3个多月的时间里走访了上海、南京、长沙、北京等10多个城市,这是他生前仅有的一次海外之行。回国后执笔完成的游记先在《大阪每日新闻》上连载之后,于1925年结集出版成《中国游记》。这部《中国游记》近年来在中日两国都受到了越来越多的关注。去年年末,日本NHK电视台播放了使用8K超高清影像拍摄的电视剧《异乡人 上海的芥川龙之介》,受到中日影迷的热议。而对《中国游记》的全面解读,对芥川龙之介访华的重新评价,正是进入全球化时代后,在中日学者的共同努力下焕然一新、成果丰硕的一个领域。芥川龙之介当年观察中国的“他者之眼”,为中日双方留存下回顾历史、反观自我的“镜中之像”。

以上,我从三个方面概述了芥川龙之介文学的特点和魅力。

芥川龙之介的文学与知性所代表的大正时代,正好已经过去了一个世纪。在他短暂人生的后半程,还经历了第一次世界大战、西班牙流感爆发和1923年的关东大地震等一系列历史性的重大事件。其中,1918年爆发的西班牙流感在日本夺去了大约40万人的生命,新婚不久的芥川龙之介曾先后两次感染西班牙流感,而且症状十分严重,他甚至已经写好了辞世俳句。所幸两次患病都最终治愈,但是他的生父新原敏三却因染上西班牙流感而病故。

目前国内出版的芥川作品的各种译本可谓数不胜数,山东文艺出版社还出版了中文版的《芥川龙之介全集》,芥川龙之介是目前唯一的全部作品可以通过中文阅读的日本经典作家。通过对作品完整、系统的阅读,不仅能够全面领略他的小说创作的艺术成就,还可以进一步了解他所身处的时代,从百年前的日本和今天的日本,百年前的世界与今天的世界之间,体会和观察到历史的循环、变化与关联。

以上就是这一讲的内容,感谢你的收听。

感谢收听。下期将发表“竹内好与日本的“中国文学研究会””,由复旦大学日本研究中心的徐静波教授播讲。欢迎感兴趣的朋友们注意收听。

日本研究之窗 —— 系列讲座(文学)

题目及主讲人

王凯 南开大学外国语学院

张龙妹 北京日本学研究中心

张龙妹 北京日本学研究中心

韦立新 广东外语外贸大学东亚文化研究中心

周以量 首都师范大学文学院

第六讲 “芥川龍之介文学的魅力”

秦刚 北京日本学研究中心

第七讲 “竹内好与日本的“中国文学研究会”

徐静波 复旦大学日本研究中心

第八讲 “加藤周一与日本战后文学批评”

翁家慧 北京大学外国语学院

计划每周四发布,敬请期待!

阅读繁体版↓

日本国际交流基金会是日本唯一一所在世界各国及地区综合性地开展国际文化交流事业的专门机构。1994年北京日本文化中心作为日本国际交流基金会的北京事务所成立。为加深中日两国相互理解,基于以上理念,本中心在中国各地举办了多种多样的活动及事业。主要活动分为文化艺术交流、日语教育、日本研究知识交流三个领域。

日本国际交流基金会是日本唯一一所在世界各国及地区综合性地开展国际文化交流事业的专门机构。1994年北京日本文化中心作为日本国际交流基金会的北京事务所成立。为加深中日两国相互理解,基于以上理念,本中心在中国各地举办了多种多样的活动及事业。主要活动分为文化艺术交流、日语教育、日本研究知识交流三个领域。

#(重播)日本研究之窗 —— 系列讲座(文学) 第六讲:芥川龙之介文学的魅力# 我们推出“日本研究之窗”系列讲座以来,受到广大读者的欢迎,为了让更多的读者受益,我们将分八期,每周四重播日本文学系列一,希望大家喜欢。【第六讲:芥川龙之介文学的魅力 北京日本学研究中心 秦刚】→![]() (重播)日本研究之窗 —— 系列讲座(文学) 第六讲:芥川龙之介文学的魅力

(重播)日本研究之窗 —— 系列讲座(文学) 第六讲:芥川龙之介文学的魅力

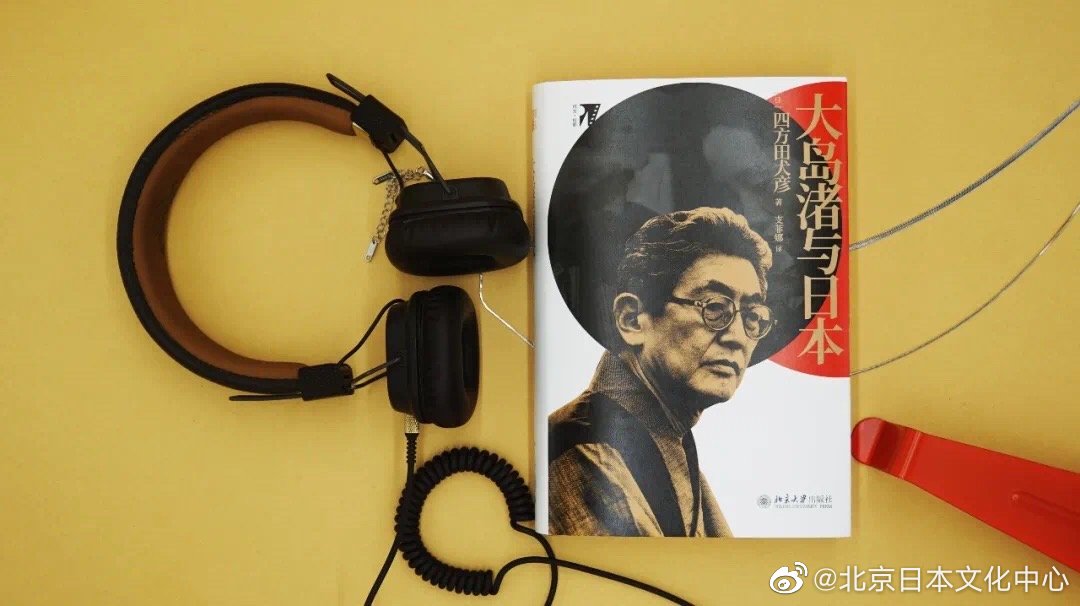

#讲出你们的故事!日企工作小伙伴趣闻征稿大赛开始啦!# 皆様の貴重な経験談を募集します!

「将来日本で働いてみたいなぁ」「日系企業で仕事をしてみたいなぁ」と考える後輩への応援メッセージとなるエピソードを募集します。日本社会で働いて感じたこと、日本人と働いて思ったこと、出逢った人、出来事、経験など文章にしてみませんか→![]() 讲出你们的故事!日企工作小伙伴趣闻征稿大赛开始啦!

讲出你们的故事!日企工作小伙伴趣闻征稿大赛开始啦!

1. 応募条件

日本国际交流基金会是日本唯一一所在世界各国及地区综合性地开展国际文化交流事业的专门机构。1994年北京日本文化中心作为日本国际交流基金会的北京事务所成立。为加深中日两国相互理解,基于以上理念,本中心在中国各地举办了多种多样的活动及事业。主要活动分为文化艺术交流、日语教育、日本研究知识交流三个领域。

日本国际交流基金会是日本唯一一所在世界各国及地区综合性地开展国际文化交流事业的专门机构。1994年北京日本文化中心作为日本国际交流基金会的北京事务所成立。为加深中日两国相互理解,基于以上理念,本中心在中国各地举办了多种多样的活动及事业。主要活动分为文化艺术交流、日语教育、日本研究知识交流三个领域。

#海外日本研究介绍系列 第五篇:多重方法与国际比较下的概念论证:丹尼尔·阿尔德里奇的灾难叙事# 本中心特此为您推出由中外学者撰写的海外日本研究概况以及日本以外的日本研究者的著作书评,以期促进中国学者与日本以外的日本研究者之间的学术交流。【第五篇:多重方法与国际比较下的概念论证:丹尼尔·阿尔德里奇的灾难叙事 复旦大学日本研究中心教授 贺平】→![]() 海外日本研究介绍系列 第五篇:多重方法与国际比较下的概念论证:丹尼尔·阿尔德里奇的灾难叙事

海外日本研究介绍系列 第五篇:多重方法与国际比较下的概念论证:丹尼尔·阿尔德里奇的灾难叙事

复旦大学日本研究中心教授

贺平

作者介绍:

贺平:国际政治博士,复旦大学国际问题研究院日本研究中心教授、国际关系与公共事务学院外交学系兼职研究员。主要研究领域为国际政治经济学,关注贸易政治学、东亚区域合作、国际日本研究,著有《区域公共产品与日本的东亚功能性合作:冷战后的实践与启示》(上海人民出版社,2019年)、《贸易与国际关系》(上海人民出版社,2018年)等,译有《日本史》(东方出版中心,2017年)、《高速增长》(香港中和出版社有限公司,2016年)等。

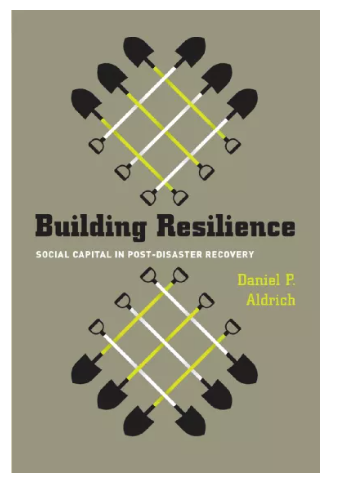

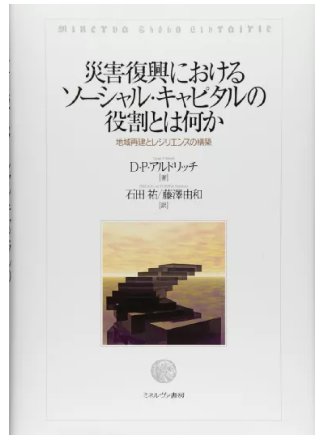

内容提要:美国学者丹尼尔·阿尔德里奇的系列研究是近年来国际日本研究学界在“灾难叙事”中的优秀作品。本文以《构筑韧性》与《黑潮》这两部作者最具代表性的著作为例,介绍和评述其研究方法的得失启示。两书综合运用定性和定量的多种研究方法,在多重比较下对1923年的东京大地震、1995年的阪神大地震、2011年的3.11东日本大地震做了深入的案例研究,较为有力地论证了社会资本、社会网络、韧性等要素在减少灾害损失、加速灾后恢复中的重要作用。

在日本研究中,“灾难叙事”是一个极为特殊的议题,具有强烈的现实关怀,涉及多个学科领域。近年来,美国学者丹尼尔·阿尔德里奇(Daniel P. Aldrich)成为这一领域研究的代表性学者之一。阿尔德里奇现为美国东北大学社会科学和人文学院的政治学教授,2005年在哈佛大学获得博士学位。在2008年至2019年的短短11年时间中,他相继出版了五部著作,除了2014年的《亚洲灾难中的韧性与恢复:社群联系、市场机制和治理》与2015年的《灾后的健康、韧性与可持续社群》为合著之外(注释1),其余三部皆为独著。2008年的《选址纷争:日本与西方的设施争端与市民社会》、2012年的《构筑韧性:灾后恢复的社会资本》、2019年的《黑潮:联系和治理如何塑造3.11之后日本的灾后恢复》出版后,均在第一时间由密涅瓦书房、世界思想社等日本知名出版社推出日译版,《构筑韧性》还有中文繁体字译本。(注释2)2014年和2020年,《构筑韧性》与《黑潮》两书分别获得日本NPO学会的优秀奖和评选委员会特别奖,颇受业内的高度评价。

从这些著作的标题可以看出,灾后恢复和重建始终是阿尔德里奇研究的焦点,而市民社会、社会资本、韧性、治理等关键词则一脉相承,贯穿于各部著作。本文拟从国际日本研究的角度,选取《构筑韧性》与《黑潮》这两部作者最具代表性的著作作一分析,侧重其方法论意义。(注释3)

在皮埃尔·布尔迪厄(Pierre Bourdieu)、詹姆斯·科尔曼(James S. Coleman)、罗伯特·帕特南(Robert D. Putnam)、弗朗西斯·福山(Francis Fukuyama)等诸多学者的努力下,社会资本的概念在学术界已众人皆知。因此,就核心概念本身而言,两书或许并无太多新异之处,关键在于如何阐释这一概念,对其进行言之有据的事实论证。在这点上,《构筑韧性》做得颇为成功,而《黑潮》则提供了更多侧面的启示。

一、《构筑韧性》的方法论启示

《构筑韧性》的立论十分简单,一言以蔽之,其基本观点是:地区共同体的社会资本对于灾难应对和灾后复兴的速度和进程产生重要影响。从正面的角度来说,较高水平的社会资本有助于加速灾后恢复,并协助幸存者开展协作,以更有效的方式着手灾后重建。

整体而言,全书在概念构建、论证过程中主要表现出以下三个方面的特点。

第一,强化多个层次的比较研究。阿尔德里奇分析了四场重大灾难及其对应的灾后重建:1923年的东京大地震(日本东京市)、1995年的阪神大地震(日本神户市)、2004年的印度洋海啸(印度泰米尔纳德邦)、2005年的卡特里娜飓风(美国新奥尔良市)。其中,日本的两个案例着重灾后中长期的变化,印度和美国的另两个案例则侧重中短期的灾后恢复。

这一比较不仅包括不同时间段、国别、灾难类型间的比较,更重要的还涉及案例内部不同地区间的比较。这是因为,即便是在同一个国别案例中,特定地区之间也不乏显著的差异。例如,在阪神大地震的案例中,真野与御蔵两个地区的表现就颇为不同。(注释4)尽管两者均位于神户市长田区市中心的商住混合区,人口等各方面基础条件较类似,但在灾后自救中的表现却判若云泥。真野的居民由于在反污染运动、社会发展计划等市民参与活动中已有长期的实践,因此自发组织的消防队反应迅速,成功地扑灭了地震引起的火灾,而在御藏等邻近地区,苦于缺乏日常协作,只能眼睁睁地看着大火将家园付之一炬。(注释5)

从写作实践而言,现实与历史的比较、不同国别和国别内部的比较,都增加了概念适用的难度,但反过来也使全书对于社会资本重要性的论证显得更为立体和丰满。

第二,在定量和定性方法结合下,创造性展示量化分析的技巧。作者在书中综合运用了多种方法,除了常规的问卷、访谈之外,还涉及过程追踪、时间序列、最大似然横截面模型(cross-sectional maximum likelihood model)、倾向分数配对(propensity score matching)等。

强调社会资本在灾后重建甚至是广义社会发展进程中的重要意义,这一判断本身或许并不新奇,也较少争议,关键在于得出这一结论的推导过程和技术路径。从技术上而言,如何测定社会资本,又如何呈现社会资本与重建进程之间的事实关系是该书面临的重大挑战,也恰恰是其最大的学术贡献,而上述方法的综合运用正是服务于这一目的。

在既有研究的基础上,阿尔德里奇在书中将“社会资本”定义为“通过聚合型(bonding)、桥接型(bridging)和联结型(linking)社会网络获取的资源,以及通过这些联系所传递的规范和信息”。(注释6)“聚合型社会资本”主要体现在社群成员之间,如邻里和亲属,这些成员原本就具有一定的同质性;“桥接型社会资本”超越族群、人种、宗教等因素的分裂和区隔,将不同集团或网络的成员联系在一起,顾名思义起到了“桥梁”或“嫁接”的作用;与前两者相对水平的联系不同,“联结型社会资本”则发生在社会权力阶层相距较远的主体之间,具有更大的垂直型,如本地社群从上一级政府代表、境外非政府组织等处获得资源和信息。(注释7)

“韧性”出现在该书标题中,是其另一个核心关键词,与上述对“社会资本”的阐释相对应。根据阿尔德里奇的界定,“韧性是居民所在地(neighborhood)经受灾难等危机、通过协作努力和合作活动参与有效恢复和高效恢复的一种能力”。(注释8)在阿尔德里奇的笔下,灾后韧性包括五个方面:个人与家庭的社会心理福祉;组织和机构的重建;服务和生产的经济性和商业性重启;重建基础设施体系的完整性;公共安全与政府的正常运作。在该书中,阿尔德里奇将韧性聚焦于社区层面而非个人层面,强调危机之后邻里、辖区、区域参与积极的、以网络连接的适应过程。而在具体操作中,他将人口恢复数据作为衡量灾后韧性的主要依据。

对社会资本的批评通常指摘其概念模糊,缺乏清晰的因果作用机制。为此,阿尔德里奇指出,社会资本之所以有助于克服集体行动的难题、避免公地悲剧或囚徒困境,是由于以下三种机制及其在灾后恢复中的特殊应用:其一,社会资本在网络成员之间建立关于“服从”和“参与”的新规范,从而加强网络成员的“发声”(voice),降低其“退出”(exit)的可能;其二,社会资本为集体内部的各个个体提供信息和知识,对网络中其他成员施加约束,由此在灾后起到“非正式保险”和相互援助的作用;其三,社会资本在网络成员间创造信任感,从而有助于克服那些阻挠恢复和重建的集体行动难题。(注释9)在书中,社会资本与社会网络基本等价,被交替使用。

阿尔德里奇考察了六个解释灾后恢复速度的变量:治理质量、外来援助、损害程度、人口密度、人口与经济社会状况、社会资本。其基本观点是,相比经济社会状况、人口密度、损害程度、外来援助等通常被提及的因素,高水平的社会资本扮演起了灾后恢复“核心引擎”的角色。换言之,拥有较强社会网络的幸存者将经历更快的灾后恢复,得到更多所需的信息、工具和援助。(注释10)

阿尔德里奇多次强调,社会资本的表现并不是千篇一律的,普特曼笔下意大利的社会资本,恐怕很难套用到印度的身上,反之亦然。因此,四个案例中尽管社会资本均为自变量,灾后重建或曰“灾后韧性”均为因变量,但测算社会资本的指标却各有不同。阿尔德里奇充分考虑了各个案例的社会文化特殊性,同时根据数据的可得性,利用多种指标测算社会资本的高低,并分析其对因变量的影响。在1923年东京大地震的案例中,他选取了东京警视厅39个辖区的市政选举投票率和每年的政治游行数量作为判断社会资本高低的指标。在1995年阪神大地震的案例中,选取神户市九个行政区的人均非赢利组织的数量来衡量社会资本。在2004年印度洋海啸的案例中,阿尔德里奇分析了泰米尔纳德邦内六个村庄的社会资本,测算了60个村庄得到灾后援助的速度。在此基础上,对1600名海啸幸存者做了问卷调查,发现参与红白喜事等当地仪式较为积极的个体往往能够得到来自政府和非政府部门的更多援助。在2005年卡特里娜飓风的案例中,投票率被设为考察社会资本的指标,同时,美国联邦紧急事务管理署(FEMA)安置拖车屋和移动式房屋的地点和数量被作为灾后恢复的指标。结果显示,由于“邻避作用”,在政治事务中较为积极的地区反而是接收拖车临时安放较少的地区。

通过对上述四个案例的缜密分析,全书的结论变得水到渠成,也较能服众:较多的社会资本能够通过协同和合作,提高从危机和灾难中恢复的效率和效能。(注释11)

第三,注重对核心概念的多角度剖析。阿尔德里奇强调,社会资本是一把双刃剑,不但可以作为一种良性的公共产品(public good),也有可能变身为恶性的公共产品或曰公害(public bad)。换言之,社会资本的“正外部性”与“负外部性”并存。这一判断,既反映了将社会资本作为公共产品的研究在学界发展变化的新趋势,也为解释特殊历史现象提供了简洁的概念辨析。

在这个意义上,如果说神户的案例是正面案例,充分展示了社会资本的正向作用,美国的案例则是负面案例,而东京和印度的案例相应地体现出混合案例的特征。吾之蜜糖、彼之砒霜,社会资本亦不例外。在印度的案例中,贱民等低种姓、妇孺、孤孀等弱势群体在灾后恢复过程中处于边缘化甚至受排斥的地位。对于熟悉日本历史的读者而言,也大多对东京大地震之后在日朝鲜人遭受虐杀的史实有所耳闻。在特定背景下,日本人社群中较高水平的社会资本,对于在日朝鲜人等其他族群而言,恰恰表现为一种具有排他性的“恶性的公共产品”。

尽管日本的案例占据了四个案例中的一半,但《构筑韧性》并不是纯粹意义上的“日本研究”。也正因如此,对于该书的书评不仅出现在日本研究与区域研究相关的学术期刊上,社会学、政治学、公共管理等专业类期刊也刊登了大量推介和评述。在日文学界,或许是由于救灾减灾、灾后重建问题在日本社会的重要性,同时也得益于日译本的快速问世,对《构筑韧性》一书亦有较多关注。除了小松理佐子、王文洁等学者的书评之外,相关研究的引用率颇为可观,且大多从正面的角度引述其基本观点。(注释12)大体而言,这些引述主要集中在两个角度,一是对社会资本、韧性等书中核心概念的借用和进一步阐发;二是通过自身的调查,补充或修正书中提到的例证材料和论证过程。限于篇幅,在此不做过多展开。

二、《黑潮》:单一案例中的比较研究

2012年成书的《构筑韧性》没有来得及将2011年的3.11东日本大地震纳入案例,2019年问世的《黑潮》则聚焦后者,开展了十分深入的研究。《构筑韧性》全书232页,但除去注释、附录和参考文献等,正文部分仅有166页。因此,四个案例的分析都相当简洁,并无细节的铺陈,而是通过精要的数据分析,一针见血地呈现论证和结果。这一篇幅上的遗憾在《黑潮》中得到了一定程度的弥补。全书的正文尽管也只有194页,但由于仅有单一案例,在阐释的广度和深度上大大加强,在资料方面,也更加游刃有余。除了综合研究开发机构(NIRA)发布的“东日本大地震恢复和重建指数”(東日本大震災復旧・復興インデックス)等既有数据之外,阿尔德里奇还通过问卷、访谈等获得了诸多第一手数据。

任何一个在Youtube等网站上看过现场视频的读者恐怕都会同意,在地震过后和海啸来临之前转瞬即逝的时间窗口中,是否有旁人施以援手,相互提醒或彼此协助撤至高地,将会是生死之别的不同景象。如何对其进行概念提炼和学理归纳?这正是阿尔德里奇所做的。他希望辨析,为何不同地区在东日本大地震中的状况迥异,无论是死亡率还是灾后恢复程度都大相径庭。为此,他聚焦“网络”与“治理”两个关键词,其基本的结论是,拥有更强网络和更好治理的个人和社群既能提高在灾难中的生存率,也能加速灾后恢复。(注释13)在这里,“网络”被定义为人与人之间的联系,与前述的社会资本基本等同。阿尔德里奇始终强调,个人和地方从悲剧和苦难中恢复元气“并不是通过财富、政府援助或自上而下的领导,而是通过他们的邻里、联系与社会网络”。(注释14)邻里之间的横向联系“比人口状况、防波堤的基础设施、海啸高度等一般被认为决定死亡率的因素更为重要”。(注释15)

鉴于3.11东日本大地震包含地震、海啸、核事故三重灾难,这一案例内部事实上也存在着巨大的比较空间。同时,阿尔德里奇将全书的分析分为从小到大的五个层次:个人、地方(市町村)、区域(县)、国家、国际。每一个层次内部都有着更为微观的比较,并将其与社会资本这一核心概念挂钩。例如,在市町村等地方层次,阿尔德里奇将犯罪率作为衡量聚合型社会资本和社会信任度高低的指标。其结论是,相比犯罪率仅为0.15‰的地方,犯罪率为1-2‰的地方在这场灾难中的死亡率超过30倍。(注释16)而在区域层次,那些与国会议员和县议员以及政治家保持人脉联系的地区,其灾后恢复速度远远高于没有这一类政治资源的地区。从现实来看,得益于较高的社会联系和治理水平,宫城县比福岛县和岩手县恢复得明显更快。换言之,是否在中央政府“朝中有人”,是否与非政府组织、国际援助组织等外部行为体“广结外缘”,是成为衡量这一纵向社会联系和治理水平的重要指标。

相比由上至下、高度集中、整齐划一的路径,阿尔德里奇显然更青睐由下至上、灵活分散、因地制宜的路径,认为后者更有助于积累社会资本,建立起有效的社会网络。为此,他在书后的政策建议中强调,要强化公私协作,遵循基于共识和公平的规划方式,构建更为紧密的社会联系和善治。

《构筑韧性》和《黑潮》相继出版后,不少学者颇受启发。无论是对社会资本、灾难治理的研究,还是将两者结合起来的分析,在日文学界都为数众多。以山内直人、川胁康生等学者为代表,涌现了诸多作品。(注释17)例如,哈佛大学公共卫生研究院河内一郎对1995年芝加哥热浪和3.11东日本大地震(基于日本老年学评价研究)做了对比梳理,探讨了这两个案例中社会资本与灾后恢复的关系。(注释18)川胁康生利用3.11东日本大地震后东北三县的问卷调查,从“共助”的角度,探讨了“受援”和“支援”的相互关系,及其形成的社会资本对灾后恢复的影响,特别分析了邻里交往与受灾程度和灾后恢复程度之间的关系。(注释19)渡边聪从“环境复兴”的视角,探究了岩手县的灾后恢复和社会资本。(注释20)岩垣穂大等学者从社会资本和精神健康的角度,开展了对福岛核电事故后老年人和育儿母亲的调查分析。(注释21)薛欣怡则聚焦个人层次,对老年人在灾后恢复过程中的社会资本做了颇为深入的文献梳理。(注释22)这些研究都进一步印证了阿尔德里奇的研究结论,并与之形成了互补。

三、过犹不及:对概念论证的再思考

在对社会资本的研究中,跨学科的特征、不同的侧重点或变量差异及其导致的相互批评早已成为某种常态。(注释23)因此,相当一部分书评对《构筑韧性》的批评仍不可避免地聚焦到对社会资本和韧性这两个关键词的概念界定和论证方法上,认为其测算指标的统一性和连贯性有待提高。(注释24)2013年3月,《公共政策中的风险、危害与危机》(Risk, Hazards & Crisis in Public Policy)杂志出版了评论该书的专刊。六位学者做了专题评论。有学者强调中央政府等“基层以上”(supra-local)行为体的作用,认为“从下而上”与“从上而下”的路径并行不悖,应彼此结合。(注释25)有学者呼唤根据统一的变量指标,对不同灾难案例做更为系统的比较。(注释26)有学者指出,在部分案例中,与其说存在社会资本的负面外溢效应,毋宁说是社会资本“缺位”了。(注释27)对此,阿尔德里奇本人也做了集中回应。(注释28)

此外,不少评论批评认为,书中对社会资本的描述时有泛化,且有将其作用刻意拔高或过分突出之嫌。(注释29)也有学者质疑,所谓的“社会资本”从何而来,是否完全独立于作者极力弱化的“经济社会状况”?(注释30)罗宾•勒布朗(Robin M. LeBlanc)则指出,书中所测算的“社会资本”事实上可视为“政治资本”,尽管两者确实存在联系,但并不能等量齐观。(注释31)

可以说,《构筑韧性》所蕴含的潜在缺陷在《黑潮》中被进一步放大了。两书的结论是高度一致的,都意在强调社会资本的重要性,但在行文中却存在着不小的差异,主要体现在以下三个方面。

首先,从方法论的角度而言,《构筑韧性》侧重于不乏争议但相对严格的量化研究,与之不同,阿尔德里奇在《黑潮》中似乎注意到了过于强调方法论所带来的弊端,有意降低其存在感,将大部分图表都移至正文之后的附录中。(注释32)因此,《黑潮》尽管也不乏与《构筑韧性》类似的方法运用和量化分析,但整体上又回到了用事例片段阐释概念和推导论证的传统路径上。一定程度上,与《构造韧性》相比,《黑潮》在研究方法上的独创性和突破性有所弱化。

其次,《黑潮》在2019年成书之时,3.11东日本大地震已过去八年。在此期间涌现的调查报告和研究成果如果用“数以百计”来形容恐怕并非夸大其词。例如,如果把日文“東日本大震災の教訓”(东日本大地震的教训)作为关键词输入CiNii数据库,检索所得文献就达539项之多。不仅是在日文学界,在英文学界充满细节呈现和理论反思的优秀作品也为数众多。(注释33)这些既有研究提供了异常丰富的素材,也对后续研究如何与其有所差异提出了挑战。就该书自身而言,对于细节的呈现、对于不同层次的梳理都值得称道。但这一类的研究在既有研究特别是日文出版物中并不缺乏。如何超越对既有资料的爬梳、综合、汇总,《构筑韧性》自身或许为《黑潮》提供了不小的启示。

再次,2019年《黑潮》出版之时,相比2012年的《构筑韧性》又过去了七年,就社会资本概念本身而言,“李杜诗篇万口传,至今已觉不新鲜”的感觉或许更为强烈。为了充分围绕社会资本这一核心概念展开行文,该书对材料、观点的取舍存在一定的选择性风险,试举数例。其一,为了反复突出社会资本的重要性,作者提出了大量例证,但在核电、防汛墙、临时住宅安置等争论中,可以说都基本只呈现了争论的一面,或是众多声音中的一个。例如,他反复提到,相比社会资本的重要作用,原有的防波堤在扑面而来的海啸中,无论高低均遭灭顶之灾,因此,按照这一逻辑,在灾后恢复中,重建防波堤并不是明智之举。众所周知,3.11大地震中的海啸高度远远超过当时所有防波堤的预期设计,但这并不能说明这些设施对于今后较小规模的海啸完全无用。正如作者所言,在海啸中是否得以生存,取决于时机(chance)、选择(choices)、联系(connections)的结合(combination)。(注释34)社会“联系”固然重要,但并不能涵盖或凌驾于其他因素。同时,考虑到这些事态牵涉的多方利益,甚至颇为复杂的技术性因素,让更多的主体“现身说法”或许更有助于对社会资本等概念的全面论证。不然,不免给读者留下两方观点黑白对立,而其中一方又一意孤行的印象,仿佛日本政府完全站在了“社会资本”的对立面。其二,“物无美恶,过则为灾”,《构筑韧性》中所展示的社会资本的“双面性”在《黑潮》中反倒被虚化和简化了。其三,正如有学者所批评的,从理论上而言,既然书中描述了大量的冲突,为何“冲突理论”几乎不见踪影?(注释35)换言之,对于相异理论和替代解释或许可以有更大的宽容度。阿尔德里奇在其学术的经验之谈中曾强调:“我们的研究应该始终是受问题驱动的,而不是受方法驱动的”。(注释36)这是颇有见地的论断,也不失为一种提醒。

四、结语

阿尔德里奇的本人和家庭是卡特里娜飓风的受害者,在那场灾难中几乎失去了所有的家当。因此,他对于受灾群体及其灾后境遇有着异乎寻常的切身体验和情感投入。这种理性与感性的结合,使《构筑韧性》与《黑潮》等作品既追求严谨的学术论证,又饱含感情、行文流畅,具有较强的可读性。

对社会资本的批评往往认为这一定义虚无缥缈,又近乎包罗万象。阿尔德里奇的研究为其概念化、数量化、精确化做出了积极的努力。同时,该书对原始数据的精心收集、对研究数据的及时公开,得到了其他学者的普遍赞赏。与近年来的不少学者一样,阿尔德里奇也将相关数据置于哈佛大学的社会科学数据库Harvard Dataverse中,可供免费下载。这为验证、复制其初始研究提供了便利,也有助于其他学者在定性和定量结合的基础上做出更大的学术探索。

《黑潮》完稿于2018年10月。2020年年初,席卷全球的新冠肺炎疫情又突如其来。放眼未来,人类社会和和世界各国恐怕还将继续面临无数难以预料的巨大灾难。对历史的梳理能在多大程度上揭示未来?在实然、应然、或然等各种层面,又该如何辨析社会资本、有效治理在灾难应对、灾后恢复中起到的作用?学术研究仍任重道远。

注释

1,Daniel P. Aldrich, Sothea Oum, and Yasuyuki Sawada eds., Resilience and Recovery in Asian Disasters: Community Ties, Market Mechanisms, and Governance, New York: Springer, 2014; Healthy, Resilient and Sustainable Communities after Disasters: Strategies, Opportunities, and Planning for Recovery, Washington D.C.: Institute of Medicine / National Academy of Sciences, 2015.

2,Daniel P. Aldrich, Site Fights: Divisive Facilities and Civil Society in Japan and the West, Ithaca and London: Cornell University Press, 2008, 日译本ダニエル・P・アルドリッチ『誰が負を引きうけるのか:原発・ダム・空港立地をめぐる紛争と市民社会』、京都:世界思想社、2012年。Daniel P. Aldrich, Building Resilience: Social Capital in Post-Disaster Recovery, Chicago: University of Chicago Press, 2012, 日译本D・P・アルドリッチ『災害復興におけるソーシャル・キャピタルの役割とは何か:地域再建とレジリエンスの構築』、石田祐、藤澤由和訳、京都:ミネルヴァ書房、2015年。Daniel P. Aldrich, Black Wave: How Connections and Governance Shaped Recovery from Japan’s 3/11 Disasters, Chicago: University of Chicago Press, 2019, 日译本D・P・アルドリッチ『東日本大震災の教訓:復興におけるネットワークとガバナンスの意義』、飯塚明子、石田祐訳、京都:ミネルヴァ書房、2021年。

3,阿尔德里奇本人也曾写过两篇基于自身研究经历的方法论短文,参见Daniel P. Aldrich, “The 800-Pound Gaijin in the Room: Strategies and Tactics for Conducting Fieldwork in Japan and Abroad,” PS: Political Science and Politics, Vol. 42, No. 2, April 200, pp. 299-303; Daniel P. Aldrich, “Let the Field Be Your Guide,” in Nora Kottmann and Cornelia Reiher eds., Studying Japan: Handbook of Research Designs, Fieldwork and Methods, Baden-Baden: Nomos, 2020, pp.43-46.

4,值得指出的是,对于这一比较案例的选择和相关史实的陈述,其他学者基于历史梳理和现状分析,提出了颇为强烈的质疑。参见Tom Gill, “Review: Building Resilience: Social Capital in Post-Disaster Recovery by Daniel P. Aldrich,” Social Science Japan Journal, Vol. 17, No. 1, Winter 2014, pp.118-122.

5,Daniel P. Aldrich, Building Resilience: Social Capital in Post-Disaster Recovery, pp.77-78.

6,Ibid., p.33.

7,Ibid., pp.31-34.

8,Ibid., p.7.

9,Ibid., pp.37, 46.

10,Ibid., p.37.

11,Ibid., p.149.

12,相关研究众多,试举数例:佐藤嘉倫「大規模災害と社会的格差」、『社会学年報』、第44巻、2015年、39-41頁;佐々木由理、相田潤、三浦宏子「被災地におけるソーシャル・キャピタルの役割」、『保健医療科学』、第69巻第1号、2020年、25-32頁;

13,Daniel P. Aldrich, Black Wave: How Connections and Governance Shaped Recovery from Japan’s 3/11 Disasters, p.13.

14,Ibid., p.61.

15,Ibid., p.73.

16,Ibid., p.81.

17,山内直人「防災・災害復興におけるソーシャル・キャピタルの役割」、『DIO : 連合総研レポート』、No.265、2011年11月1日、4-7頁;Yasuo Kawawaki, “Building Resilient Coastal Communities: Role of Social Capital,” Proceedings of the Twelfth International Conference on the Mediterranean Coastal Environment, October 2015, pp.33-43; Yasuo Kawawaki, “Role of Social Networks in Resisting Disparities in Post-disaster Life Recovery: Evidence from 2011 Great East Japan Earthquake,” International Journal of Disaster Risk Reduction, Vol.50, November 2020.

18,イチロウ・カワチ「社会関係資本と災害に対するレジリエンス」、『学術の動向』、第18卷第10号、2013年、95-99頁。

19,川脇康生「地域のソーシャル・キャピタルは災害時の共助を促進するか:―東日本大震災被災地調査に基づく実証分析―」、『ノンプロフィット・レビュー』、第14卷第1&2号、2014年、1-13頁;川脇康生「東日本大震災と被災地住民の近所付き合いの変化:災害回復力ある地域コミュニティの要因分析」、『地区防災計画学会誌』、第2号、2015年1月、49-60頁。

20,渡邉聡「被災地域における復興プロセスとソーシャル・キャピタルの効果-東日本大震災後の岩手県を事例に-」、『鈴鹿大学紀要』、No.22、2015年、93-106頁。

21,岩垣穂大、辻内琢也、扇原淳「大災害時におけるソーシャル・キャピタルと精神的健康―福島原子力災害の調査・支援実績から―」、『心身医』、第57卷第10号、2017年、1013-1019頁。

22,薛欣怡「個人レベルのソーシャル・キャピタルの視点から見た復旧・復興過程研究の論点整理:高齢者に焦点をあてて」、『情報学研究: 東京大学大学院情報学環紀要』、第96卷、2019年、75-90頁。

23,迪特林德·施托勒:《社会资本》,罗伯特·E.戈定主编、拉塞尔·J.达尔顿、汉斯·迪特尔-克林格曼编:《牛津政治行为研究手册》,王浦劬主译,北京:人民出版社,2018年,第609-627页。

24,例如可参见N. Emel Ganapati, “Review: Building Resilience: Social Capital in Post-Disaster Recovery by Daniel P.Aldrich,” Perspectives on Politics, Vol. 13, No. 1, March 2015, pp. 220-221.

25,Kathleen Tierney, “‘Only Connect!’ Social Capital, Resilience, and Recovery,” Risk, Hazards & Crisis in Public Policy, Vol. 4, No. 1, 2013, pp.1-5.

26,Rieko Kage, “Social Capital and the Future of Disaster Recovery Research,” Risk, Hazards & Crisis in Public Policy, Vol. 4, No. 1, 2013, pp.6-10.

27,Ilan Noy, “Social Capital in Post-Disaster Recovery: Concepts and Measurement,” Risk, Hazards & Crisis in Public Policy, Vol. 4, No. 1, 2013, pp.11-16.

28,Daniel P. Aldrich, “Response to My Critics,” Risk, Hazards & Crisis in Public Policy, Vol. 4, No. 1, 2013, pp.32-43.

29,例如可参见Andreas Duit, “Review: Building Resilience: Social Capital in Post-Disaster Recovery,” Public Administration, Vol. 92, No. 2, 2014, pp.512–517; Kevin Fox Gotham and Bradford Powers, “Review, Reviewed Work(s): Building Resilience: Social Capital in Post-Disaster Recovery by Daniel P. Aldrich,” Contemporary Sociology, Vol. 44, No. 1, January 2015, pp. 30-31;

30,Ma. Theresa R. Milallos, “Book Review: Building Resilience Social Capital in Post Disaster Recovery,” Journal of Contemporary Asia, Vol.43, Issue 3, 2013, pp.566-568; Tom Gill, “Review: Building Resilience: Social Capital in Post-Disaster Recovery by Daniel P. Aldrich,” Social Science Japan Journal, Vol. 17, No. 1, Winter 2014, pp.118-122.

31,Robin M. LeBlanc, “Review: Building Resilience: Social Capital in Post-disaster Recovery by Daniel P.Aldrich,” The Journal of Japanese Studies, Vol. 41, No. 1, Winter 2015, pp. 185-189.

32,Daniel P. Aldrich, Black Wave: How Connections and Governance Shaped Recovery from Japan’s 3/11 Disasters, p.xv.

33,例如Tom Gill, Brigitte Steger and David H. Slater eds., Japan Copes with Calamity: Ethnographies of the Earthquake, Tsunami and Nuclear Disasters of March 2011, Oxford: Peter Lang, 2013; 2nd edition, 2015.

34,Daniel P. Aldrich, Black Wave: How Connections and Governance Shaped Recovery from Japan’s 3/11 Disasters, p.29.

35,Wesley Cheek, “Review: Black Wave: How Networks and Governance Shaped Japan’s 3/11 Disasters by Daniel P. Aldrich,” Japan Review, No. 35, 2020, pp. 235-236.

36,Daniel P. Aldrich, “Let the Field Be Your Guide,” p.46.

感谢您的阅读。下期将发表“以合理的名义–浅谈美式日本文化解读的本土化倾向”,由南开大学日本研究院讲师丁诺舟执笔。欢迎感兴趣的朋友们继续关注。

海外日本研究推介系列预告(拟定)

南开大学日本研究院 丁诺舟讲师

第二篇 从“了解日本”到“让世界了解日本”——美国日本研究概况

南开大学日本研究院 丁诺舟讲师

复旦大学日本研究中心 贺平教授

复旦大学日本研究中心 贺平教授

第五篇 欧洲的日本研究

柏林自由大学(德文:Freie Universität Berlin) Verena Blechinger-Talcott教授

第六篇 美国对日本文化的“西式合理化”

南开大学日本研究院 丁诺舟讲师

第七篇 多重方法与国际比较下的概念论证:丹尼尔·阿尔德里奇的灾难叙事

复旦大学日本研究中心 贺平教授

澳大利亚皇家墨尔本理工大学中文系 倪锦丹博士生导师

第九篇 日常莫辩,理论何为:《生成自我》的价值与启示

复旦大学日本研究中心 贺平教授

第十篇 政治民族志的经典之作:回眸《日本式选举运动》的学术史意义

复旦大学日本研究中心 贺平教授

第十一篇 《The Anime Ecology》A Genealogy of Television, Animation, and Game Media

澳大利亚皇家墨尔本理工大学中文系 倪锦丹博士生导师

第十二篇 作为世界文学的《源氏物语》——法国的《源氏物语》翻译项目

北京日本学研究中心 张龙妹教授

第十三篇 作为世界文学的《源氏物语》——亚瑟・威利英译《源氏物语》的日语回译

北京日本学研究中心 张龙妹教授

第十四篇 寄语中国的日本研究者

柏林自由大学(德文:Freie Universität Berlin) Verena Blechinger-Talcott教授

计划每周一发布,敬请期待!

日本国际交流基金会是日本唯一一所在世界各国及地区综合性地开展国际文化交流事业的专门机构。1994年北京日本文化中心作为日本国际交流基金会的北京事务所成立。为加深中日两国相互理解,基于以上理念,本中心在中国各地举办了多种多样的活动及事业。主要活动分为文化艺术交流、日语教育、日本研究知识交流三个领域。

日本国际交流基金会是日本唯一一所在世界各国及地区综合性地开展国际文化交流事业的专门机构。1994年北京日本文化中心作为日本国际交流基金会的北京事务所成立。为加深中日两国相互理解,基于以上理念,本中心在中国各地举办了多种多样的活动及事业。主要活动分为文化艺术交流、日语教育、日本研究知识交流三个领域。

#火热募集“您与日本国际交流基金会的纪念图片”!# 【第一次截止日期:2022年1月20日】2022年是日中邦交正常化50周年,同时也是日本国际交流基金会成立50周年,为了迎接这个值得纪念的年份,我们计划制作一部纪念视频影像→http://t.cn/A6JLK99K

~让我们一起来制作基金会50周年纪念视频影像吧~

2022年是日中邦交正常化50周年,同时也是日本国际交流基金会成立50周年,为了迎接这个值得纪念的年份,我们计划制作一部纪念视频影像。

如果您参加过以下任何一个项目,欢迎为我们提供当时的照片或者影像等资料,让我们一起来制作这部纪念影像资料吧!我们将向为我们提供资料的各位赠送此影像的完整内容(U盘)。(计划2022年完成影像制作)

1.日语教师培训班(“大平班”)(研修生、教师均可)

2.北京日本学研究中心 (研修生、教师均可)

3.北京大学现代日本研究班/北京大学现代日本研究中心(研修生、教师均可)

4.日本研究访日学者

5.知识交流会议资助(非会议主办方也可)

6.日本研究机构支援(客座教授派遣、会议资助、图书捐赠、访日研修等)

7.专业日语研修(文化·学术专家研究)

8.成绩优秀者日语研修

9.日本国际交流基金会北京事务所/北京日本文化中心资助的日本研究项目

10.其他日本研究相关项目

(2)资料的状态:原件、电子版

(3)资料内容:项目名称、年度、内容说明(100字以内)

3.您的联系方式:通信地址、电话、邮箱地址等

二、注意事项

1.请提供没有著作权问题的资料。

2.您提供的资料,我们可能只使用一部分,或者不使用,请您事先了解。(即使不被采纳,我们也将向您赠送U盘)。

3.完成后的视频影像将在本中心微信、微博、网站等官方平台和社会上网络视频平台等公开,供广大的观众阅览。

三、募集时间

第一次截止日期:2022年1月20日

四、联系方式

邮箱:jpfbj@jpfbj.cn,题目请注明“回顾中国日本研究50年”视频影像制作

电话:010-8567-9511,转日本研究负责人

日本国际交流基金会是日本唯一一所在世界各国及地区综合性地开展国际文化交流事业的专门机构。1994年北京日本文化中心作为日本国际交流基金会的北京事务所成立。为加深中日两国相互理解,基于以上理念,本中心在中国各地举办了多种多样的活动及事业。主要活动分为文化艺术交流、日语教育、日本研究知识交流三个领域。

日本国际交流基金会是日本唯一一所在世界各国及地区综合性地开展国际文化交流事业的专门机构。1994年北京日本文化中心作为日本国际交流基金会的北京事务所成立。为加深中日两国相互理解,基于以上理念,本中心在中国各地举办了多种多样的活动及事业。主要活动分为文化艺术交流、日语教育、日本研究知识交流三个领域。

#(重播)日本研究之窗 —— 系列讲座(文学) 第五讲 日本近世俗文学视野中的叙事文学# 我们推出“日本研究之窗”系列讲座以来,受到广大读者的欢迎,为了让更多的读者受益,我们将分八期,每周四重播日本文学系列一,希望大家喜欢。【第五讲:日本近世俗文学视野中的叙事文学 首都师范大学文学院 周以量】→![]() (重播)日本研究之窗 —— 系列讲座(文学) 第五讲 日本近世俗文学视野中的叙事文学

(重播)日本研究之窗 —— 系列讲座(文学) 第五讲 日本近世俗文学视野中的叙事文学