#海外日本研究介绍系列第八篇:日常莫辩,理论何为:《生成自我…

#海外日本研究介绍系列 第八篇:日常莫辩,理论何为:《生成自我》的价值与启示# 本中心特此为您推出由中外学者撰写的海外日本研究概况以及日本以外的日本研究者的著作书评,以期促进中国学者与日本以外的日本研究者之间的学术交流。【第八篇:日常莫辩,理论何为:《生成自我》的价值与启示 复旦大学日本研究中心教授 贺平】→![]() 海外日本研究介绍系列 第八篇:日常莫辩,理论何为:《生成自我》的价值与启示

海外日本研究介绍系列 第八篇:日常莫辩,理论何为:《生成自我》的价值与启示

#海外日本研究介绍系列 第八篇:日常莫辩,理论何为:《生成自我》的价值与启示# 本中心特此为您推出由中外学者撰写的海外日本研究概况以及日本以外的日本研究者的著作书评,以期促进中国学者与日本以外的日本研究者之间的学术交流。【第八篇:日常莫辩,理论何为:《生成自我》的价值与启示 复旦大学日本研究中心教授 贺平】→![]() 海外日本研究介绍系列 第八篇:日常莫辩,理论何为:《生成自我》的价值与启示

海外日本研究介绍系列 第八篇:日常莫辩,理论何为:《生成自我》的价值与启示

恭喜@翠midori-LinJunzi 等2名用户获得【《羽生结弦 王者之路》书籍1本】。微博官方唯一抽奖工具@微博抽奖平台 对本次抽奖进行监督,结果公正有效。公示链接:http://t.cn/A6i0uQZQ

本中心特此为您推出由中外学者撰写的海外日本研究概况以及日本以外的日本研究者的著作书评,以期促进中国学者与日本以外的日本研究者之间的学术交流。

第八篇:日常莫辩,理论何为:《生成自我》的价值与启示

复旦大学日本研究中心教授

贺平

作者介绍:

贺平:国际政治博士,复旦大学国际问题研究院日本研究中心教授、国际关系与公共事务学院外交学系兼职研究员。主要研究领域为国际政治经济学,关注贸易政治学、东亚区域合作、国际日本研究,著有《区域公共产品与日本的东亚功能性合作:冷战后的实践与启示》(上海人民出版社,2019年)、《贸易与国际关系》(上海人民出版社,2018年)等,译有《日本史》(东方出版中心,2017年)、《高速增长》(香港中和出版社有限公司,2016年)等。

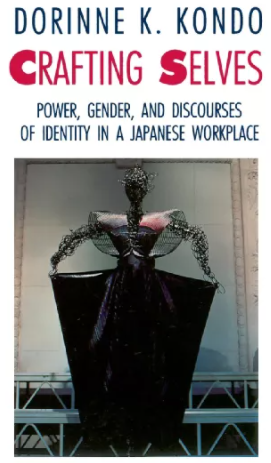

Crafting Selves Power, Gender and Discourses of Identity in a Japanese Workplace

作者多琳尼·近藤(Dorinne K. Kondo)为第三代日裔美国人(“三世”),于1975年在斯坦福大学完成人类学本科阶段的学习,1978年和1982年分别在哈佛大学获得人类学硕士和博士学位,自1997年起担任南加州大学教授。《生成自我》是近藤的第一部著作,脱胎于1982年其在哈佛大学的博士论文《工作、家庭与自我:日本家族企业的文化分析》(Work , Family , and the Self : A Cultural Analysis of Japanese Family Enterprise)。

一、家庭工厂的琐碎日常

除了人类学家和东亚研究学者的身份之外,近藤本人亦是一位颇为知名和成功的编剧和戏剧作家。因此,《生成自我》全书文笔轻灵、行文流畅,仿佛一个多幕长篇剧本。全书共分为三个部分、九章。第一部分为舞台的“设定”,分别介绍了这一田野调查的主客观背景,中间还用整整一章描述了作者参加“伦理训练营”(ethics retreat)的生动体验。第二部分围绕“以厂为家、以家为厂”的口号,分析了家庭与企业在日本语境中的特殊纠缠。第三部分则集中谈论了工厂生活中的审美、性别、权力与身份政治等概念及其具体表现。

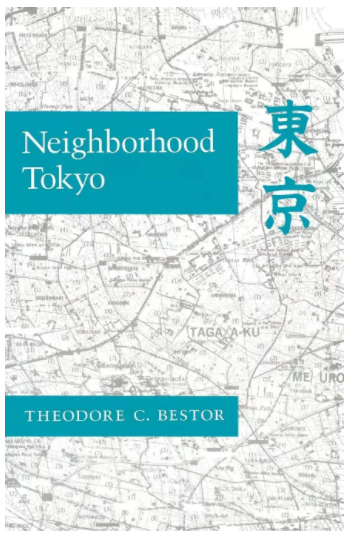

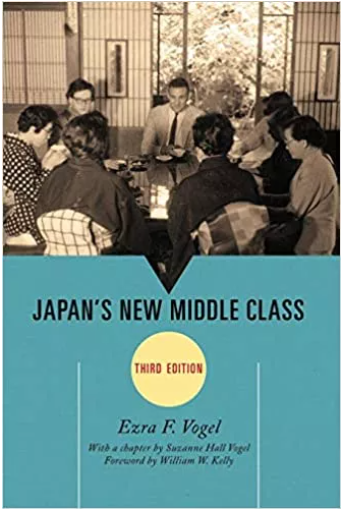

《生成自我》源自近藤于20年代70年代末所做的前后接近两年的田野调查。1978年9月,她踏上日本的土地。故事主要发生在东京都东北部的荒川区。从明治时期开始,由于靠近荒川,用水便利,荒川区就以工厂林立著名。与山手线沿线的“上城”相比,这里是所谓的“下町”(城下町),更具传统和庶民的特征。因此,《生成自我》描述的对象与另两部杰出的人类学和社会学作品颇有不同。西奥多·贝斯特(Theodore C. Bestor)的《邻里东京》关注的是兼具山手线和“下町”特色的“宫本町”,而在傅高义的笔下,《日本新中产阶级》的工薪家庭则居住在东京郊区。(注释2)

Neighborhood Tokyo

Japan’s New Middle Class The Salary Man and His Family in a Tokyo Suburb

近藤先后在两处打工,一处是佐藤(注释3)夫妇开设的糕点工厂,为期近一年,另一处则是横山女士开的美发店,干了一两个月的杂活。(注释4)书中的故事绝大部分发生在前者的糕点工厂中。(注释5)整个工厂约有30几位员工,属于日本的“中小企业”。在田野调查伊始,近藤研究计划的预期主题是日本的“亲属制度”和“经济”,但随着调查的深入,她毅然放弃了原先的设计,对问题意识作了大幅调整。在该书中,近藤试图探究的核心问题是,在日本的情境中,人格(personhood)是如何界定的?更具体而言,佐藤工厂中的那些个体是如何在日常生活的实践中“生成自我”的(第22-23页)?当然,从下文的分析可以看出,对这个核心问题的回答同样离不开对“亲族关系”和中小企业“经济形态”的深刻观察。(注释6)

研究日本经济的著作大多采取宏观视角,与之不同,《生成自我》中有名有姓(虽然通常只有姓或名)的人物超过50人,几乎每一个出场的人物都有着鲜明的个体形象,一颦一笑跃然纸上。在每一章的重要场景中,还往往由一个主人公拉开故事的大幕,或串联起前后场。零工中的板仓婶年纪最大,抱怨工厂越来越失去“家”的味道;野村婶从农村“上京”,虽不无牢骚但仍安心工作;小原先生任劳任怨、沉默寡言,是工厂中男性工匠权威的代表;少年正雄在成为美术老师的梦想和继承家业的责任之间苦恼不堪;美奈子最终毅然选择在地方政府机构工作,而非辅佐丈夫家业。这些无一不是书中人物的代表。在大部分作品中,这些“小人物”往往陷于“失语”的状态,而近藤则希望反其道而行之,展现一种“众声喧哗”(heteroglossia)的场景。因此,尽管近藤在书中并没有引用巴赫金(Mikhail Bakhtin)的理论,但仍能看到后者所谓的“多声部”(polyphony)叙事的影子。而如果套用互动式小剧场的演出,作为人类学家的近藤不仅是一名坐在前排的观众,还是报幕员、解说者,间或地向身后的观众提示“母题”,甚至时不时地成为群众演员的一员。因此,本书的作者既不是躺在扶手椅上的人类学家,也非仅仅凭借“走廊谈话”(corridor talk)的只言片语就下笔成章,而是从观察、访谈到参与、实践,通过切身经历和体验呈现了一幅生动的日本社会画卷。

二、后现代的理论抱负与写作策略

《生成自我》所表现出的鲜明特征主要源于两个原因:一是人类学研究整体风格的时代转向;二是近藤个人的理论抱负和学术进取精神。

一方面,文化人类学的“诠释转向”无疑在近藤的田野和写作中留下了深刻的烙印。20世纪七十年代开始,民族志的研究中日益注重日我反思,人类学者不再完全作为“旁观者”提供民族志的描述,而是努力呈现其在田野调查中与“被描述者”的互动。通过把个人化的因素引进文本,借助“交互主体间对话、翻译和投射”,这种人类学研究将主体与客体的实践进一步融合。(注释7)近藤的这一作品也是这一学术背景下的产物,并进而被视为这一研究取向的代表作之一。

同时,这又是“后现代人类学”的反映。用近藤自己的话说,其田野经历、博士论文和这本著作代表了一个重要的阶段性转变:从英国的社会人类学和东亚研究的认识论转向对民族志的批判,这种批判是自反性的,时刻保持着对权力的关注。(注释8)众所周知,“后现代人类学”常与“自反性写作”(reflexive writing)相伴,进一步模糊了“观察者”与“被观察者”、“局内人”与“局外人”的界限,强调两者在“话语”生成中的共同作用。在“后现代民族志”看来,经验、行为并非先验于或独立于民族志,两者是互构的。(注释9)在这里,“客观”和“主观”的边界相互渗透。因此,在佐藤工厂中,近藤不再是一个无动于衷的外来“观察者”,而是与之同喜同悲的“参与者”和“体验者”,身怀着共感与同情。

另一方面,即便是在文化人类学变革的时代背景下,近藤个人的理论抱负仍显得异常耀眼。《生成自我》着力颠覆“经验”与“理论”之间的两分关系。在她看来,“经验和回忆本身就能变成理论”。在这里,近藤似乎又与海登·怀特(Hayden White)是接近的,后者主张“叙事远非一个中立的媒介……叙事是一个独特的体验和思考世界及其结构和进程的话语表达方式”。(注释10)叙事兼具“审美力量”和“文化力量”,也具有“认知价值”。(注释11)无论是在该书的封底,还是在正文的初始,近藤都将《生成自我》称为一项“文本实验”(textually experimental)。在“一切皆文本”的主旨下,她意在挑战“理论”与“即时、经验、描述”的区分,通过对个体“经验”的描述,打破“修辞与理论”“个体与政治”“自我与社会”的界限(第48页)。具体而言,她提出三个理论主张。其一,包括她自身在内,任何的叙述都经过了叙述者本人及其双眼的过滤,因此都是不完整的、有特定定位的。其二,应该强调民族志调查的“过程”,而所谓的“理论”事实上蕴含在这一“过程”之中。其三,日常生活异常生动与复杂,特定的理论模式无法将其全盘包涉(第8页)。

为此,近藤采用了“实验性”的第一人称叙述,通过对大量片段(vignette)的描述和回忆性的写作(evocative writing)技巧,试图颠覆过去的民族志手法。《生成自我》甚至让人想起理查德·霍加特(Richard Hoggart)的《识字的用途》,后者作为一本1957年初版的“离经叛道之作”,尽管在时代背景上远早于“后现代主义”,但与该书的女性主义文化分析手法和对工人阶级的关注似乎颇有暗通之处。(注释12)

《生成自我》的第一章即以“Eye/I”为标题,既是对同音异义的巧妙运用,更意在表明“我”(I)以及“我的双眼”(Eye)在叙述和阐释中的首要地位。在“深描”的基础上,通过这一第一人称的话语策略,突出“自我生成”过程中的“多元性、情境性、复杂性、权力、反讽与抵抗”(第43页)。近藤并不讳言自己的特殊身份,但她始终强调,建立在这一特殊身份之上的第一人称叙事,既不是为了表达乡愁或浪漫的情绪,也无意凭借唯我独有的“个人经验”占据某种道德高地或阐释优势。

除了第一人称叙述的特点之外,与大部分的民族志通常只在开头和结尾部分强调理论不同,近藤还试图将理论探讨揉碎了、均匀地撒在全文之中。因此,尽管该书的一头一尾确实仍保留了显著的理论呼应,但由大量片段和轶事所呈现的理论要素在全书各章随处可见。通过这一方式,所谓的“理论”也不再仅仅是对经典著作的引用和评析,而是变成一种写作策略和叙事风格。也恰恰因为如此,类似的民族志研究中通常涉及的企业结构、统计数据、线性描述等,也在该书中被近藤刻意弱化乃至省略,就连博士论文中原本后附的荒川区的位置示意图也不见了踪影。

三、“日常”、“个体”与“权力”

在近藤的理论阐释中,有三个关键词尤为重要:“日常”“个体”“权力”。(注释13)

首先,对“个体”的强调或许一直是近藤思考和写作的一个原点。近藤反复主张,所谓的“日本人”并不存在,因为千差万别的个别并不能化约为一个整体。“西方”对于自我的传统认知,成为近藤树起来的一个“稻草人”。与衣冠楚楚、朝九晚五、年功序列、终身雇佣等刻板印象相关的只是一小部分日本人,日本社会并不是一个“株式会社”,近藤的目的正是在于打破这种西方对日本研究的传统观念定式。她强调,那种认为“身份是前后一致的、无缝对接的、界限分明的、完整一体的观念都是错误的”(第14页)。而这通常是西方的认知,也是西方对日本人身份的认知。反过来她想证明的是,同一个个体拥有不同自我(身份),这些身份是复杂多元的,又是变动不居的。因此,传统意义上的“日本人”或“日本人的身份概念”都过于大而化之。(注释14)

其次,为了展现“个体”,就必须凝视“日常”,从习焉不察的“日常生活”中去透视“个体”的自我是如何生成的,又是如何表现的。既然“自我”并不是固定的、本质主义的,那么,它就离不开所在的情境。在评述其他日本人类学家的作品时,近藤反复强调个体差异和具体经历的重要性。她提到,“强调对经验的概括,以至于排除其他路径,这种选择固然能够提供一个宽泛的、保持一定距离感的概观,但也忽视了日常生活中的各种精美细节,以及丰富的和在地的细节、经验概括和理论争鸣之间的顺畅流动”。(注释15)这大概也可视为夫子自道。

再次,近藤始终强调,对“自我”的研究很难与性别研究和权力研究截然分离,在“自我”的生成过程中,“权力”因素始终相伴。(注释16)工业社会加剧了性别空间和家庭内外的冲突。(注释17)不同的身份及与之相伴的意义,都是在权力结构中产生的。“身份”是多元和动态的、“权力”无所不在、“抵抗”未必是针锋相对的,诸如此类的判断在“后现代主义”的其他研究中也屡见不鲜,但近藤对“后现代用语”特别是福柯关于暴力、反抗等话语的借用,并不是生搬硬套,也非全盘接受。近藤强调,正是因为自我是多元的、“去中心化的”,所谓的“权力”及对其的“抵抗”也就失去了黑白分明的形象。正如她的故事所描绘的,佐藤工厂内的“霸权”与“抵抗”都具有丰富的多元含义。(注释18)

四、作为国际日本研究的学术史意义

本文之所以选取《生成自我》作为一个典型的案例,除了该书自身的学术价值之外,还在意其在美国和日本学界遭遇的鲜明反差。

该书从田野调查到博士学位论文,再到公开出版,前后历时13年,可谓真正的“十年磨一剑”。《生成自我》出版后,在各个欧美主流学术期刊上,相关的评论不下数十篇,蔚为壮观,赞誉有加。1999年,《生成自我》荣获高等研究院(The School for Advanced Research)在美国人类学学会(American Anthropological Association)年会期间为“年度最佳人类学著作”颁发的“斯坦利奖”(J. I. Staley Prize)。整体而言,《生成自我》被认为是民族志写作上的一个典范,在人类学理论和方法论上具有创新意义,超越了单一“日本研究”的范畴。同时,凭借其出色的分析和判断,又在工人阶级研究、家庭研究、性别研究、城市人类学等诸多研究领域成为重要的基础文献,甚至被认为在社会心理学、现代文学等领域也不无价值。(注释19)罗伯特·埃莫森(Robert M. Emerson)主编的关于田野调查的著名论文集收录近藤一书的摘录,即从一个侧面反映了该书在方法论上的学术史地位。(注释20)

耐人寻味的是,正是这样一部在欧美学术界引起巨大轰动的著作,但日本国内却乏人问津,既没有日译本,对英文原著的关注也显得颇为落寞和寂寥。目力所及,几乎没有一篇专门评述该书的书评,甚至也很少有对其的详细引用或参考借鉴。(注释21)少数出现该书作者或标题的场合无非是两种:一种是将其作为资料性的注解,且往往以夹注等形式出现,并无具体引用内容,引用出处的研究主题也未必与《生成自我》高度相关;另一种则是作为其他学者学术经历或阅读体验的某个轶事片段出现,也大多寥寥数语、一笔带过。还有学者将该书称为“没有实质性内容”的“典型”。(注释22)一个自然而然的疑问是:为何同一部作品在国际学界和日本学界感受到的热度近乎冰火两重天?进而言之,为什么一个在国际学界赢得巨大声望的日本研究作品在日本却备受冷落,沉默和反差背后反映了怎样的态度?

原因不外乎以下两方面。一方面,日本读者或许对于书中的内容习以为常、见惯不惊,鲜有阅读兴趣。关于日本社会特有的一些现象和概念,与不少国际日本研究作品一样,书中往往先用音译的日语单词呈现,紧跟着英文翻译或解释。在西方人眼中,这些概念或许有着一定的新鲜感或异域感,但在日本人看来,早已妇孺皆知。因此,在美国取得博士学位的日本人类学家桑山敬己认为,从日本读者的眼光来看,全书的叙述方式或许称得上新颖,但内容实在乏善可陈,书中的那些日语表述在文化上并无多大特殊含义,这些特意的表述近乎“浪费”。桑山敬己甚至指出,近藤“写的东西对于日本人来说都是茶余饭后的闲话而已”。(注释23)事实上,对于中国读者而言,对书中涉及的“家业”等概念同样颇为熟悉。即便是作为日本企业文化的放大乃至扭曲,“伦理训练营”中的诸多片段在中国企业的“入社培训”、团建活动、服务型行业的朝礼、吃苦夏令营等各种场合也屡见不鲜。对于深受儒家文化影响,且经历过“单位时代”的中国人来说,企业与个人、家庭与工作之间的紧密交织也未必让人称奇。

另一方面,近藤的理论抱负或许又使相当一部分日本学者敬而远之,缺乏理论对话的兴趣。这又进一步牵涉到下一个问题:如何在国际日本研究的视角下,看待近藤强烈的理论冲动,其实际效果又如何?这一作品是否存在“理论过载”的风险?

平心而论,《生成自我》尽管具有突出的理论取向,但其理论内容并不显得过于阳春白雪、曲高和寡,相关的理论阐释也无诘屈聱牙、云山雾罩的痼疾。因此,问题或许并不在于理论的“艰深”,而在于“铺陈”。即便是在欧美学界,也有一些学者认为该书的理论阐释过于繁复,适当简化后并无损于全书的价值。(注释24)近藤主张“理论即实践”,但正如詹妮弗·罗伯逊(Jennifer Robertson)所反问的,一以贯之的理论究竟是否能与“后现代主义”的立场相容?(注释25)“后现代主义”理论阐释的详略取舍固然言人人殊,但恐怕也是该作品在日本相对反响平平的重要原因之一。从一些日本学者寥寥数语的感想或隐晦曲折的评论中可以看出,他们对于该书的理论取向并不认同,也很少有共鸣。(注释26)对日本读者而言更是如此,司空见怪的日常生活与连篇累牍的理论提示相交织,进一步冲淡了阅读的激情。

1985年,在《生成自我》问世之前,近藤在评论另一位日裔女性人类学家杉山·勒布拉(Takie Sugiyama Lebra)的名著《日本女性:束缚与成就》时曾指出,巨细无遗的经验描述有可能遮蔽我们对于其背后各种模式的认知,影响我们更为深刻地理解个人、文化和结构背后的复杂辩证关系。(注释27)换言之,如果没有理论的提炼和引领,再生动的细节也不过只是素材而已。这一评论或许可以看作近藤对于本人作品的自我辩护和自我警示。

如前所述,绝大部分对《生成自我》的书评其整体评价都颇为正面。对其最严厉的批评同样来自理论阵营。例如,有学者认为,该书并未真正达到女性主义研究的标准,既没有对男性熟练合同工和女性非熟练临时工之间的身份差异做更为深入的评析,也未令人信服地说明日本工厂中的这一性别差异在多大程度上迥异于英美的情况,又在多大程度上提供了不同于既有研究的结论。(注释28)但整体而言,这些质疑并不占多数。

综合各方的观点,有一点批评尤其值得关注,对于我们更为全面地认识近藤的这一经典作品也具有相当的启示。为了践行“后现代主义”的理论抱负甚至在其基础上有进一步的理论突破,《生成自我》的结论或许过于强调了“日本”与“西方”的差异。正如埃亚尔·本阿里(Eyal Ben-Ari)所质疑的,在近藤的笔下,“日本”与“西方”之间关于“自我”的对立似乎过于清晰,他反问道“意大利或爱尔兰的概念,抑或是英国工人阶级的话语”又能否适配到日本的现实语境中呢?(注释29)又如,山内由理子对澳大利亚原住民的研究同样发现,对其而言,“自我”也是一种相互关系中产生的,同样是“社会性”和“情境性的”。(注释30)杉山·勒布拉认为,近藤从后现代主义出发对日本人“自我”的探究,事实上与笛卡尔式的本质主义并无显著的不同。(注释31)当“自我”以一段时间内的连续性为前提时,必然具有本质主义的倾向。甚至有学者担心,尽管近藤努力避免“东方主义式的日本研究”,但其结论或许又在无形中陷入了“东方主义的”窠臼,甚至证实和强化了既有的判断,即相比所谓的“西方的自我”,日本人普遍缺乏强烈的、统一的“自我”意识。(注释32)

同为日本人类学家的戴维·普莱斯(David W. Plath)也指出,佐藤工厂的众人在定义“自我”时,想到的并不是“个体性”等种种西方形而上学的概念,而是上班一族、专业主妇等具体的分工和群体。在日常生活中,他们关注的主要是如何与“物”打交道,而不是与“人”或“想法”打交道,而后者才是真正的“他者”。因此,与其把这些工匠自赋的“自我认知”与哲学家为他们设想的“自我认知”相比较,倒不如将日本工匠的“自我认知”与美国等其他国家工匠的“自我认知”先做一个比较。由此才能看出日本工匠乃至更宽泛意义上的日本人的“身份”真正体现在何处。(注释33)人同此心、心同此理,其他国家的工人又何尝不具有佐藤工厂工人所展现的那些“自我”特征。这是颇为睿智的见解。

五、结语

就研究内容而言,近藤的《生成自我》并非是全新之作,在结论上很难说有惊人的论断。在《生成自我》问世之前,在相关主题中,无论是具体的研究对象,还是抽象的概念辨析,都不乏出色的作品。(注释34)在《生成自我》问世之后,也陆续出版了若干类似的民族志作品。(注释35)且不说关于“自我”和“身份”的研究历久弥新,横贯数个学科,在日本研究领域内,“内”与“外”、“本音”与“建前”等日语的特殊表述;日本文化中的“集团模式”;日式经营模式等,对这些主题的研究早已成为日本民族志作品的一个传统。(注释36)《生成自我》与之多有交集。对“家”(ie)的研究就是其中的一个代表性例子。正如桑山所指出的是,关于“家”在企业中的具体表现,近藤的研究事实上并未与诸多前人的研究有明显的差异。(注释37)由于佐藤工厂规模较小,既是名副其实的“家业”和“家产”,又像其他的大公司一样,无形中把“家”作为一个企业组织和管理原则的借喻。事实上,包括桑山在内,不少其他学者也同样主张,“家”并不仅仅是家庭机构本身,而构成了一个宽泛的“话语空间”,代表了日本文化的诸多侧面。在这点上,《生成自我》所阐释的主旨与其他学者的观点是高度相近的,并未拉开明显的差距。

Staying on the Line Blue-collar Women in Contemporary Japan

Office Ladies and Salaried Men Power, Gender, and Work in Japanese Companies

此外,即便是对日本女性的身份研究,围绕“贤妻良母”等概念,杉山·勒布拉、苏珊娜·沃格尔(Suzanne Vogel)、罗伯特·史密斯(Robert J. Smith)、埃拉·维泽尔(Ella Lury Wiswell)、戴维·普拉斯(David Plath)、安妮·今村(Anne E.Imamura)、罗宾·勒布朗(Robin M. LeBlanc)等不少学者也已经做过相当深入的研究,且不乏精到的田野调查和事例剖析。(注释38)

Crested Kimono Power and Love in the Japanese Business Family

Office Ladies, Factory Women Life and Work at a Japanese Company

既然《生成自我》并无首开其风之功,那么该书的成功奥妙和创新价值又何在?一言以蔽之,“理论、民族志、写作”三者间的有机融合是这部作品的最大成功之处。(注释39)在近藤的巧妙组织下,抱负远大的理论探索与异常生动的经验描述实现了有机的结合,甚至形成了强烈的互动。身份、意义、权力、话语等宏大叙事和抽象概念与切身经历与生动描述相结合。破与立、解构与建构,皆有可观。因此,《生成自我》或许不是开创性的作品,但代表了这一写作路径和理论抱负的阶段性高峰,事实上之后的国际日本研究中很少见到类似的作品。(注释40)这恐怕也是该书问世三十年后仍值得仔细品味的最主要原因之所在。

注释

1,Dorinne K. Kondo, Crafting Selves: Power, Gender and Discourses of Identity in a Japanese Workplace, Chicago: University of Chicago Press, 1990.以下文中页码如非特殊指出,均指原著页码。

2,参见Ezra F. Vogel, Japan’s New Middle Class: The Salary Man and His Family in a Tokyo Suburb, Berkeley: University of California Press, 1963; Theodore C. Bestor, Neighborhood Tokyo, Stanford, Calif. : Stanford University Press, 1989.两书皆有中译本。

3,近藤对全书的人名做了化名处理,但在日语中“佐藤”与“砂糖”同音,因此这被视为一个巧妙的双关。

4,本文中,该书出现的所有人名均为音译。

5,十年之后,另一部出色的人类学作品聚焦法国巧克力生产,该作品更为关注工匠(chocolatier)本身,但仍多次引述《生成自我》并作对比,两书并读或许别有风味,参见Susan J. Terrio, Crafting the Culture and History of French Chocolate, Berkeley: University of California Press, 2000。2012年,希瑟·帕克森(Heather Paxson)的作品描绘的是美国芝士产业的手艺(artisanship)及其背后的文化与经济含义,同样让人读来津津有味,参见Heather Paxson, The Life of Cheese: Crafting Food and Value in America, Berkeley: University of California Press, 2012。迈克尔·赫茨菲尔德 (Michael Herzfeld)对希腊克里特小镇手工艺人的研究也对近藤的作品多有引注和评论,参见Michael Herzfeld, The Body Impolitic: Artisans and Artifice in the Global Hierarchy of Value, Chicago and London: University of Chicago Press, 2004.

6,关于亲属制度与企业文化的研究另可参见Sylvia Junko Yanagisako, Producing Culture and Capital: Family Firms in Italy, Princeton: Princeton University Press, 2002。

7,詹姆斯·克利福德:《论民族志寓言》,詹姆斯·克利福德、乔治·E.马库斯编:《写文化:民族志的诗学与政治学》,北京:商务印书馆,2006年,第148页。

8,Dorinne Kondo, “(Un)Disciplined Subjects: (De)Colonizing the Academy?” in Kandice Chuh and Karen Shimakawa eds., Orientations: Mapping Studies in the Asian Diaspora, Durham and London: Duke University Press, 2001, p.27.

9,参见斯蒂芬·A. 泰勒:《后现代民族志:从关于神秘事物的记录到神秘的记录》,詹姆斯·克利福德、乔治·E.马库斯编:《写文化:民族志的诗学与政治学》,北京:商务印书馆,2006年,第162-181页。

10,海登·怀特:《历史的和意识形态的叙事》,海登·怀特著、罗伯特·多兰编:《叙事的虚构性:有关历史、文学和理论的论文(1957-2007)》,马丽莉、马云、孙晶姝译,南京:南京大学出版社,2019年,第342页。

11,阿兰·梅吉尔:《历史知识与历史谬误:当代史学实践导论》,黄红霞、赵晗译,北京:北京大学出版社,2019年,第87-108页。

12,理查德·霍加特:《识字的用途》,阎嘉译,北京:商务印书馆,2020年。从主题上而言,也不免让人联想到另两本名著:E.P.汤普森(E.P.Thompson)的《英国工人阶级的形成》和保罗·威利斯(Paul Willis)的《学做工:工人阶级子弟为何继承父业》。

13,在这些关键词以及自我身份探寻上与之最为接近的作品或许是Matthews Masayuki Hamabata, Crested Kimono: Power and Love in the Japanese Business Family, Ithaca: Cornell University Press, 1990; Nancy Rosenberger, Gambling with Virtue: Japanese Women and the Search for Self in a Changing Nation, Honolulu: University of Hawai’i Press, 2001.

14,在一些学者看来,“典型的日本人”或“完美的日本家庭”或许只是一个人为的标签或外来的误解,日本人和日本家庭都处在与时俱进的变化之中,参见Merry Isaacs White, Perfectly Japanese: Making Families in an Era of Upheaval, Berkeley: University of California Press, 2002.

15,Dorinne K. Kondo, “Review: Work and Lifecourse in Japan by David W. Plath,” The Journal of Asian Studies, Vol. 44, No. 1, Nov., 1984, pp. 206-208; Dorinne K. Kondo, “Review: Becoming Japanese: The World of the Pre-School Child by Joy Hendry,” The Journal of Asian Studies, Vol. 47, No. 1, Feb., 1988, pp. 142-144.

16,凯文·叶尔文顿(Kevin A. Yelvington)的《生产权力》描述了作者在一家特立尼达工厂的类似田野经历,同样注重工厂中由男女性别产生的权力落差,且进一步融入了族群和阶级的因素,后两者特别是族群因素在佐藤工厂中并不显著,Kevin A. Yelvington, Producing Power: Ethnicity, Gender, and Class in a Caribbean Workplace, Philadelphia: Temple University Press, 1995。较早的优秀作品可参见Maria Patricia Fernández-Kelly, For We Are Sold, I and My People: Women and Industry in Mexico’s Frontier, Albany: State University of New York Press, 1983。

17,乌尔里希·贝克:《风险社会:新的现代性之路》,张文杰、何博闻译,南京:译文出版社,2018年,第122-153页。

18,“冲突”和“抗争”是日本劳工研究中的一个重要主题,对于罢工、集会、“春斗”等更为显性的“权力抵抗”不乏相应的研究,例如可参见Christena L. Turner, Japanese Workers in Protest: An Ethnography of Consciousness and Experience, Berkeley: University of California Press, 1995.

19,Paul H. Noguchi, “Review: Crafting Selves: Power, Gender, and Discourses of Identity in a Japanese Workplace by Dorinne K. Kondo,” American Anthropologist, New Series, Vol. 94, No. 1, Mar., 1992, p. 239. 保罗·野口(Paul H. Noguchi)自身的研究聚焦日本国家铁路公司的“家庭主义”企业文化,与《生成自我》不无共通之处,参见Paul H. Noguchi, Delayed Departures, Overdue Arrivals: Industrial Familialism and the Japanese National Railways, Honolulu: University of Hawaii Press, 1990。

20,Robert M. Emerson ed., Contemporary Field Research: Perspectives and Formulations, 2nd ed., Prospect Heights, Ill. : Waveland Press, 2001.

21,个别研究从“女性身份内化”“职场中的性别权力”等视角,对其有少量的引用,例如可参见髙橋睦子、田邊和佳子「ジェンダー・バイアスの多層性と近代の屈折—島根の場合—」、『国立女性教育会館研究紀要』、第7号、2003年8月、45-55頁;Santa Laukmane, “The Niku joshi Phenomenon: Meat-eating and Gender inside the Contemporary Japanese Workplace,” Japanese Review of Cultural Anthropology, Vol. 20, No. 2, 2019, pp.63-105.

22,桑山敬己:《学术世界体系与本土人类学:近现代日本经验》,姜娜、麻国庆译,北京:商务印书馆,2019年,第341页。

23,桑山敬己:《学术世界体系与本土人类学:近现代日本经验》,第64-74页。

24,例如可参见Mary C. Brinton, “Review: One Nation, Many Lives,” Contemporary Sociology, Vol. 21, No. 2, Mar., 1992, pp. 179-180。相对深入的评论可参见北村文「人類学/社会学される日本女性 ―メタ・エスノグラフィーの試み―」、『明治学院大学教養教育センター紀要:カルチュール』、第2卷第1号、2008年3月、123-133頁。

25,Jennifer Robertson, “Review: Crafting Selves: Power, Gender, and Discourses of Identity in a Japanese Workplace by Dorinne K. Kondo,” Anthropological Quarterly, Vol. 64, No. 3, Jul., 1991, p. 157.

26,例如可参见内山田康「ジェンダーを囲い込む、ジェンダーを解放する、ジェンダーの奥を見る」、『中央評論』、第231号、2000年5月。

27,Dorinne K. Kondo, “Gender, Self and Work in Japan Some Issues in the Study of Self and Other,” Culture, Medicine and Psychiatry, Vol.9, 1985, p.323.

28,Kate Purcell, “Review: Research on Gender: Understanding the World in Order to Change It,” Work, Employment & Society, Vol. 4, No. 4, December 1990, pp. 605-618.

29,Eyal Ben-Ari, “Review: Crafting Selves: Power, Gender and Discourses of Identity in a Japanese Workplace by Dorinne K. Kondo,” Bulletin of the School of Oriental and African Studies, University of London, 1991, Vol. 54, No. 3, 1991, p. 627.

30,Yuriko Yamanouchi, “Comments on Gordon Mathews: On Being Semi-Peripheral,” Japanese Review of Cultural Anthropology, Vol.16, 2015, pp.93-101.

31,Takie Sugiyama Lebra, The Japanese Self in Cultural Logic, Honolulu: University of Hawai‘i Press, 2004, p.178.

32,Keiko Ikeda, “Review: Crafting Selves: Power, Gender, and Discourses of Identity in a Japanese Workplace by Dorinne K. Kondo and Crested Kimono: Power and Love in the Japanese Business Family by Matthews Masayuki Hamabata,” American Journal of Sociology, Vol. 98, No. 6, May, 1993, p. 1478.

33,David W. Plath, “Review: Crafting Selves: Power, Gender, and Discourses of Identity in a Japanese Workplace by Dorinne K. Kondo, Crested Kimono: Power and Love in the Japanese Business Family by Matthews Masayuki Hamabata, Office Ladies, Factory Women: Life and Work at a Japanese Company by Jeannie Lo,” The Journal of Japanese Studies, Vol. 17, No. 2, Summer, 1991, p. 420. 普莱斯本人主编的《日本的工作与生活模式》也是这一领域研究的代表作之一,参见David W. Plath ed., Work and Lifecourse in Japan, Albany, N.Y. : State University of New York Press, 1983。

34,当然,专门研究家庭工厂女工的民族志作品并不多,王爱华(Aihwa Ong)在1987年的作品尽管描述的是在日本工厂工作的马来西亚当地女工,但与《生成自我》在问题意识和写作风格上颇有相似之处,参见Aihwa Ong, Spirits of Resistance and Capitalist Discipline: Factory Women in Malaysia, Albany: State University of New York Press, 1987。两年之后,帕特丽夏·鹤见(E. Patricia Tsurumi)出版的另一部知名作品《工厂女工》描述的是明治时期的纺织厂女工,属历史社会学的研究范畴,参见E. Patricia Tsurumi, Factory Girls: Women in the Thread Mills of Meiji Japan, Princeton, N.J.: Princeton University Press, 1992。大部分的研究,特别是国际比较视角的研究,往往关注大型企业和跨国公司,而非家庭工厂,例如可参见Mary Saso, Women in the Japanese Workplace, London: Hilary Shipman, 1990;Mary C. Brinton, Women and the Economic Miracle Gender and Work in Postwar Japan, Berkeley and Los Angeles: University of California Press, 1993。从社会学角度所作的最新的研究之一可参见Kazuo Yamaguchi, Gender Inequalities in the Japanese Workplace and Employment: Theories and Empirical Evidence, Singapore: Springer, 2019; 山口一男『働き方の男女不平等:理論と実証分析』、東京:日経BP、2017年。关于学徒制及其身份政治的研究可参见John Singleton ed., Learning in Likely Places: Varieties of Apprenticeship in Japan, Cambridge: Cambridge University Press, 1998。

35,但无论是在研究对象还是写作风格上,这些作品都与其存在较多差异。例如,1994年格伦达·罗伯茨(Glenda S. Roberts)的作品描述的是关西地区一家大型制衣厂中的全职蓝领女工,参见Glenda S. Roberts, Staying on the Line: Blue-collar Women in Contemporary Japan, Honolulu: University of Hawaii Press, 1994。劳里·格拉汉姆(Laurie Graham)对位于美国的一家斯巴鲁汽车工厂做了深入的参与式观察,参见Laurie Graham, On the Line at Subaru-Isuzu: The Japanese Model and the American Worker, Ithaca: ILR Press, 1995。1998年小笠原祐子的作品通过对一家位于东京的大型银行的田野调查,探讨了日本公司中女性“办公室文员”(office lady)的性别政治与权力抗争,参见Yuko Ogasawara, Office Ladies and Salaried Men: Power, Gender, and Work in Japanese Companies, Berkeley, Calif. : University of California Press, 1998。2000年,鲁埃拉•松永(Louella Matsunaga)的民族志作品探讨的同样是兼职女工及其在职场的权力地位,但调查的对象则是一家大型百货商店,参见Louella Matsunaga, The Changing Face of Japanese Retail, London: Routledge, 2000。2008年,米歇尔•塞奇威克(Mitchell W. Sedgwick)的作品从“组织人类学”的视角,对一家化名为YamaMax的日本大型电器公司在法国的分公司做了深入的民族志考察,参见Mitchell W. Sedgwick, Globalisation and Japanese Organisational Culture: An Ethnography of a Japanese Corporation in France, London: Routledge, 2007。

36,在《生成自我》之后又陆续出版了一些经典作品,如Nancy R. Rosenberger ed., Japanese Sense of Self, London: Cambridge University Press, 1994.

37,Takami Kuwayama, “The Discourse of Ie (Family) in Japan’s Cultural Identity and Nationalism: A Critique,” Japanese Review of Cultural Anthropology, Vol.2, 2001, pp.3-37.

38,部分代表性著作可参见Takie Sugiyama Lebra ed., Japanese Women: Constraint and Fulfillment, Honolulu, HI : University of Hawaii Press, 1984; Anne E. Imamura, Urban Japanese Housewives At Home and in the Community, Honolulu: University of Hawaii Press, 1987; Anne E. Imamura ed., Re-imaging Japanese Women, Berkeley: University of California Press, 1996; Robin M. Le Blanc, Bicycle Citizens: The Political World of the Japanese Housewife, Berkeley, Los Angeles, and London: University of California Press, 1999; Kaori H. Okano, Young Women in Japan: Transitions to Adulthood, London: Routledge, 2009; Nancy Rosenberger, Dilemmas of Adulthood: Japanese Women and the Nuances of Long-term Resistance, Honolulu, HI: University of Hawai‘i Press, 2013.对于1990年前诸多人类学和社会学相关作品的综述可参见Mariko Asano Tamanoi, “Women’s Voices: Their Critique of the Anthropology of Japan,” Annual Review of Anthropology, Vol. 19, 1990, pp. 17-37. 岩男寿美子等日本学者的主要著作可参见Sumiko Iwao, The Japanese Woman: Traditional Image and Changing Reality, New York: Free Press, 1993.

39,或许是某种巧合,就在《生成自我》问世的同期,另有几部类似的作品付梓。因此,在不少书评中,近藤的这一作品也往往与其作对比。这种比较和鉴别进一步突出了《生成自我》的特点和优势。这几部作品主要包括:Matthews Masayuki Hamabata, Crested Kimono: Power and Love in the Japanese Business Family, Ithaca: Cornell University Press, 1990; Jeannie Lo. M. E. Sharpe, Office Ladies, Factory Women: Life and Work at a Japanese Company, New York: Armonk, 1990.

40,安妮·艾莉森(Anne Allison)的《夜间工作》是少数颇为接近且同样出色的作品。尽管从表面上看,两者的主题天差地别,但事实上无论是对性别关系、公司文化、工作与家庭等主题的探讨,还是对于理论阐释的重视,两者颇有异曲同工之处。艾莉森甚至直接在书中直接回应了近藤关于“多重身份”的观点,参见Anne Allison, Nightwork: Sexuality, Pleasure, and Corporate Masculinity in a Tokyo Hostess Club, Chicago: University of Chicago Press, 1994。大量“芝加哥学派”的成果在“理论浓度”上自然更有过之而无不及,但其作品并不是本文的比较对象。

感谢您的阅读。下期将发表“政治民族志的经典之作:回眸《日本式选举运动》的学术史意义”,由复旦大学日本研究中心教授贺平执笔。欢迎感兴趣的朋友们继续关注。

海外日本研究推介系列预告(拟定)

南开大学日本研究院 丁诺舟讲师

第二篇 从“了解日本”到“让世界了解日本”——美国日本研究概况

南开大学日本研究院 丁诺舟讲师

复旦大学日本研究中心 贺平教授

复旦大学日本研究中心 贺平教授

第五篇 多重方法与国际比较下的概念论证:丹尼尔·阿尔德里奇的灾难叙事

复旦大学日本研究中心 贺平教授

南开大学日本研究院 丁诺舟讲师

澳大利亚皇家墨尔本理工大学中文系 倪锦丹博士生导师

第八篇 日常莫辩,理论何为:《生成自我》的价值与启示

复旦大学日本研究中心 贺平教授

第九篇 政治民族志的经典之作:回眸《日本式选举运动》的学术史意义

复旦大学日本研究中心 贺平教授

第十篇 欧洲的日本研究

柏林自由大学(德文:Freie Universität Berlin) Verena Blechinger-Talcott教授

第十一篇 《The Anime Ecology》A Genealogy of Television, Animation, and Game Media

澳大利亚皇家墨尔本理工大学中文系 倪锦丹博士生导师

第十二篇 作为世界文学的《源氏物语》——法国的《源氏物语》翻译项目

北京日本学研究中心 张龙妹教授

第十三篇 作为世界文学的《源氏物语》——亚瑟・威利英译《源氏物语》的日语回译

北京日本学研究中心 张龙妹教授

第十四篇 寄语中国的日本研究者

柏林自由大学(德文:Freie Universität Berlin) Verena Blechinger-Talcott教授

计划每周一发布,敬请期待!

日本国际交流基金会是日本唯一一所在世界各国及地区综合性地开展国际文化交流事业的专门机构。1994年北京日本文化中心作为日本国际交流基金会的北京事务所成立。为加深中日两国相互理解,基于以上理念,本中心在中国各地举办了多种多样的活动及事业。主要活动分为文化艺术交流、日语教育、日本研究知识交流三个领域。

日本国际交流基金会是日本唯一一所在世界各国及地区综合性地开展国际文化交流事业的专门机构。1994年北京日本文化中心作为日本国际交流基金会的北京事务所成立。为加深中日两国相互理解,基于以上理念,本中心在中国各地举办了多种多样的活动及事业。主要活动分为文化艺术交流、日语教育、日本研究知识交流三个领域。

今年は寅年ですね。

虎というと皆さんは何を思い浮かべるでしょうか。

水滸伝の武松の虎退治のお話でしょうか。

時の将軍から、屏風に描かれた虎を捕まえて見せろ、と無理難題を押し付けられた、一休さんの頓智話でしょうか。

水滸伝は中国のお話ですが、多くの日本人はこのお話を知っていると思います。

逆に一休さんの頓智話は日本の話ですが、かつてアニメが中国でも放送されておりましたので、ご覧になった中国の方も多いと思います。

国が違っても、共通の話題が見つかれば、お互いに仲良くなるきっかけになりますね。春節の休暇が明けましたら、機会をとらえて、どうかお近くの日本の友人・中国の友人と、虎の話にトライしてみてください。トラブルになることはないと思います。

さて、以前に中国の先生に教わったところによりますと、漢代の『説文解字』に「虎,山獣之君」とあり,古くから虎は威武雄略・果敢強健な気勢で向かうところ敵無しとされていることから、寅年は,あらゆる物事をうまく成し遂げることができると考えられている、とのことです。

今年は日中国交正常化50周年にあたり、また私たち国際交流基金にとっても、設立以来50周年を迎える節目の年にあたります。まだまだコロナ禍による人の移動の制限など、交流事業の実施は思うように進められないところも多々ありますが、当センターとしては、この記念すべき年に、文化交流による相互理解をより一歩進めるために、果敢に取り組んでゆきたいと思います。皆様のご参加と支援をどうぞよろしくお願いいたします。

最後に質問です。この短文に、トラは何頭いたでしょうか。

(正解は、日本語と中国語では数が異なると思います。)

写真は、2021年9月に保定の蓮池書院に、張裕釗と宮島大八の師生記念碑を見に行った際、向かいの保定総督府でみかけた虎の着ぐるみのような服装をした兵士の絵です。こんな兵隊が本当にいたんでしょうかね。

北京日本文化センター所長 野田昭彦

二〇二二年新春

日本国际交流基金会是日本唯一一所在世界各国及地区综合性地开展国际文化交流事业的专门机构。1994年北京日本文化中心作为日本国际交流基金会的北京事务所成立。为加深中日两国相互理解,基于以上理念,本中心在中国各地举办了多种多样的活动及事业。主要活动分为文化艺术交流、日语教育、日本研究知识交流三个领域。

日本国际交流基金会是日本唯一一所在世界各国及地区综合性地开展国际文化交流事业的专门机构。1994年北京日本文化中心作为日本国际交流基金会的北京事务所成立。为加深中日两国相互理解,基于以上理念,本中心在中国各地举办了多种多样的活动及事业。主要活动分为文化艺术交流、日语教育、日本研究知识交流三个领域。

#祝大家春节快乐、万事如意# 今年是虎年。谈到老虎,大家会联想到什么呢→http://t.cn/A6iajYuy

#中日Web对话:中日共通社会问题(5)∼中日体育城市∼# 日本国际交流基金会(JF)旨在在日中两国之间构筑知识交流的网络,为具有一定社会影响力的中国青年・中坚学者和知识分子提供访问日本的机会。本系列节目为邀请过去曾受基金会之邀访问过日本的中国知识分子,就日中两国共通的社会问题进行对话。

本期的话题为日中两国的“中日体育城市”→![]() 中日Web对话:中日共通社会问题(5)∼中日体育城市∼

中日Web对话:中日共通社会问题(5)∼中日体育城市∼

为庆祝世界体坛盛典·北京冬奥会及残奥会的召开,我们将在点赞此微博的朋友们当中抽选3名,送上由中信出版社出版的、记述曾勇夺冬奥会金牌的日本花滑选手·羽生结弦的新书《羽生结弦 王者之路》(野口美惠 著),抽奖截止于![]() 2月7日16:00 。

2月7日16:00 。

*我们将分别私信联系获奖者,感谢大家支持

日本国际交流基金会(JF)旨在在日中两国之间构筑知识交流的网络,为具有一定社会影响力的中国青年・中坚学者和知识分子提供访问日本的机会。本系列节目为邀请过去曾受基金会之邀访问过日本的中国知识分子,就日中两国共通的社会问题进行对话。

本期的话题为日中两国的“中日体育城市”。

大阪体育大学校长 原田宗彦 先生

专栏作家 张丰 先生

日本国际交流基金会是日本唯一一所在世界各国及地区综合性地开展国际文化交流事业的专门机构。1994年北京日本文化中心作为日本国际交流基金会的北京事务所成立。为加深中日两国相互理解,基于以上理念,本中心在中国各地举办了多种多样的活动及事业。主要活动分为文化艺术交流、日语教育、日本研究知识交流三个领域。

日本国际交流基金会是日本唯一一所在世界各国及地区综合性地开展国际文化交流事业的专门机构。1994年北京日本文化中心作为日本国际交流基金会的北京事务所成立。为加深中日两国相互理解,基于以上理念,本中心在中国各地举办了多种多样的活动及事业。主要活动分为文化艺术交流、日语教育、日本研究知识交流三个领域。

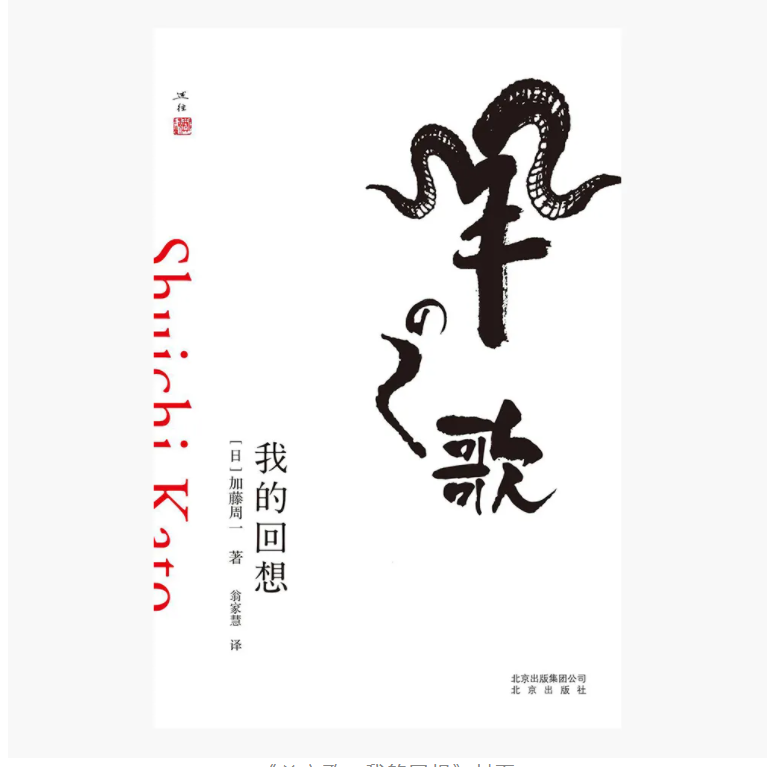

#(重播)日本研究之窗 —— 系列讲座(文学)第八讲:加藤周一和日本战后文学批评# 我们推出“日本研究之窗”系列讲座以来,受到广大读者的欢迎,为了让更多的读者受益,我们将分八期,每周四重播日本文学系列一,希望大家喜欢。【第八讲:加藤周一和日本战后文学批评 北京大学日本语言文化系 翁家慧】→![]() (重播)日本研究之窗 —— 系列讲座(文学)第八讲:加藤周一和日本战后文学批评

(重播)日本研究之窗 —— 系列讲座(文学)第八讲:加藤周一和日本战后文学批评

*扫描或长按识别文末二维码可阅读本文的繁体字版文本。

*扫描或长按识别文末二维码可阅读本文的繁体字版文本。

我们推出“日本研究之窗”系列讲座以来,受到广大读者的欢迎,为了让更多的读者受益,我们将分八期,每周四重播日本文学系列一,希望大家喜欢。

第八讲:加藤周一和日本战后文学批评

北京大学日本语言文化系

翁家慧

主讲人介绍:翁家慧,北京大学日本语言文化系副教授,1994年至2003年就读于北京大学日语系,获得文学博士学位,留校任教至今。现任该校日语系副教授,专业研究领域为日本近现代文学、日本战后文学批评、中日比较文学,代表作包括专著《通向现实之路——日本“内向的一代”研究》,译著《羊之歌:我的回想》《广岛札记》《大江健三郎传说》等。

众所周知,加藤周一是20世纪日本极具影响力的文艺评论家、思想家、文化学者,同时也是一位优秀的小说家和诗人。1919年9月,加藤出生于日本东京涩谷的一个医生家庭,从小热爱文学,倾心于西洋文艺。受父亲职业的影响,他从一高毕业后报考了东京帝国大学医学部,1950年获得医学博士学位,专攻血液学。在学期间他一直去法文系旁听,结识了渡边一夫、中岛健藏等法国文学研究者,同时与中村真一郎、福永武彦等人结成了“玛蒂涅诗人俱乐部”,尝试创作韵脚格律诗。1951年至1955年,加藤留学法国,在从事血液学研究的同时,游历欧洲并对各国文化进行了深入考察。1955年2月回国后,加藤把在欧洲期间的见闻与思考付诸笔端,创作了日本文学、文化论相关的一系列评论文章,他提出的“日本文化的杂交种性”一说成为日本文化研究领域的重要观点之一。不久之后,加藤决定弃医从文,专职从事文艺评论工作。他使用多角度、跨学科的方法进行比较研究,在文学批评、文化研究、文学史论、美术史研究等领域留下了数量巨大的经典论著。其中《日本文化的杂交种性》(『日本文化の雑種性』),《日本文学史序说》(『日本文学史序説』),《日本艺术的心与形》(『日本 その心と形』),《日本文化中的时间与空间》(『日本文化における時間と空間』)等学术专著已经被翻译成多种语言,在海外日本学研究领域产生了深远的影响。加藤的主要著作收录在《加藤周一自选集》(10卷)和《加藤周一著作集》(24卷)之中,其中与文学批评相关的论文可谓恒河沙数,不胜枚举,因篇幅所限,小文无法一一展开论述,今天仅就他与日本战后文学批评的关系做一个简单介绍,希望能为中国的日语学习者、日本文学文化爱好者以及研究者提供一个新的思路。

日本战后文学批评肇始于二战失败后的一片废墟之上,而加藤周一正是亲历者之一。他在自传《羊之歌》(『羊の歌』)中这样回忆道:

战争末期,川口市还实行灯火管制的时候,一群青年聚在一起,为即将上战场的伙伴们举杯送行。那些上战场的青年人中,有很多都活着回来了,回到了被战火夷为平地的东京。他们被征入伍的时候,早就已经没有运输船送他们去太平洋战场,本该让他们抱着火焰瓶飞扑到坦克履带底下的“本土决战”,最终也没有爆发。这些青年,他们不了解战场,他们知道的只有部队生活的荒诞;他们没有在中国杀人的经验,唯一的经验就是等着自己被杀。他们活着从来都不是为了将来如何,也觉得自己不必为现在和将来做任何打算。这群青年再次回到占领下的东京,创办了同人杂志《世代》。日高晋和诗人中村稔也混在这群青年当中,前者后来成了一名经济学家,后者写出了具有划时代意义的宫泽贤治研究专著。我和福永武彦、中村真一郎这两位小说家一起在《世代》上连续刊载了几篇文章,这些文章后来就成了我们三人合著的《一九四六——文学的考察》。[1]

战后日本恢复言论自由,各类文艺杂志如雨后春笋般迅速发展。加藤从外部考察日本文学、文化和社会的批评视角受到主编们的青睐,《世代》、《世界》、《近代文学》、《思想》、《文艺》、《批评》等杂志纷纷刊载他的评论文章。

那么,加藤的文艺批评到底有何独特之处呢?海老坂武教授认为,加藤的著作鲜明地刻画了日本文化的全貌。从杂交种文化论开始,他就一直在探索和追寻“日本式的东西”。他将大量的时间和精力花在对文学和美术作品的研究上,希望能从中提炼出日本文化的特征。这些特征让日本人看到自己的形象,并由此了解什么是日本文化。此外,海老坂教授指出,加藤非常关注世界局势(尤其西欧和中国),擅长在变幻莫测的局势中判断并确定日本在政治上、文明史上的位置。在持续性观察过程中,加藤不断地指出日本人当下面临的问题。[2]由此可见,加藤通过文学批评所要达到的目的是全面认知日本文化,准确定位日本在国际政治和文明史上的位置。

二十世纪五十年代,加藤在游历欧洲期间发表的《西洋游历途中有关日本文学的思考》《日本文化的杂交种性》等文章中就指出战前左翼文学被镇压,当时的文学没有社会性,作家们以一种方言报告自己的私生活,而志愿当作家的人读这些文章,其他人由于生活不同或关心的对象不同,即使读了也不得要领。他们的文学通过非合理的、独特的日语修辞法来进行,试图把日本文学纯化为日本式的东西。但战争一结束,这些思想立场在逻辑上彻底失去了必要性。这种独特的日本式修辞法对于战后的任何问题都发挥不了作用。他指出,企图以传统的日本文学同西方文学相对来捍卫传统的方法是注定要失败的,因为日本社会已经西化到一定程度,想要消除西方因素,就像阻挠社会的现代化进程一样,不过是一种徒劳。[3]对于战前文学的分析与判断源自加藤在战争期间大量的阅读和思考以及作为医生的战争体验。广岛原子弹爆炸后不久,他作为一名血液学领域的专家,参加了由东京帝国大学医学部和美国军医团共同组成的“原子弹爆炸影响联合调查团”。在与美国军医团接触过程中,他意识到在血液学领域,日本与欧美相比落后得不止一星半点。同时,他也发现这种落后不仅体现在血液学领域,实际上还包括日本文学家在精神上的落后,以及自己作为读者在阅读欧洲文学时方法上的落后。

我通过阅读他们的作品,在心里建构起他们的形象,但却很难通过这些形象去理解他们行为背后的动机。也就是说,我的阅读理解方式、我所建构的法国文学家的形象,明显是有缺陷的。另外,战后不久出现了风靡一时的萨特和加缪,他们的文学完全超出了以往文学概念的范畴,如果不改变阅读方式,就很难理解或掌握这些文学的核心内容。我感觉到日本在知性训练方面的“落后”。小说创作技巧上的问题固然重要,但当务之急是从更为本源性的问题出发,一切都要推翻重来。但我还太年轻,总觉得自己无所不能,总觉得自己还有足够的时间来打磨那件“善其事”之“器”。面对日本的“落后”,以及比它更为落后的我自己的“落后”,在这样一个时代,这样一个向着无限的未来敞开大门的时代,与其为“落后”正名,不如奋发图强、迎头赶上。[4]

加藤周一敏锐地捕捉着欧洲文学新思潮兴起的迹象,同时也关注到日本战后文学的新动向,并运用其独特的比较文化研究方法进行了细致入微的考察与鞭辟入里的分析。他认为,二十世纪五、六十年代,国民关注国内外局势,思考日本社会将来的走向,因此政治学家丸山真男、社会学家清水几太郎、文艺评论家中野好夫、小说家野间宏的作品具有很大的影响力。到了七十年代,日本经济发展、政治稳定,社会进入大众消费时代,村上春树和赤川次郎等中间小说作家人气高涨。加藤指出,这并非日本独有的现象。六十年代末德国学生引用马列术语时,也是频频使用法兰克福学派,也就是马尔库塞、阿多诺等作家的语言。[5]

本文简单介绍了加藤周一与战后文学批评的关系,概括地说,加藤的战后文学批评是基于日本文化和日本社会研究视野之下的一枝独秀,同时,也是现代日本人准确认知自我形象、了解本民族文化的一面镜子。

[2] 参见海老坂武:《加藤周一——质问二十世纪》,岩波书店,2013年。

[3] 参见加藤周一:《杂交种文化》,讲谈社,1974年,第39-40页。

[4] 加藤周一:《羊之歌:我的回想》,翁家慧译,北京出版社,2019年,第210-211页。

[5] 参见加藤周一:《“知识人时代”的终结——战后日本的社会、知识人、文学》,收入《文学所见的两个战后——日本与德国》,朝日新闻社,1995年,第288-290页。

日本研究之窗 —— 系列讲座(文学)

题目及主讲人

王凯 南开大学外国语学院

张龙妹 北京日本学研究中心

张龙妹 北京日本学研究中心

韦立新 广东外语外贸大学东亚文化研究中心

周以量 首都师范大学文学院

秦刚 北京日本学研究中心

徐静波 复旦大学日本研究中心

第八讲 “加藤周一与日本战后文学批评”

翁家慧 北京大学外国语学院

计划每周四发布,敬请期待!

阅读繁体版↓

日本国际交流基金会是日本唯一一所在世界各国及地区综合性地开展国际文化交流事业的专门机构。1994年北京日本文化中心作为日本国际交流基金会的北京事务所成立。为加深中日两国相互理解,基于以上理念,本中心在中国各地举办了多种多样的活动及事业。主要活动分为文化艺术交流、日语教育、日本研究知识交流三个领域。

日本国际交流基金会是日本唯一一所在世界各国及地区综合性地开展国际文化交流事业的专门机构。1994年北京日本文化中心作为日本国际交流基金会的北京事务所成立。为加深中日两国相互理解,基于以上理念,本中心在中国各地举办了多种多样的活动及事业。主要活动分为文化艺术交流、日语教育、日本研究知识交流三个领域。

#【时代|开幕回顾】人造风景_亚洲酒店计划# “亚洲酒店计划”的讨论视域覆盖了地缘意义上的区域性国家之共同遭遇,行走以及差异性的对话,是本项目最具活力的所在地,艺术家关于各自生存语境的创造回应,还原和展示着他们关于当下世界的思考,全球化扁平着生活及趣味的同一,也激发着艺术在此内部的消融、抵抗或抗争→![]() 【时代|开幕回顾】人造风景_亚洲酒店计划

【时代|开幕回顾】人造风景_亚洲酒店计划