文学与灾害——Literature, 3.11 and Pa…

新冠疫情也影响到了留在日本进行研究的外国研究人员。在这一系列访谈中,我们采访了几位基金会邀请的访日学者,听取了他们眼中的新冠疫情下日本的情况,以及这些“变化”对今后日本所具有的意义。

(视频内容中文翻译)

“系列访谈:后新冠世界中的‘分裂与交流’

外国研究人员眼中新冠疫情下的日本”

——Literature, 3.11 and Pandemic——

文学与灾害

Sahel Rosa

大家好。我是节目解说员Sahel Rosa。

在这一系列访谈中,我们请来了几位疫情期间留在日本继续进行研究的外国研究人员。我们将听取他们在各自专业领域的意见,看看他们如何对待在异国他乡遭遇的这一巨变,以及这一“变化”对今后日本所具有的意义。

参与访谈的各位研究人员,是日本国际交流基金会每年都会从世界各国邀请的“日本研究学者”。

这次的受访者是这位:

Chiara Pavone

大家好,我是Chiara Pavone,在美国加州大学洛杉矶分校(UCLA)读博士课程,研究日本文学。

提问者

您在东京遇上疫情,是否给生活和研究带来困难?

Chiara Pavone

具体来说就是,我来日本的目的是收集论文资料,并与同领域的研究者进行交流。然而4月上旬宣布进入紧急状态后,东京的公共设施全部关闭了。所以我无法进入图书馆、档案馆和博物馆。并且约定好要会面的一些教授,也见不到了。我还计划要在日本以及美国参加几个会议。遗憾的是,这些会议全部延期,国际间的往来也受到限制或被禁止。对我个人,也造成了很大的打击。我本来打算回意大利与三年未见的家人相聚,但也不得不放弃。

不过,最近几个月情况有所好转,很多合作研究现在可以继续进行了。例如,我们可以在线开展研究小组或阅读小组的活动。我很幸运能够参加世界各地举行的活动。它们常常在同一天举行,虽然很累但令人兴奋。与疫情初期相比,我能够明显感觉到人与人之间的联系,并且工作效率也有所提高。

提问者

从长远来看,您认为疫情会对日本人民和社会产生什么样的影响?

Chiara Pavone

这是一个非常有趣而又很难回答的问题。这些变化对日本产生的影响已经部分显现出来,并且似乎还会持续一段时间。我注意到其中一些变化产生了负面影响,特别是在工作的灵活性方面。一般来说,所谓灾难是指会影响到所有人的事情。也就是说,它会无差别地攻击社会各阶层的人。但是因为疫情,存在一些人,比起其他人受到的伤害更大。那就是临时工和具有专业技能的临时雇员。以所谓的派遣员工为主,还有做兼职的学生、为维持家庭收入做兼职的家庭主妇。这些人在新冠疫情中最先失去工作。当然,那些有幸没失业的人们也不得不在病毒的威胁下进行工作。试想一下早晚的交通高峰。在过去的几个月里,电车通勤的人数确实减少了。其实今天早上我坐了电车,发现实际上是不可能与周围的人保持社交距离的。甚至像我这样不得不在家工作的人,也会苦于另一种影响。对于上班族,以前是通过工作场所中的工作来切换上下班状态。但是因为现在无法明确地计算出工作时间,所以长时间过度工作的情况会经常发生。总的来说,自疫情发生以来,人们的心理负担很大。在这场疫情中,不仅仅是劳动者,所有人都感受到了压力。

此外,自2018年《工作方式改革关联法》通过以来,一部分企业虽然积极采取措施改善工作环境,但在疫情期间这些也正在瓦解。当然,我无法预测未来。如果我能预测,那么我现在就会被雇佣到某处,而不是在做研究。不过我希望日本政府采取必要的措施,以减轻疫情对所有劳动者以及在这种萎靡不振的经济环境下失业或正在求职的人们所造成的负面影响。

提问者

请谈一谈您的研究吧。

Chiara Pavone

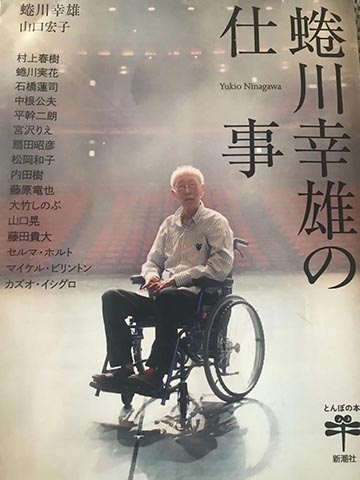

我正在研究东日本大地震后,媒体中特别是文学作品中对“身体”,尤其是对人体的表现。这是我的专业领域。我正在研究如何将身体用作比喻,以及在解释大型社会和空间实体的运作时,如何使用身体健康和疾病的概念。例如国家、社区和家庭的运作。听起来太抽象来了,我来举个具体的例子。经济学家有时在电视上说国民经济的“健全性”,而“健全”这个措词大家都不会觉得不合适。总结一下我所做的研究,就是我目前正在写一篇论文,其中考虑了个人和公共的“健康”概念是如何重合的。并且我也在研究东日本大地震后的文学作品以及其他涉及天灾人祸的文学作品是如何扰乱这种“健康”概念的。

提问者

您分析了许多女作家的作品,您觉得川上未映子和村田沙耶香等人的作品有什么吸引人的地方?关于这一点,我想请您谈一谈。

Chiara Pavone

正如我之前说明过的,我的研究是关于身体的。所以我关注的是身体的表达方式以及该表达方式的含义。因此,性别是不容忽视的。特别是有关健康的身体看起来应该是什么样的,性别会产生很多成见。有一段时间我并没有意识到这一点,但现在我会更……有意识地来看待当代女性作家及其作品。因为它直接涉及性别是如何塑造社会的。村田沙耶香和川上未映子尤其有意思。在她们的作品中,焦点集中在家庭等社会制度的危机上。而且描述了这种制度产生的性别差异以及目前仍在继续产生的情形。其中,村田沙耶香的作品尤其吸引人,闲暇时我也很喜欢阅读她的书,而并非出于研究目的。因为她尝试超越性别二元论来描绘性别。并且,有许多作品涉及偏离或超越我们熟知概念的存在,这令我很感兴趣。我想这也是她的作品在海外受到高度评价的原因。最近被翻译成英文出版的《人间便利店》(『コンビニ人間(Konbini Ningen)』Convenience Store Woman),在美国也是大受到好评。

提问者

真是太有趣了。可以请您详细地讲一讲吗?

Chiara Pavone

那么我就开始了。首先,我会介绍一下在疫情之前的研究概况以及我来日本第一年时的期待。接下来,我将说明新冠疫情如何推翻或印证我的假设。最后,我会介绍一些有关新冠疫情的文学作品,尽管目前数量还很少。我还将研究它们与东日本大地震特别是福岛第一核电站事故的作品的异同。我认为两者都描绘了影响人际关系的不稳定性和危险性。辐射和新冠病毒这种“无形威胁”的存在,危及个人并破坏整个社会的稳定。在作品中,这些威胁也被描绘为质疑现状、反抗社会压力的机会。

首先,我想借此机会谈一谈我的研究背景以及重视身体的理由。我用具体示例来简单说明一下当前研究的课题。东日本大地震的直接形象就是海啸在三陆海岸留下的残骸照片和视频。痛苦沉默的画面,至今还刻在我们很多人的记忆中。说来也怪,这些地震灾情画面与目前在媒体和社交网站上传播的新画面很相似。那些总是熙熙攘攘的世界著名大都市,比如东京、纽约、巴黎等,由于封城等原因而变成了空城。本该存在于此的人类的身体不见了,也感受不到生命,所以这两者的画面都令人感到怪异。这种“缺席”的画面让我想到了两种威胁的共同主题——“可见性”。大地震的照片直接显示了地震和海啸的破坏力。然而它也间接地讲述了一些视觉上无法表达的东西。也就是确实存在却看不见的东西。例如肯定有福岛第一核电站放射性物质的泄漏痕迹,还有相机镜头外的地震遇难者遗体和幸存者。与放射性污染一样,新冠病毒也被称为“无形的敌人”,由于看不见,所以更加恐惧。我们只能通过辐射和病毒对人体的危害来感知它们的存在。而且,还存在新冠病毒无症状感染者,这种影响甚至不会显现。在大地震灾情和疫情的照片中,人体要么被排除出表现范围,要么只是非常有选择地纳入其中。不同媒体中何人何种身体将被展示、何种人何种身体将被忽略、哪些身体被视是“自然”或“非自然”,社会上的一般想法常常体现在这些判断中。

我对人体感兴趣的另一个原因是,它在历史上一直被视为知识的对象和理解世界的手段。“头”这个词当然是指身体的一部分。但是在提到“螺丝头”或“前头”时也使用它。“头”这个概念也用于表示组织的高层,例如托马斯·霍布斯(Thomas Hobbes)的“身体政治”。就像这样,人体渗透到我们的语言中,形成了我们思考物体、空间和人类社会的手段。关于身体的措词有很多,往往用“健全”来形容良好的经济形势。另外有意思的是,前首相安倍晋三在谈话中呼吁“建设应对灾害的强韧国家”。“强韧”的意思是柔韧而强壮,这个词经常用来形容训练有素、具有耐力的身体。将国家和经济的繁荣与身体健康联系起来的用法,在其他层面上也发挥作用。它将包括疫情在内的各种灾害定义为威胁我们健康的重要方面。然而,反之亦然。也可以用身体不适来形容政治和经济失衡或社会的不满和焦虑。

桐野夏生2016年的小说《蔷薇香》(『バラカ(Baraka)』)就是一个非常明显的例子。主人公是东日本大地震中幸存下来的蔷薇香,患有甲状腺癌。12岁的蔷薇香那受损的身体已经成为辐射的有害影响和反核运动的象征。我于2019年秋天来到日本时,东京奥运会和残奥会迫在眉睫。涉及大地震的小说中,一个反复出现的主题就是受损的身体。然而与此不同的是,此时运动员健康和肌肉紧实的身体形象已经开始占据广告牌和电视屏幕。关注国内外的奥运会选手、关注他们的反复训练及突破极限的尝试,也可以认为是对国家健全性的呼吁。似乎在告诉我们,和运动员一样,日本也付出了巨大的努力,花费9年时间从地震灾情中恢复过来了。但是新冠疫情发生大约10个月后,出现在电视广告和街头广告牌上的画面趋势再次发生了巨大的变化。随着寒冬和“第三波”新冠疫情的到来,特定的广告也有所增加。比如感冒药、号称能提高免疫力的保健品以及最重要的消毒剂,总之就是保护处于危机中的人体的商品。

近几个月在疫情中持续存在的危机感,与福岛第一核电站事故发生后的情形很相似。福岛县和邻近县出产的农作物、肉类和鱼类受到的污染,对家庭安全构成威胁。部分威胁直至今天仍然存在。特别是在家中餐桌上食用的产地不明的食物时,也伴随着家人遭受辐射的风险。同样,在新冠肆虐的今天,把人迎进家门就会有被感染的风险。换句话说,这就相当于自己的“避难所”被侵犯了。正如我们必须保护身体不受病毒侵害一样,我们也必须保护家庭。电视广告似乎在宣称,自己的身体和生活空间的免疫力是目前最宝贵的商品。

文学作品中,对“家庭”的这些明显威胁,有一种表现手法就是对家庭关系的描写。例如金原瞳2015年所著的小说《一无所有之人》(『持たざる者(Motazaru Mono)』The Dispossessed),就是一部涉及疫情的作品。叙述者之一的修人因为畏惧辐射而与妻子离婚。修人和妻子在新生女儿的食物和抚养方式上发生了冲突。而在川上未映子的短篇集《说什么爱的梦》(『愛の夢とか(Ai no Yume toka)』Dreams of Love, Etc)中,主人公在地震后纠结于是否应该离开丈夫和国家,以逃避无爱的婚姻和辐射污染的恐惧。这两部作品并非直接,而是以略有不同的方式揭示了另一种焦虑。这种焦虑是针对核心家庭应有的状态和随之而来的性别分工。在《说什么爱的梦》中,主人公感到被家务事困住了。在她觉得自己的家不安全之后,更是如此。在《一无所有之人》中,修人的妻子香奈负责挑选家人的食物,她因为无法承受住丈夫的期望而精神崩溃。同时,香奈还饱受产后抑郁和独自育儿的痛苦。灾难的影响因人而异,有些人要比其他人遭受更大的痛苦。

对于疫情的文学反应大多涉及到这种紧急事态下出现的社会不平等。其他灾难发生时也是一样,这些反应首先采用非虚构的日记、随笔和社论的形式,虚构的作品则稍后才会出现。村田沙耶香从4月至6月一直在为德国报纸撰写短篇随笔。她在其中记录下新冠疫情对女性造成的影响。因为孩子一直在家,伴侣也在家工作,所以家务负担加重。这与涉及东日本大地震后的作品中所描绘的失衡现象很相似。在社会性危机期间,维持家庭“健康”所需的工作压在女性身上。在为数不多的关于疫情的虚构作品中,就有金原瞳的短篇小说《非社交距离》(『アンソーシャルディスタンス(Ansōsharu Disutansu)』(Unsocial Distance))。在其中,对类似的问题采取了不同的方法。故事是以20多岁的男性和女性的视角展开的。年龄段与迄今为止我提过的作品中的主人公不一样。自“第一波”新冠疫情以来,大学生沙南和幸希历经波折仍一直在交往,2人都患有精神疾病,并且正在努力适应成年后的转变。特别是幸希,刚刚在就职活动中找到了工作,但他工作的目的只是为了独立并和沙南一起生活。幸希怀疑独自在大阪工作的父亲有外遇并打算抛弃家庭,而他只是平静地注视着这一状况。对于试图监视和控制家里家外行动的母亲,幸希也只是冷眼观察着。而且他母亲还以异常的频率对房子不断进行消毒。幸希大部分时间都在外面和沙南度过,他希望病毒能入侵她他的家,杀死他那烦人的母亲,让这个麻烦消失。沙南对病毒的接受度比较高。对于深感在同调压力显著的社会中无立足之地的沙南来说,新冠疫情并不特别令她担忧。根据沙南的理论,那些不适合生存的人,包括她自己……即那些免疫系统不能发挥作用的人,注定要被感染和淘汰。持有这种想法的沙南,开始考虑要在毕业前和幸希殉情。在幸希说服她“活下去”之前,沙南有一段独白,她幻想自己变成病毒,获得了生杀予夺的力量。在《非社交距离》中,男女主人公挑战了保持社交距离的这一呼声,并培养了要拥有自己家庭的意愿。这读起来与我迄今所介绍的作品中的分裂倾向相矛盾。但是用病毒来比喻压迫,揭示了疫情和东日本大地震一样,有可能成为显现社会性失衡以及我们、作家和政府应对这一课题的平台。最后,正如村田沙耶香在她的随笔中所写:“病毒很可怕,但人类更可怕”,我认为她说得完全正确。

“系列访谈:外国学者眼中新冠疫情下的日本——Black-Japanese Mixed Race Identities”

“系列访谈:外国学者眼中新冠疫情下的日本——Usage of SNS in Covid-19 Japan”

“系列访谈:外国学者眼中新冠疫情下的日本——JIMBOCHO(神保町)and Covid-19”

日本国际交流基金会是日本唯一一所在世界各国及地区综合性地开展国际文化交流事业的专门机构。1994年北京日本文化中心作为日本国际交流基金会的北京事务所成立。为加深中日两国相互理解,基于以上理念,本中心在中国各地举办了多种多样的活动及事业。主要活动分为文化艺术交流、日语教育、日本研究知识交流三个领域。

日本国际交流基金会是日本唯一一所在世界各国及地区综合性地开展国际文化交流事业的专门机构。1994年北京日本文化中心作为日本国际交流基金会的北京事务所成立。为加深中日两国相互理解,基于以上理念,本中心在中国各地举办了多种多样的活动及事业。主要活动分为文化艺术交流、日语教育、日本研究知识交流三个领域。