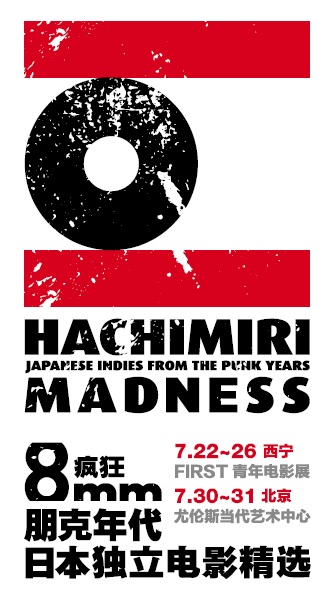

日本独立电影大师处女作公开,回归创作原点,重掀朋克热潮

上世纪七八十年代,精神思潮低弥的欧洲兴起了象征自由反叛精神的朋克文化,作为一种简洁有力的艺术形式被世界范围内的年轻人效仿。七十年代的日本,电影产业走向低谷,量产影片的“摄影所”系统逐渐崩溃。原本作为雇员就职于各大电影公司的职业导演全体被解除合约。导演也就此彻底沦为毫无经济保障的自由职业。在电影产业的动荡变革之下,8毫米电影作为一种简单记录工具,承载了青年人艺术创作的热情和时代的压抑感,一批风格自由张狂的影片诞生。电影不再是高居庙堂的梦幻产物,个人影像热潮翻滚而来,当代日本电影的一批重要导演就是从这个时期开始了电影创作。

上世纪七八十年代,精神思潮低弥的欧洲兴起了象征自由反叛精神的朋克文化,作为一种简洁有力的艺术形式被世界范围内的年轻人效仿。七十年代的日本,电影产业走向低谷,量产影片的“摄影所”系统逐渐崩溃。原本作为雇员就职于各大电影公司的职业导演全体被解除合约。导演也就此彻底沦为毫无经济保障的自由职业。在电影产业的动荡变革之下,8毫米电影作为一种简单记录工具,承载了青年人艺术创作的热情和时代的压抑感,一批风格自由张狂的影片诞生。电影不再是高居庙堂的梦幻产物,个人影像热潮翻滚而来,当代日本电影的一批重要导演就是从这个时期开始了电影创作。

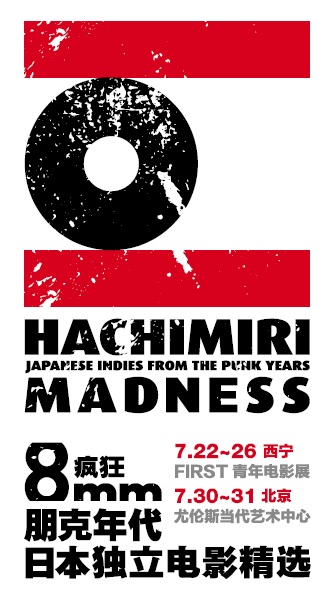

属于那个时代的朋克精神,正随着胶片的色彩逐渐褪去。为了更好的保存、传播这一批珍贵的影像,将曾经由8毫米承载的创作热情在数码时代继续传承,日本匹亚电影节联合香港国际电影节、柏林国际电影节共同策划了“疯狂8毫米:朋克年代的日本独立电影精选”,收入拍摄于1977年到1990年,出自园子温、矢口史靖、塚本晋也等9位重量级导演的11部8毫米独立电影作品,进行2K数码转换,加入英文字幕,并先后于第66届柏林国际电影节和第40届香港国际电影节展映。

北京日本文化中心非常荣幸地联合FIRST青年电影展和尤伦斯当代艺术中心,为“疯狂8毫米”添加中文字幕,巡回至西宁和北京,与中国的电影创作人、电影爱好者共同分享属于朋克年代的8毫米独立创作精神。再次感谢匹亚电影节荒木启子女士、香港国际电影节王庆锵先生,以及所有为这次展映的呈现付出努力的朋友。

共同主办:北京日本文化中心、FIRST青年电影展、尤伦斯当代艺术中心

中文字幕提供:北京日本文化中心

特别鸣谢:匹亚电影节(PFF)、香港国际电影节(HKIFF)

匹亚电影节总监荒木启子、日本著名导演矢口史靖将于西宁出席7月26日“疯狂8毫米”影后谈,和7月27日FIRST青年电影展颁奖典礼。

排片与购票

西宁・FIRST青年电影展淘票票平台链接 (7月15日开票,敬请关注)

北京・尤伦斯当代艺术中心豆瓣购票页面:全6场套票 单场票

“疯狂8毫米”导演及作品介绍

石井岳龙(ISHII, Gakuryu)

1957年,生于福冈县福冈市。1976年,进入日本大学艺术学部后立刻创作了8毫米电影处女作《高校大恐慌》,并受到狂热的追捧。出道以来,其尖锐的表现手法不仅在电影,在音乐录像、影像艺术、摄影等诸多媒介都得以施展。以“实验性”著称,将先锋音乐与镜头前的风景融合,尤其受到同行和艺术家的赞誉,连昆汀都表示过对石井导演的敬爱之情。代表作包括:《狂雷街区》(80);《爆裂都市》(82);《逆喷射家族》(84);《8万伏特霹雳神龙》(01);《没有人活着吗?》(12);《沙尼达尔之花》(13);《蜜之哀伤》(16)等。

《1/880000的孤独》

1977年/43分钟

一名郁郁寡欢的青年在东京的一个角落孤独地生活着,他高考落榜,正在为来年考试复读。但他却始终无法将注意力集中在学业上,而是整日沉浸在与这世界的疏离感和自卑、欲望中萎靡不振。直到有一天,这些绝望情绪毫无征兆地突然爆发了。无可救赎的冲击性结局令观众陷入深深的绝望。这部因阴暗、暴力而饱受争议的作品正是石井岳龙这位特立独行的导演事业的起点。石井导演最近一部名为《仅此而已》(That’s It)(2015)的电影收获了观众的热烈反响,这也是他时隔14年再度创作以摇滚为灵感的作品。

手塚真(TEZUKA, Makoto)

1961年出生于东京。高中时开始制作8毫米电影,得到包括大岛渚导演在内诸多电影人的高度评价。就读大学时,活跃于电影、电视、录像等诸多领域。除了电影外,还涉足小说、软件制作、活动策划等领域,其前卫的内容与风格备受关注。1999年电影《白痴》在威尼斯电影节上映,获得国际好评。

《UNK》

1979年/15分钟

本片讲述了一个女孩被飞碟劫持去了一座外星城市的故事。本片是手塚真高二时拍摄的第二部作品,是他对《第三类接触》的致敬之作。他前一年创作的第一部影片《绝妙派对》曾得到著名导演大岛渚的高度评价。手塚导演担任了本片除表演的所有职务。这部野心之作将实验性手法与特效进行了巧妙融合,挑战8毫米电影的创作可能。(无台词)

《鬼高校》

1979年/6分钟

两名高中女生放学后待在教室里,其中一个在夜幕降临后做了一个比恐怖片更甚的恶作剧。手塚真在高中毕业前短时间内拍摄的这部关于恐怖类型片研究的习作在摄影和导演上有出色的表现,并在当时以8毫米恐怖片的形式在全国范围进行了独立放映。《鬼高校》可以被视为90年代后期大受欢迎的《学校怪谈》系列影视作品的鼻祖。

山本政志(YAMAMOTO, Masashi)

1983年《暗夜狂欢节》在柏林・戛纳电影节上连续放映,受到了吉姆・贾木许(Jim Jarmusch)等纽约独立电影导演的大力支持。1987年《罗宾逊的庭院》获柏林电影节《Zitty》读者评审团奖、洛迦诺电影节评审团特别奖和日本电影导演协会新人奖等。2012年-2013年主持实践电影工作坊CINEMA IMPACT,和12位导演一起创作出了15部作品,其中包括大根仁导演的《恋之渥》等优秀作品。其他代表作包括:《色欲迷墙》(06);《听水的声音》(14)等。

《圣恐怖主义》

1980年/127分钟

在一幢公寓楼里,聚集着一群诡异的房客。一个进行无差别杀戮的男房客;一个富裕的过路杀人魔少女;公寓的管理员是一个天文学怪咖;一具漂浮在水缸不停自言自语的尸体;还有一群像是右派分子的人。形形色色的人接踵登场,故事情节同时展开。这部极度癫狂,令人震惊的影片是山本政志的一部鲜为人知的杰作,在这部影片之后,山本导演以他的另一部影片《夜半狂欢》(1982)震惊了世界。

绪方明(OGATA,Akira)

1959年生于佐贺县。就读于福冈大学时,与导演石井岳龙相遇,成为其助理导演。1981年《东京白菜头阿K》入选PFF(匹亚电影节)。之后先后担任高桥伴明、大森一树的助理导演。2000年,发表首部剧情长片《独立少年合唱团》,获得包括柏林国际电影节最佳新人奖在内的诸多奖项。2005年作品《何时是读书天》获得蒙特利尔国际电影节评委会特别奖。现任教于日本映画大学。其他主要作品: 《小乃海苔便当》(09);《怪奇大作战神秘档案》(13);《与友散步》(14);《为了这条街的生命》(16)等。

《东京白菜头阿K》

1980年/59分钟

一个名叫K的青年在一天早上起床时发现自己变成了一颗白菜。他出门来到街头,却又立即被卷入到一系列事件中,还遭人追逐。本片虽以卡夫卡为原本,却并未致力于心理描写和文学性,而是单纯捕捉在城市中盲目奔逃的K的身影,创立了一种全新的动作片风格。在这部影片之后,绪方明成为石井岳龙的导演助理,并在2000年拍摄了他自己的长片导演处女作《独立少年合唱团》。

诹访敦彦(SUWA, Nobuhiro)

生于1960年,毕业于东京造型大学。在读期间曾参与独立电影的制作,毕业后担任电视台纪录片的导演。1996年发表了电影《双》,获得鹿特丹国际电影节亚洲最佳电影奖。1999年凭借电影《家庭私小说》获得戛纳电影节国际影评人大奖。2005年《现代离婚故事》获洛迦诺国际电影节评审团特别奖。诹访导演因其独特的工作方式即不使用完成的剧本而闻名。2008年到2013年担任东京造型大学校长。其他代表作品包括: 《广岛别恋》(01);《巴黎,我爱你》(06);《由纪和妮娜》(09)等。

《话多多二人帮》

1984年/85分钟

影片一开始,失聪的小混混加村和读着文库丛书的理惠二人讲述着即将开始的故事,紧接着发生了追逐和枪战。全片插入章节字幕,记入拍摄日期,并通过台词提示电影的剩余时间。受戈达尔的影响,诹访敦彦在这部电影中丰富地展现了他的精神并继续探索剧情片的虚构本质。

园子温(SONO, Sion)

出生于日本爱知县丰川市。17岁开始写诗,被称作“穿着牛仔裤的萩原朔太郎”。执导的第一部影片《我是园子温》(85)和次年的《男之花道》入选PFF,《叹气自行车》(90)获得第四届PFF制作奖学金。此后持续发表极强表现力,有明显个人特征的作品。作为日本独立电影人的领军人物,活跃在国际影坛,在各大国际电影节获奖无数。国际电影节的常客。代表作品包括《循环自杀》(01)、《纪子的餐桌》(06)、《爱的曝光》(08)、《冰冷热带鱼》(11)、《希望之国》(12)、《地狱为何恶劣》(13)、《爱与和平》(15)、《悄然的星》(16)等。

《我是园子温!!》

1984年/37分钟

这部影片以导演园子温自己在阴暗的房间里持续三周对着镜头喃喃低语开篇,直到他在生日当天,画风突转,镜头奔出房间暴走街头。这部影片记录了22岁的他用奇怪的声音大喊大叫和他剃光头时的情景。他以影片的形式狂热地寻找着自己存在的证据,同时犀利地将话题引申到影片本身的存在性上。园子温在不断地挑战着电影行业现存的法则,而他非凡的创作能量也在这部作品中集中体现。

《男之花道》

1986/111分钟

本片的第一部分发生在东京,主人公不明原因地疯狂躲避着某些人;第二部分则平静地讲述了胸怀大志想在东京做出一番事业,实际上却被困在小镇平凡度日的主人公决定背井离乡的故事。导演无法割舍自己的故乡和家,而他的恼怒也不断地在电影中痛苦地回响。这部电影为园子温的第一部剧情片《自行车叹息》打下基础,也是他迈向高产电影生涯的第一步。

平野胜之(HIRANO, Katuyuki)

1964年出生于静冈县。还未正式从事专业导演前就开始拍摄8毫米电影作品,因入选PFF受到高度评价。成为职业导演后的处女作《由美香》完成于1997年。其后又导演了《水户拷问》等多部轻松有趣的AV作品。纪录了自己和女演员林由美香的北海道自行车之旅的《由美香》公开上映后迅速走红后,导演了以自行车旅游为题材的《自行车三部曲》。寒冬时节亲自穿越北海道拍摄的《白》在柏林国际电影节上映。2011年上映的作品《导演失格》记录了2005年突然失去爱人(女演员林由美香)之后从绝望中重生的过程。

《爱之街角2丁目3番地》

1986年/93分钟

正弘和阳子因一点小事分手后,正弘试着做一个异装癖者,阳子则和一些乞丐混在一起。本片改编自大友克洋的一部漫画,平野胜之却运用极其随兴的手法使影片与原本的故事情节渐行渐远,并由肉体躯壳的狂欢作乐贯穿了电影剩下的部分。这种诞生于虚拟与现实之间的混乱狂欢,就像毒品一样让观众深陷其中。这部电影曾受到导演大岛渚的高度赞扬。

塚本晋也(TSUKAMOTO, Shinya)

1960年1月1日出生于东京涩谷。14岁即开始接触8毫米摄像机。1987年《电线杆小子的冒险》获匹亚电影节获得大奖。89年,院线处女作《铁男》在罗马国际幻想电影节获奖。其主要作品有《东京铁拳》(95)、、《双生儿》(99)、《六月之蛇》(02)、《死亡解剖》(04)、《噩梦侦探》(06)、《KOTOKO》(11)、《野火》(14)等。其参与制作、导演、编剧、摄影、美工、剪辑的作品,在国内外获得诸多奖项。97年、05年两度作为评委出席威尼斯电影节。塚本还作为演员参演过石井辉男、清水崇、利重钢、三池崇史、大谷健太郎、松尾铃木等导演的作品。2002年获得每日映画大奖最佳男配角。

《电柱小僧的冒险》

1988年/47分钟

主人公因为后背长着一个长长的电线杆而饱受欺凌,本片讲述了他穿越到25年后的未来的一系列奇妙经历。在未来世界中主人公必须对抗一群试图统治人类的金属吸血鬼暴徒。塚本晋也凭借出色的动画制作技巧创造出惊人的高速视觉效果,并因此获得了匹亚电影节的最高大赏。随后的一年里,他事业蒸蒸日上,深受观众喜爱的电影《铁男》更是让他的名字家喻户晓,响彻世界。

矢口史靖(YAGUCHI, Shinobu)

1967年生于神奈川县。1990年凭借《雨女》获得PFF大奖。1993年凭借PFF奖学金制作的作品《赤脚郊游》,作为职业导演出道。此后又拍摄了《秘密花园》(97)、《公路狂飙》(99)等高口碑作品,2001年以男子水上芭蕾为题材拍摄了《五个扑水的少年》,该电影广受讨论,获得了巨大的成功。2004年,其作品《摇摆女孩》获得了第28回日本电影学院奖最佳剧本、最佳音乐、最佳录音、最佳编集和话题奖等五项大奖。此后《愉快的飞行》(08)、《机器人大爷》(12)等也大获成功。因作品兼具艺术性和娱乐性,被誉为“日本电影界的至宝”。

《雨女》

1990年/72分

连日阴雨,两个贫困的女人抢劫超市,糟蹋白菜地,甚至杀了一头牛。电影混合着纪录片、B级恐怖片和先锋电影的风格,刻画出两个不顾一切胡作非为的女人。《雨女》获得了匹亚电影节的大奖,矢口史靖借此迅速成为日本知名的娱乐电影导演之一。

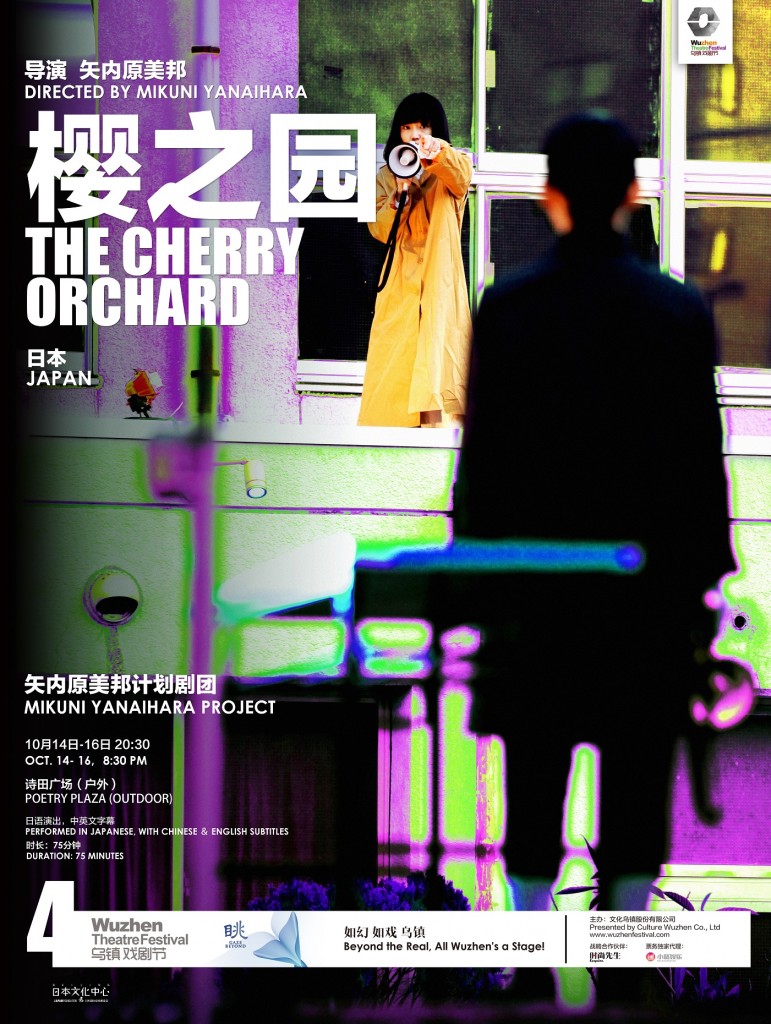

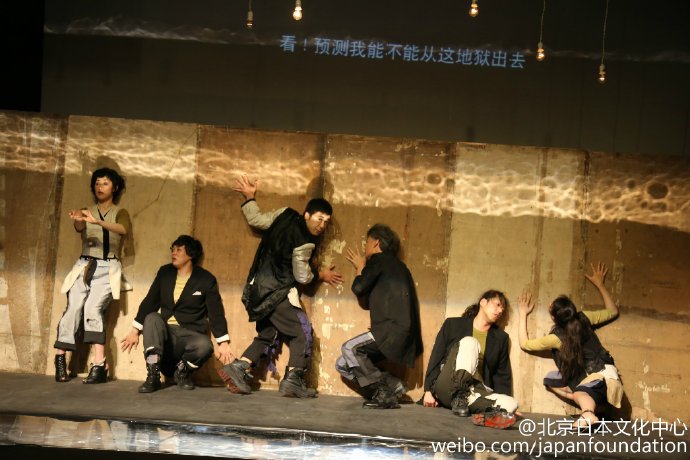

1997年召集了不同领域的艺术家共同成立舞团nibroll, 与各领域的艺术家一同合作创作舞台作品,如视频制作人Keisuke Takahashi,音乐家SKANK,艺术家Takuya Kamiike等。。自舞团成立以来,他们不仅仅在日本,还在北美、欧洲、亚洲等国家进行演出,得到了国内外密切的关注。除此之外,剧团还是世界各大戏剧节的常客,受汉堡拉奥孔国际戏剧节等多个海外艺术节邀请,甚至在纽约The Kitchen剧场举办个人演出,均收获非常高的国际评价。2005年以吉祥寺剧场开幕大戏为契机,启动制作戏剧作品的MIKUNI YANAIHARA PROJECT并担任剧作和导演,2012年凭借《乐观!泰门》获得第56届岸田国士戏曲奖。以“off-Nibroll”名义创作的当代艺术作品,参与过多个展览;为动画电影《遗忘之岛》担任人物动作设计等等,矢内原美邦积极跨舞蹈、戏剧、美术等多领域创作作品。曾获日本舞蹈论坛大赏、横滨市文化艺术奖励奖。目前是近畿大学舞台艺术学科副教授。近年来,她致力于与亚洲其他国家进行广泛的交流活动,并与当地艺术家合作。

1997年召集了不同领域的艺术家共同成立舞团nibroll, 与各领域的艺术家一同合作创作舞台作品,如视频制作人Keisuke Takahashi,音乐家SKANK,艺术家Takuya Kamiike等。。自舞团成立以来,他们不仅仅在日本,还在北美、欧洲、亚洲等国家进行演出,得到了国内外密切的关注。除此之外,剧团还是世界各大戏剧节的常客,受汉堡拉奥孔国际戏剧节等多个海外艺术节邀请,甚至在纽约The Kitchen剧场举办个人演出,均收获非常高的国际评价。2005年以吉祥寺剧场开幕大戏为契机,启动制作戏剧作品的MIKUNI YANAIHARA PROJECT并担任剧作和导演,2012年凭借《乐观!泰门》获得第56届岸田国士戏曲奖。以“off-Nibroll”名义创作的当代艺术作品,参与过多个展览;为动画电影《遗忘之岛》担任人物动作设计等等,矢内原美邦积极跨舞蹈、戏剧、美术等多领域创作作品。曾获日本舞蹈论坛大赏、横滨市文化艺术奖励奖。目前是近畿大学舞台艺术学科副教授。近年来,她致力于与亚洲其他国家进行广泛的交流活动,并与当地艺术家合作。

小剧场戏剧的脉络做一次梳理,再和你聊聊现在进行时的日本当代小剧场戏剧长什么样。当然,你也可以前往他们两位运营的演剧最强论-ing网站先获取第一手资料:http://engekisaikyoron.net

小剧场戏剧的脉络做一次梳理,再和你聊聊现在进行时的日本当代小剧场戏剧长什么样。当然,你也可以前往他们两位运营的演剧最强论-ing网站先获取第一手资料:http://engekisaikyoron.net.jpeg) 80年代起开始观剧生涯,主要观看东京地区演出的日本戏剧,90年代起为杂志、专业期刊、公演宣传册等撰写采访文、作品解说、投稿等。2009年起为《朝日新闻》每月的剧评栏目供稿。同年起担任东京艺术剧场的运营委员及企划审查委员。去年起担任多摩市立综合型文化设施帕特农多摩的企划顾问。现在为月刊《TheaterGuide》撰写连载栏目《1个主题2代人》,记录不同世代创作者之间的对话访谈。另外,和藤原力共同企划,监修并执笔网站《演剧最强论-ing》,介绍日本当代戏剧的第一手信息。另著有《予我们光亮》(河出书房新社),记录蜷川幸雄创立的高龄者戏剧团体埼玉金时代剧团的41位成员的采访、《演剧最强论》(飞鸟新社,与藤原力合著),从多个视角考察近年的日本戏剧。近十年的年均观剧数量保持在250-280部之间。(照片摄影©平松理加子)

80年代起开始观剧生涯,主要观看东京地区演出的日本戏剧,90年代起为杂志、专业期刊、公演宣传册等撰写采访文、作品解说、投稿等。2009年起为《朝日新闻》每月的剧评栏目供稿。同年起担任东京艺术剧场的运营委员及企划审查委员。去年起担任多摩市立综合型文化设施帕特农多摩的企划顾问。现在为月刊《TheaterGuide》撰写连载栏目《1个主题2代人》,记录不同世代创作者之间的对话访谈。另外,和藤原力共同企划,监修并执笔网站《演剧最强论-ing》,介绍日本当代戏剧的第一手信息。另著有《予我们光亮》(河出书房新社),记录蜷川幸雄创立的高龄者戏剧团体埼玉金时代剧团的41位成员的采访、《演剧最强论》(飞鸟新社,与藤原力合著),从多个视角考察近年的日本戏剧。近十年的年均观剧数量保持在250-280部之间。(照片摄影©平松理加子)

上世纪七八十年代,精神思潮低弥的欧洲兴起了象征自由反叛精神的朋克文化,作为一种简洁有力的艺术形式被世界范围内的年轻人效仿。七十年代的日本,电影产业走向低谷,量产影片的“摄影所”系统逐渐崩溃。原本作为雇员就职于各大电影公司的职业导演全体被解除合约。导演也就此彻底沦为毫无经济保障的自由职业。在电影产业的动荡变革之下,8毫米电影作为一种简单记录工具,承载了青年人艺术创作的热情和时代的压抑感,一批风格自由张狂的影片诞生。电影不再是高居庙堂的梦幻产物,个人影像热潮翻滚而来,当代日本电影的一批重要导演就是从这个时期开始了电影创作。

上世纪七八十年代,精神思潮低弥的欧洲兴起了象征自由反叛精神的朋克文化,作为一种简洁有力的艺术形式被世界范围内的年轻人效仿。七十年代的日本,电影产业走向低谷,量产影片的“摄影所”系统逐渐崩溃。原本作为雇员就职于各大电影公司的职业导演全体被解除合约。导演也就此彻底沦为毫无经济保障的自由职业。在电影产业的动荡变革之下,8毫米电影作为一种简单记录工具,承载了青年人艺术创作的热情和时代的压抑感,一批风格自由张狂的影片诞生。电影不再是高居庙堂的梦幻产物,个人影像热潮翻滚而来,当代日本电影的一批重要导演就是从这个时期开始了电影创作。