第一回日本映画広州上映ウィーク

日本を舞台に今日も起こるさまざまな出来事。昭和時代の家族の風景から、高校生たちの青春、恋愛や時にはスリルとサスペンスなど……。

「日中国交正常化45周年」を迎えた今年、新旧7作品の映画を通じて日本の姿を伝える「第1回日本映画広州上映ウイーク」が日本・中国の協力のもとスタートします!特に上映作品「瀬戸内海」映画監督大森立嗣様及びプロデューサー近藤貴彦様もご来場し、会場を盛り上げます。中国・広州市の三つの映画館を舞台に、ジャンルや時代を超えた日本を旅してみませんか?

【日程】

2017年5月26日(金)

開幕式:午後2時半(ご招待のお客様のみ)

5月27日(土)

14:30映画『セトウツミ』の上映及びアフタートーク

広東外語外貿大学

参加無料・事前予約不要

19:00映画『セトウツミ』の上映及びアフタートーク

広州中華広場電影城

映画のチケットを購入されたみなさまはアフタートークにもご参加いただけます

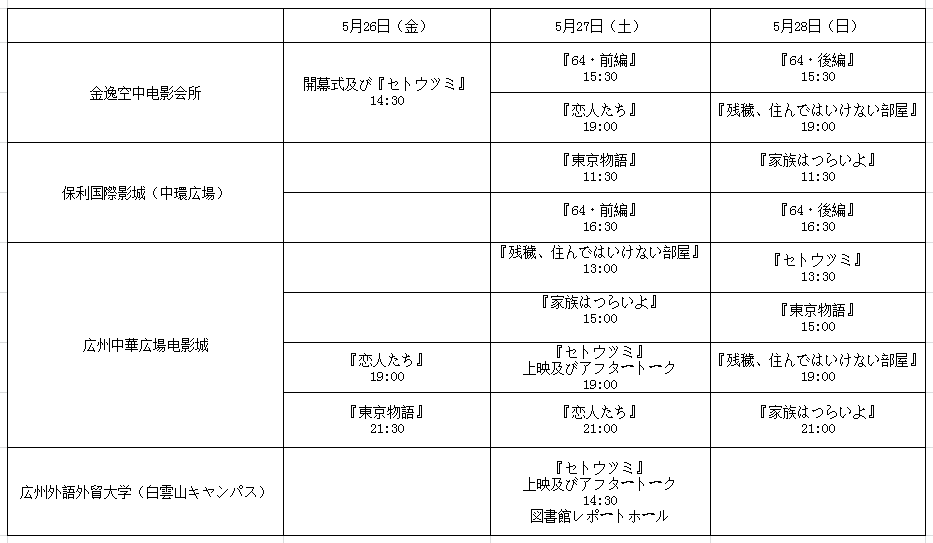

5月26日(金)~5月28日(日)映画上映スケジュール

チケット購入について

映画館窓口・淘票票App、各チケットネット販売ホームページにより

チケット発売中

主催:

日本国際交流基金会

広東省電影行業協会

支援:

日本国駐広州総領事館

日本貿易振興機構広州事務所

映画『セトウツミ』製作者紹介

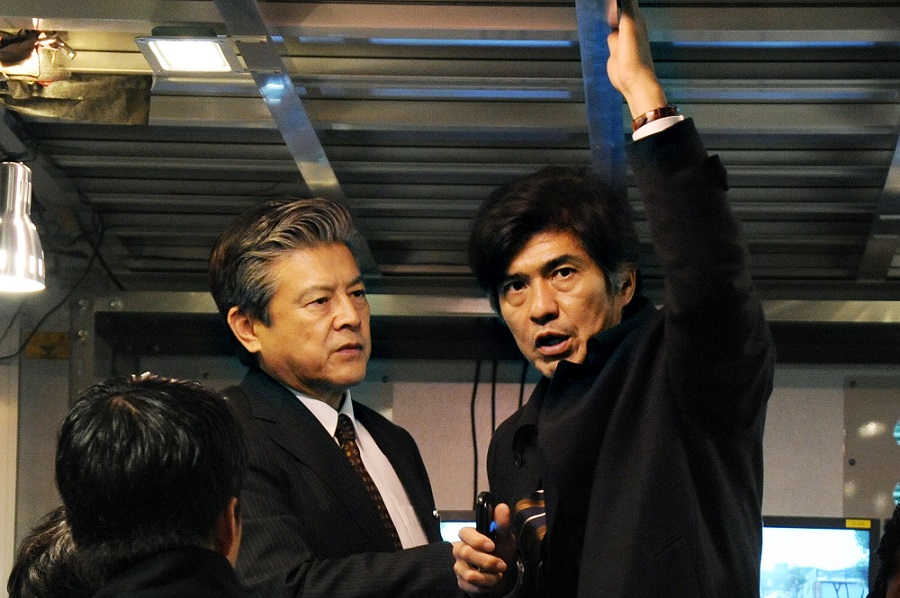

監督:大森立嗣(Oomori Tatsushi)

1970年生まれ。前衛舞踏家で俳優、大駱駝艦の麿赤兒の長男として東京で育つ。 大学入学後、8mm映画を制作。俳優として舞台、映画などに出演。2005年『ゲルマニウムの夜』で監督デビュー、国内外で高い評価を受ける。2010年『ケンタとジュンとカヨちゃんの国』で日本映画監督協会新人賞を受賞。2013年、「さよなら渓谷」が第35回モスクワ国際映画祭のコンペティション部門出品に日本映画として唯一出品され、「洗練された演出と人間関係の深い理解」が審査員に評価され、審査員特別賞を受賞。新作『光』(英題 AND THEN THERE WAS LIGHT)が今年の秋に公開予定。

プロデューサー:近藤贵彦(Kondo Takahiko)

1968年生まれ、愛知県出身。駒澤大学入学後、 大森監督と共に8mm映画を制作。映画、テレビ制作を経て、企業PV、CMのプロデューサーを務める。その後再び映画業界に復帰。大森監督とは『ぼっちゃん』『さよなら渓谷』(13)でも組んでいて、今年の秋には『光』(原作:三浦しをん)の公開を控えている。

映画作品紹介

© 2016 “SETO & UTSUMI” Film Partners © Kazuya Konomoto (Akitashoten)

●セトウツミ(2016)監督:大森立嗣

ストーリー:高校2年生の内海想(池松壮亮)と瀬戸小吉(菅田将暉)は、放課後をいつも河原でダラダラと喋りながら一緒に過ごす。性格は真逆のような内海と瀬戸だが、くだらない言葉遊びで盛り上がったり、好きな女の子に送るメールの文面で真剣に悩んだり、ときにはちょっと深いことも語り合ったり……。そんな2人を影ながら見守っているのは同級生の樫村一期(中条あやみ)だ。瀬戸は樫村のことが好きだけど、樫村は内海が気になっていて、内海はそんな樫村につれない素振り。さらにヤンキーの先輩鳴山(成田瑛基)や謎のバルーンアーティスト(宇野祥平)たちが、2人の日常にちょっとした波風を立てていく。

©1953 Shochiku Co., Ltd.

●東京物語(1953年)監督:小津安二郎

ストーリー:尾道に住む老夫婦、周吉ととみが東京で暮らす子供達を訪れるために上京する。子供達は久しぶりの再会で2人を歓迎するが、それぞれ家庭の都合もあり、構ってばかりはいられない。結局、戦死した次男の嫁、紀子が2人の世話をすることになる。老夫婦は子供達がすっかり変わってしまったことに気づくのであった。

©2016 “What a Wonderful Family!” Film Partners

●家族はつらいよ(2016年)監督:山田洋次

ストーリー:長男・幸之助(西村雅彦)の一家、次男・庄太(妻夫木聡)と3世代で同居をする平田家の主、周造(橋爪功)。妻・富子(吉行和子)の誕生日であることを忘れていたことに気付き、彼女に何か欲しいものはないかと尋ねてみると、何と離婚届を突き付けられる。思わぬ事態にぼうぜんとする中、金井家に嫁いだ長女・成子(中嶋朋子)が浪費癖のある夫・泰蔵(林家正蔵)と別れたいと泣きついてくる。追い掛けてきた成子の夫の言い訳を聞いていらついた周造は、思わず自分も離婚の危機にあることをぶちまけてしまう。

©2016 64 Film Production Committee

●64(前編・後編)(2016年)監督:瀬々敬久

ストーリー:昭和天皇の崩御により、わずか7日間しかなかった昭和64年、その間に起きた少女誘拐殺人事件。犯人は7歳の少女を誘拐し、家族に2000万円の身代金を要求した。父親は犯人の指示に従ったが、少女は殺害され、犯人は逃走してしまった。通称『64(ロクヨン)事件』。

当時事件を担当していた三上(佐藤浩市)はその後、刑事課から広報室へ異動し、メディアや上級官僚と闘い続ける日々を送っている。時効成立まで1年と迫った頃、もう一人の少女が行方不明になってしまった……。

©2015 Shochiku Broadcasting / Arc Films

●恋人たち(2015年)監督:橋口 亮輔

ストーリー:貧しい生活を送るアツシ(篠原篤)の妻は、数年前に通り魔殺人事件の犠牲になった。

瞳子(成嶋瞳子)は皇族の追っかけをすることと、小説や漫画を描いたりすることだけが楽しみだ。ある日パート先にやってくる取引先の男とひょんなことから親しくなる。

弁護士事務所に勤める四ノ宮(池田良)は、エリートの完璧主義者。彼には学生時代から秘かに想いを寄せている男友だちがいる。

それぞれの“恋人たち”は、失ってはじめて「当たり前の日々」のかけがえのなさに気づいていく。

©2016 “The Inerasable” Film Partners

●残穢、住んではいけない部屋 (2016年)監督:中村 義洋

ストーリー:すべての物語は一通の手紙から始まった。

ある日、小説家である私は手紙をもらった。久保さんという女子大学生からだった。彼女は、自宅マンションの部屋から不気味な音が聞こえるため、好奇心から自ら調査を行ったという。その結果、昔この部屋に住んでいた人々は、自殺をしたり、なんらかの原因で死んでしまったりすることがわかった。

なぜみんなが死んでしまったのか、これらの事件は部屋の音に何か関係があるのか? この裏に、長い間に隠されていた真実とは……。

「2017年日本語教育学実践研修会」開催のお知らせ

北京日本文化中心与北京日本学研究中心自2009年起,已连续8年为高校日语教师举办日语教育学研修会。本研修会以促进日语教师专业发展为目标,聚焦教学实践,为广大一线教师提供日语教学与科研相结合的实践研修平台,以“研修时间充分、研修环境优越、研究资料充足、重视内省协作、深入交流研讨”等为特点,受到了参加者的好评。

今年,我们继续突出“实践研究”的主题,面向全国高校日语教师,组织为期五天的(前期)暑期集中研修和为期两天的(后期)实践研修成果报告会,内容以教学实践的课题研究为主线,通过组织教师反思自身教学观念与教学方法,学习前沿教学理论和实践案例,提高日语教师的教学实践反思能力及相关实践课题的研究能力,以促进教师的教学实践研究与科研立项、论文撰写相结合,同时也为教师查阅文献资料提供便利,为广大日语教师的专业发展提供动力支持。对于全程参加并完成“实践研修成果报告”的教师颁发研修结业证书。有关具体事宜通知如下:

日期:

(1) 2017年7月14日~7月18日 暑期集中研修(13日报到19日离开)

(2) 2017年9月~2018年1月 实践研究及撰写“实践研修成果报告” (在参加教师所在单位完成)

(3) 2018年3月中旬(2天)(暂定)实践研修成果报告会(赴京报告;如果报告人数超过预案,将进行选拔)

地点: 北京日本学研究中心(北京外国语大学内)

内容: 日语教育学理论与教学实践的课题研讨

参加费用:1000元(含资料费)

暑期集中研修(7月14日~7月18日)住宿费及交通费自理。

实践研修成果报告会(2018年3月) 住宿及交通费由举办方提供。

参加人数: 20名

报名条件:

a) 全国大学在职日语教师,教学经验2年以上(欢迎团队报名,可多人共同申请同一课题,团队成员不限于同一教育机构)。

b)必须提交以下书面材料

①报名表

②教学实践反思报告(记录您在教授日语过程中的重要事件及所思所想。A 4纸一张,中日文均可)

③研究计划书(内容包含:您希望解决的教学实践课题、初步的解决思路、计划收集的数据和分析方法等。A4纸一张,中日文均可)

c)保证全程参加7月份研修

d)除特殊情况,不能报名后突然取消参加

报名方式:请在2017年6月14日之前,以电子邮件形式进行报名,以附件形式提交①报名表、②教学实践反思报告、③研究计划书。审核后,我们将在6月23日前给合格者发具体的研修通知书。邮件名称务必标明“日语教育学实践研修会+姓名”(如有家属随行,不负责联系家属食宿)

报名邮箱: 北京日本文化中心 kenshu@jpfbj.cn

感谢各位平日对我们各项事业的大力支持!我们真诚期待各位积极报名参加此次研修活动!

北京日本文化中心(日本国际交流基金会) 北京日本学研究中心

2017年5月

日程表(暂定):

| 上午 | 下午 | |

| 7月14日

(星期五) |

・开幕式

・圆桌分享“我在日语教学中的深深记忆与点滴成长——教学实践的倾诉、倾听与反思”(朱桂荣) |

・圆桌分享“我的教学实践课题”

・介绍图书馆的使用及文献查找方法

(晚上)今日之反思:对我的教学实践课题作进一步思考 |

| 7月15日

(星期六) |

・讲座①“对新的教学理念与教学法的思考”(曹大峰)

・圆桌分享“对我的教学实践课题作进一步思考”报告与交流

|

讲座②“中・高级日语教学法”

・圆桌分享“我的教学实践课题的解决思路”

・(晚上)今日之反思:对我的教学实践课题解决思路作进一步思考 |

| 7月16日

(日) |

・讲座 ③“教学研究方法及案例①”(朱桂荣)

・圆桌分享“对我的教学实践课题解决思路作进一步思考”报告与交流

|

・讲座 ④“教学研究方法及案例②”

(费晓东)

・圆桌分享“我的教学实践课题的记录和分析方法” (晚上)今日之反思:对我的教学实践课题的记录和分析方法作进一步思考 |

| 7月17日

(星期一) |

讲座⑤“基于JF日语教育标准编著的《まるごと 日本のことばと文化》教材的应用”

・圆桌分享“对我的教学实践课题的记录和分析方法作进一步思考 报告与交流”

|

・参加者各自准备汇报

|

| 7月18日

(星期二) |

・海报展示1:汇报“我的教学实践课题研究实施方案” |

・海报展示2:汇报 “我的教学实践课题研究实施

|

| 9月~2018年2月 | 实践研究与个别指导(邮件形式) | |

| 2018年3月中旬 | 实践研修成果报告会

(地点: 北京) |

主讲:

北京日本学研究中心 曹大峰教授、朱桂荣副教授、费晓东讲师

北京日本文化中心 日语教育专家 王崇梁、清水美帆等

【参考】近三年的实践研修会参考链接如下:

2016年度日本語教育実践研究会 実施報告

http://www.jpfbj.cn/sys/?p=1686

2016年度日本語教育実践研究会 優秀レポート発表会

http://www.jpfbj.cn/sys/?p=2499

2015年度日本語教育実践研究会 実施報告①

http://www.jpfbj.cn/sys/?p=938

2015年度日本語教育学実践研修会 実施報告② 優秀レポート発表会

http://www.jpfbj.cn/sys/?p=952

2014年日本語教育学実践研修会

http://www.jpfbj.cn/language/download/13_Riyu.pdf

http://www.jpfbj.cn/language/pdf/2014Hou_ribenyujiaoyu.pdf

2013年度日本語教育学実践研修会

http://www.jpfbj.cn/down/2014/yanxiucezi.pdf

研修参加者的心声:

・作为一名大学教师,如何进行科研工作是我们的一大难题。参加了研修班后,在专业导师团队的教导下,在与一同研修的老师们的讨论中,我自己的研修课题也渐渐清晰。开学回到工作岗位后,通过自己将研修计划付诸实践并撰写报告这一过程,我更加体会到了日语教育的有趣与严谨。而研修导师们在看了我提交的报告后,给我提出了中肯而且不留余地的意见,也让我受益良多。这是一个温暖而严格的大家庭,与一群积极向上的老师们在一起度过的这个夏天,是我最难忘的记忆。

—-恵州学院 曾源深(2016年参加)

・在此之前,我参加过多场研修培训,也接触了很多崭新的理论,听取了有启发性的研修报告。但归结到自身,如何运用到课堂有很大的不安和困惑。而本项研修,研修者需带着研究计划参加,在研修会上通过理论学习,导师指导和同行间的切磋,确定研究计划。研修会过后有一学期的实践过程,期间可向导师请教。实践之后通过撰写实践报告,留下自己的成果和反思。优秀报告者免费参加实践报告发表会,听取专家同行的指点,为今后的教学实践和研究进一步明确方向。相对于一次性的研修,这种可持续发展的研修,对常有懈怠之心的我有很大的推动力。

—-中国海洋大学 王爱静(2015年、2016年参加)

・该研修班提高了我们的实践研究能力和对相关课题的敏感度,是一项促进一线教师教学研究及撰写相关论文的研修;是一项能够和专家面对面探讨,和同行深度交流的研修;更是一项真正的将教学理论与实践结合起来,从理论到实践,从实践到理论的,在课堂上就可以开展的研修活动。

—-南京农业大学 王薇(2014年、2015年参加)

・这个研修班,费用的实在,专家团队的敬业,服务的细心周到,日程的充实合理,还是震撼到了我。14名来自全国的老师,组成一个班,竟有6名指导专家,还有北京日本文化中心的工作人员与北京日本学研究中心的学生做助手,给我们提供的是堪称保姆式的服务。短短几天的时间里,我们接受了各位专家大班的授课,小班的指导,“前辈”的分享,与“同学”的交流,还参观体验了心仪已久的“日研图书馆”与“北京日本文化中心”。白天的日程是紧张充实的,夜晚也是要奋斗不息的,查资料,准备发表教学实践课题。

—-大连理工大学 韩兰灵(2015年、2016年参加)

「日本語教育特別セミナー」参加者募集

日本語教育特別セミナー

~授業体験を通して、上級レベルの教授法を考える~

日々の授業を行っている中で、どう教えたらいいのだろうか?この教え方でいいのか?新しい教授法は?と考えることはありませんか。

今回、日本語教師に向けて特別セミナーを実施いたします。内容は、JF日本語教育スタンダード準拠B2教材を使用した授業体験を通して、上級レベルの日本語の教え方について考えます。ぜひ、ご参加ください。

◆日時:2017年6月17日(土)、18日(日) 午前9時30分~17時00分 *どちらか1日のみの受講も可。

◆場所:北京日本文化センター 多目的ホール

◆対象者:日本語教師(日本語能力 JLPT N2以上)(学校及びその他教育機関所属の日本語教師)

◆受講条件:

・1日のみの受講も可であるが、参加日は終日参加できること。

・教材・研究のための撮影・録音を許諾すること。

◆参加費:無料

◆講師:国際交流基金日本語国際センター 篠崎摂子専任講師

◆使用教材:JF日本語教育スタンダード準拠B2教材

◆その他:

・各日、セミナー参加者には修了書を発行します。

・昼食・宿泊に関しては、各自でご用意ください。

|

★体験授業のテーマと授業目標(Can-do) 1日目(6月17日) ・テーマ:「スピーチコンテスト審査会議」 目標Can-do:スピーチコンテスト等のフォーマルな審査会議で、議論のポイントを理解し、根拠を示しながら自分の意見を明確に述べることができる。 2日目(6月18日) ・テーマ:「仕事のメール」 目標Can-do: 相手の状況や気持ちを配慮して、言葉や表現を選んだり、伝え方を工夫したりしてメールを書くことができる。 |

申込は、申込書に必要事項を記入の上、以下のアドレスに送付ください。

◆申込書送付先:nihongo@jpfbj.cn

◆締め切り:2017年6月7日(水) 応募者数が定員を超えた場合、抽選といたします。

ご不明な点がありましたら、nihongo@jpfbj.cnまでご連絡ください。

「2016年地域巡回日本語教師研修」実施報告

毎年9月から12月にかけて、各地で“地域巡回日本語教師研修”を実施しています。申請した教育機関と国際交流基金北京日本文化センターの共催による研修です。2016年は、曲阜師範大学(山東省日照市)、雲南民族大学(雲南省昆明市)、貴州大学(貴州省貴陽市)を会場に実施しました。またこの他「JFにほんごネットワーク 」(通称「さくらネットワーク」)中核メンバー主催による地域型研修も5カ所で行われ、日本語教育専門家がプログラムの相談や出講などを行いました。

※2017年地域巡回日本語教師研修の募集は、こちら をご覧ください

2016年度実施概要

| 地域巡回日本語教師研修 | |||

| 地域 | 会場 | 実施日 | テーマ |

| 日照 | 曲阜師範大学 | 9月24日(土) | 「初級の教え方を考える-会話を中心に」

「聴解の教え方を考える-中・上級の聴解活動」 |

| 昆明 | 雲南民族大学 | 10月22日(土) | 「JFスタンダードから会話教育を考える」

「中上級からの聴解と読解」

|

| 貴陽 | 貴州大学 | 12月17日(土) | 「話す教室活動のデザイン」

「初級の教え方を考える」 |

| さくらネットワーク中核メンバー主催による地域型研修 | |||

| 広州 | 広東外語外貿大学 | 9月24日(土) | 「書くことの教え方を考える」

「協働体験」 |

| 西安 | 西安交通大学 | 10月15日(土) | 「ポートフォリオの応用を考える」

「評価を考える」 |

| 長沙 | 湖南大学 | 10月29日(土) | 協働学習 |

| 済南 | 山東師範大学 | 12月10日(土) | 「中・上級の教え方を考える」

ディクトグロス |

過去の実施地域 2011年~2016年

2016年度:日照、貴州、昆明、広州、西安、長沙、済南(99機関316名)

2015年度:天津、蘭州、福州(37機関134名)

2014年度:貴陽、長沙、広州(41機関138名)

2013年度:合肥、上海、延吉、南昌、成都(66機関228名)

2012年度:荊州、南京、重慶、吉林、天津、寧波(75機関 293名)

2011年度:桂林、重慶、長春、青島、合肥、大連、洛南(102機関637名)

2016年度実施詳細

実施日:9月24日(土)

会 場:曲阜師範大学

参加者:9機関、56名

曲阜師範大学翻訳学院、山東外国語職業学院、齊鲁理工学院、済寧医学院、済寧学院、臨沂友和外語学校、日照春和日本語専修学校、日照海事専修学校、莒県四中

プログラム:

8:30-8:35 開会式

8:35-8:50 国際交流基金紹介

8:50-10:20 初級の教え方を考える-会話を中心に(北京日本文化センター 清水美帆)

10:30-12:00 聴解の教え方を考える-中・上級の聴解活動(北京日本文化センター 平田好)

12:00-12:15 ふりかえり

12:15-12:20 アンケート

12:20-12:30 閉会式

12:45-14:00 懇親会

感想:

曲阜师范大学翻译学院日语系 宋晓凯

2016年9月24日,2016年度地域巡回日语教师研修日照站在我校实验楼举行。本次研修会由国际交流基金北京日本文化中心、曲阜师范大学共同主办,日本国际交流基金北京日本文化中心日语教育专家平田好和日语教育专家清水美帆亲临日照市授课。山东外国语职业学院、济宁医学院、齐鲁理工学院、济宁学院、日照海事专修学校、日照春和日本语专修学校、临沂友合外语学校、莒县四中等多所高校教育机构的56名日语教师以及我院日语教师和研究生参加了研修。

日语教育专家平田老师介绍日本国际交流基金会的概况后,清水老师开始了本次的研修第一讲“初级日语教学法:以会话为中心”。首先解释了日语教育学习评估参考标准“JFスタンダード”,并图文并茂地讲解了“JFスタンダードの木”的由来和构成。通过让学员讨论如何评判学生的能力水平这样一个问题,使学员们认识到日语学习者只有通过在交际活动中使用语言完成特定的任务才能掌握语言能力。平田老师主讲的“中级日语听力教学法”,以一段音频为案例,为学员们展示了截然不同的全新听力教学法,使学员认识到听力的授课方法其实是多种多样的,应根据学生的能力水平适当提供相关的信息,以提高学生的兴趣使学生积极参与到听力学习中。

研修期间,与会的老师们都积极参与讨论和互动,课堂气氛非常活跃。会后的联谊会上,老师们一致称赞本次研修会很成功,每个人都认为受益匪浅,希望今后有机会能再次参加研修会。

最后,向提供本次宝贵研修机会的国际交流基金会北京日本文化中心表示衷心地感谢,也希望国际交流基金会北京日本文化中心继续大力支持山东日语教育事业的发展。

山东外国语职业学院日语教师 李庆君

2016年9月24日上午,我与山东外国语职业学院的同事们一起参加了由北京日本学研究中心和曲阜师范大学翻译学院共同主办的2016年山东省地区巡回日语教师研修,培训内容为“日语初级教学法”和“日语中级教学法”,并顺利取得了结业证书。在此,我谨代表与会教师谈谈参加研修会的收获和感想。

通过此次培训,深刻了解到根据授课内容应采取不同的教学方法,学习了许多先进的教学方法。培训全程日语授课,主讲教师思路清晰,语言通俗易懂。其中,印象尤为深刻的是,文字背景颜色的运用与樱花树之间的关系,深褐色代表樱花树根,表示是基础知识,随着知识的逐渐深入颜色也逐渐变浅,最后到实际运用阶段则完全变成粉色樱花色,代表着长期的知识积累终于开花结果。这种教学法能极大提高学生的学习积极性和趣味性,值得推广。此外,老师们在听力教学法讲授过程中,播放了一篇日语新闻,让在座的各位老师回忆总结其内容,然而能够准确无误回答的却寥寥无几,这使我们也深刻体会到了自己的不足之处,更加坚定了自己在今后教学工作中要不断提升自我专业素养的决心。同时,我们也会将此次培训所学运用到今后的教学中,在实践中丰富理论,并稳步提升自我教学水平。

最后,感谢北京日本文化中心(日本国际交流基金会)为我们安排的交流会,让大家在轻松愉悦的环境中,享用美食,尽情交流。希望今后还能有机会参加类似活动。

実施日:10月22日(土)

会 場:雲南民族大学

参加者:3機関、18名

雲南民族大学、雲南大学、天卓日韓語学校

プログラム:

9:00-9:10 開会式

9:10-9:30 国際交流基金紹介

9:30-11:30 JFスタンダードから会話教育を考える(北京日本文化センター 清水美帆)

12:00-13:30 懇親会

14:00-16:00 中上級からの聴解と読解(北京日本文化センター 平田好)

16:00-16:15 ふりかえり

16:15-16:30 閉会式

感想:

云南民族大学 梅子

2016年10月21日,2016年度地域巡回日语教师研修云南站在我校博雅院举行。本次研修会由国际交流基金北京日本文化中心、云南民族大学外国语学院共同主办,有幸邀请到日本国际交流基金北京日本文化中心日语教育专家平田好和日语教育专家清水美帆前来授课。来自于昆明地区的高校及相关教育机构的日语教师以及部分日语专业研究生参加了本次研修会。

本次研修会分上午下午两场进行。主讲专家平田好老师和清水美帆老师从”JF日本語教育スタンダー”标准出发,分别从会话,听力与读解课程的角度,就教学设计等实用问题进行了讲解,并以分组讨论的形式让大家对课堂教学活动的形式有一个直观的体验。

作为边疆地区的日语教学工作者,很多与会老师都是第一次接触到“JF日本語教育スタンダー“和”can-do“的评价体系。该标准及体系系统而切实的为日语教学具体实施提供了指导方向。在讲座过程中,专家老师采用分组讨论的方式,引导大家体验全新的课堂设计理念给学生学习过程带来的根本性变化,在感叹先进教学理念的同时,大家都根据各自教学对象的实际情况进行了思考,思考如何将新理念、新方法带入自己的课堂,提高日语教学质量。

研修期间,与会的老师与同学都积极参与讨论和互动,课堂气氛非常活跃。老师们一致称赞本次研修会很成功,感激专家不辞辛苦给边疆的日语教学工作者提供这样一次难道的学习机会。大家都觉得受益匪浅,希望今后有机会能再次参加这样的研讨会。

云南大学外国语学院 李月婷

非常荣幸能够参加10月11日和12日在云南民族大学举行的日语教师研修班,这次研修让我受益匪浅。

11日杨老师的关于N1的讲座从N1题型改变的原因,每种题型的分值比重,总分的计算方法,例题的下载等方面详细介绍了新的N1,听完之后收获良多。虽然在听讲座之前,对新的N1考试是有一些了解,但自己掌握的知识都很零散不够完整,另外自己知道的有关新N1的信息是否正确也不知如何考证,听完杨老师的讲座后,对新的N1考试有了全面的认识,对思考自己今后的教学如何与N1考试相结合指明了方向。

12日日语教师研修班的清水老师和平田老师从教学法角度,通过让教师进行会话编写,问题讨论等方法,引导参会教师站在学生的立场去看待平时的会话教育。虽然课堂本来就应该是教师站在学生的角度开展,但在实际的教学中,这一最基本的原则经常容易被忽略。通过两位老师的讲座,让我再次了解从学生角度审视会话教育的重要性,也让我感受到在会话课程中实践的重要性。

最后,向这次活动的组织方日本国际交流基金和云南民族大学表示衷心的感谢。

実施日:12月17日(土)

会 場:貴州大学

参加者:13機関、38名

貴州大学、貴州民族大学、貴州財経大学、黔南民族師範学院、遵義師範学院、貴州安順学院、華節工程応用技術学院、貴陽学院、貴州省鎮遠中学、成都理工大学、天津理工大学、南京工業大学、貴陽生涯科技有限公司

プログラム:

9:15-9:20 開会式

9:20-9:30 国際交流基金紹介

9:30-11:30 話す教室活動のデザインを考える(北京日本文化センター 清水美帆)

11:30-14:00 懇親会

14:00-16:00 初級の教え方を考える(北京日本文化センター 小川佳子)

16:00-16:20 ふりかえり

16:30-16:40 閉会式

感想:

贵州大学外国语学院日语系教师 段霞

12月17日,作为一名新进的日语教师,我觉得非常高兴和荣幸能够参加“2016年地域巡回日语教师研修会”,虽然这次研修只有短短一天的时间,但却让我觉得收获颇丰。

17日上午,日本教育专家小川佳子老师首先为我们介绍了日本国际交流基金的基本情况,而后清水美帆老师为我们做了《話す教室活動のデザインー中上級を中心に》专题讲座。清水老师首先让参会的老师分组讨论了“話す活動”的必要性,然后详细介绍了说话行为所涉及的过程以及JF日语教育的评价标准,让参会教师充分了解了怎样科学地判定日语学习者的日语说话水平。此外,清水老师细致、详细的对“can-do”理论进行了解释说明,并图文并茂的为大家生动的讲解了“JFスタンダードの木”的由来和构成。这也是入职以来第一次接触到“can-do” 以及“JFスタンダードの木”这个话题,很新颖、有意思,相信对今后的教学也是一种很好的导向。另外,清水老师还在讲座中提到了交流过程中涉及的四大要素:目的性、信息不对称性、选择权以及对方的反应,这在以前的学习和教学中从来没有太多注意,我想今后在上会话课、特别是采用角色扮演的授课方式时尤为要注意交流双方信息不对称这一点。

17日下午,小川佳子老师为大家做了《初級の教え方を考える》专题讲座,分享了作为第二外语习得的过程以及富有启发性的课堂教学的模式,这对一名新人来说,是非常受益的。而且整个授课期间,参会的各高校和中等学校的老师都积极参与讨论和互动,课堂气氛活跃,所获得的信息不仅量大质好而且新颖有趣,很多理论和教学方法都非常与时俱进,让大家都受益匪浅。

在两场讲座之后,杨雅琳老师还为我们做了关于日本语能力考试的专题讲座,介绍了能力考试改革之后的考试形式的变化、考试理念的变化以及考试评分的变化,通过这次讲座第一次了解到能力考试的评分制度和办法。这次的研修会让我觉得非常有收获,也非常感谢北京日本文化中心的教育专家特地到贵阳来为大家做讲座。希望以后能够有更多这样的机会继续参加研修会,不断地更新和丰富自己的教学活动模式,成为一名称职、优秀的日语教师。

贵州民族大学 王育虹

12月17日,在贵州大学成功举办了外国语学院201教室“2017地域巡回日语教师研修会”,贵州地区各高校其他外地学高校日语教师们参加了本次研修会。本次研修会由国际交流基金主办、贵州大学协助,有幸邀请到日本国际交流基金北京日本文化中心日语教育专家小川佳子和日语教育专家清水美帆前来授课。首先,清水美帆老师介绍了日本国际交流基金的基本情况,然后讲座正式开始,清水老师以最新JF标准下的“Can Do”日语教育为主题,讲解了“JFスタンダードの木”的由来和构成。

这为我们提供了一个来衡量学生所处的日语水平的标准。然后在“课堂会话设计”的主题上,先让各位不同大学的老师分组进行了“有没有必要在课堂上进行会话”的讨论。得出的结论都是:会话在日语授课中是非常重要的,还交流了各个老师会话设计的经验。授课期间,与会的老师与同学都积极参与讨论和互动,课堂气氛非常活跃。下午小川佳子老师为我们做了题为“初级教授法”的体验式讲座。小川老师让我们了解了要根据不同的目的采用不同的教授法。同样采取了分组讨论的体验式的讲座活跃了课堂气氛,老师们都非常积极参与互动。其次的讲座重点是交际能力的四个领域,分为语法能力,社会语言能力,谈话能力,策略能力,那么在各个领域中如何进行语言的输入与输出及其在语言习得过程中的分布状况。在讲座的最后进行了问卷调查,这种调查让我们重新回顾了一遍今天的讲座收获,巩固了知识的认识,让我们重新认识到自己在授课中的优点和不足,对于改善自己在课堂中的缺点和发扬优点发挥了重要的作用。

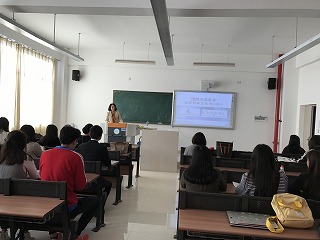

実施日:9月24日(土)

会 場:広東外語外貿大学

参加者:26機関、81名

広東外語外貿大学、広東外語外貿大学南国商学院、広東外語外貿大学継続教育公開学院、広東培正学院、広州大学、嘉応学院、広州城市職業学院、広東財経大学、華南理工大学、広東暨南大学外国語学院、華南師範大学、広東東軟学院、広東嶺南職業技術学院広東惠州学院、広東省外語芸術職業学院、広東行政職業学院、広州商学院、広東医科大学、南華工商学院、中山大学南方学院、海南師範大学、華南農業大学、桂林電子科技大学、天河学院、桜花日本語学校、私立華聯学院

プログラム:

13:00-13:10 開会式

13:10-14:40 書くことの教え方を考える(北京日本文化センター 小川佳子)

15:00-17:20 協働体験ワークショップ『芸術家の村』(国際関係学院 駒澤千鶴)

17:30-17:40 ふりかえり

17:40-17:50 閉会式

18:00-20:00 懇親会

感想:

广东外语外贸大学东方语言文化学院日语系 张志刚

2016年9月24日下午,2016年度广州地区巡回日语教师研修班在广东外语外贸大学第七教学楼107讲堂举行。本次研修班由国际交流基金北京日本文化中心、广东外语外贸大学东方语言文化学院、中国日语教育研究会华南分会共同主办,有幸邀请到日本国际交流基金北京日本文化中心日语教育专家小川佳子老师和国际关系学院大学驹泽千鹤老师前来授课。来自华南地区的暨南大学、华南理工大学、华南师范大学、广州大学、广外南国商学院、广东培正学院等20余所大学的80余位老师、以及部分广外研究生参加了本次研修班。

参加本次研修会感触最深的是两位老师的授课不仅内容充实、实用,而且授课方式也非常值得我们学习。

首先由小川老师就日语写作的教授方法与大家进行了探讨。小川老师利用“何为写作”来导入本次研修讲座的主题,之后分别从“授课指导要点”“提高写作能力的课程设计”这两个方面进行了深入浅出的讲解。其中,通过让参会老师回顾自己学生时代的作文课,调动大家的学习主动性,老师们在互动过程中充分理解了授课内容,非常精彩。

接下来,由驹泽老师为广州地区的日语教师们提供了一场互动体验式工作坊“艺术家的村庄”,与大家分享了互动式会话课的教授方法。

授课期间,与会的老师与同学都积极参与讨论和互动,课堂气氛非常活跃。会后的联谊会上,老师们一致称赞本次研修会很成功,每个人都说受益匪浅,希望马上在自己的日语教学中对所学到的新方法和新理念进行实践。

本次研修会的前一天9月23日下午,小川老师和杨雅琳老师(北京文化中心专任讲师)还不畏辛劳分别为我校日语系本科生作了题为“新日语能力考试与日语交流能力”的专题讲座。24日上午也面向参加本次教师研修班的老师们举办了相同主题的讲座。一致受到了好评。

実施日:10月15日(土)

会 場:西安交通外大学

参加者:17機関、40名

西安交通大学、西安翻訳学院、咸陽師範大学、西安交通大学城市学院、西安外事学院、西安外国語大学、長安大学、陝西師範大学、西蔵民族大学、西安財経学院、渭南師範大学、西安石油大学、西安電子科技大学、西安培華学院、西安工業大学、西北大学、西安外国語大学付属西安外国語学校

プログラム:

10:00-10:15 開会式

10:10-11:10 ポートフォリオと総合日本語授業における応用(北京師範大学 冷麗敏)

11:10-12:15 評価の現状とポートフォリオ応用の可能性(冷麗敏、西安交通大学 張文麗)

12:15-14:30 懇親会

14:30-15:30 評価を考える―話すことの評価―(北京日本文化センター 小川佳子)

15:30-15:45 ふりかえり

感想:

西安交通大学日语系 张文丽

由西安交通大学外国语学院日语系主办的,以“日语课堂的评价”为主题的西北地区日语教师研修会,经过两个多月的筹办,于2016年10月15日在西安交通大学外文楼B座十楼顺利举行。本次研修会协同中国日语教学研究会西北分会共同主办,北京日本文化中心和西安交通大学日本学研究所协办。西安市的四十多名日语教师参加了这次研修会。其中日本老师约十名,因此会议语言使用日语。

本次邀请的外部专家是北京师范大学博导、教育部大学日语教学指导委员会委员冷丽敏教授,她应邀为大家进行了题为《档案袋评价及其在综合日语课堂的应用》的讲座。冷教授参加了教育部高中课标组的相关工作,对于我国外语人才的培养方向进行了解读。同时,她强调并不是要各位日语教师原样采用档案袋评价的方法,而是要以培养新世纪所需的外语人才为目标,思考如何改善自己的课堂。

演讲之后是工作坊“档案袋评价应用的可能性”。在场的教师针对档案袋评价的实施,档案电子化的可能性等问题进行了热烈的讨论。

下午先由北京日本文化中心的日语教育专家小川佳子老师进行了题为《关于“说”的评价》的讲座。小川老师介绍了OPI等会话评价手段,对我们思考如何培养和评价会话能力有一定的启发。

会后,有数名教师发来信息反映研修会收获很大,希望今后也能够有这样的学习机会。

西安交通大学研究生 陶然

2016年10月15日,以“日语课堂的评价”为主题的西北地区日语教师研修会在外文楼B座十楼隆重举行。本次研修会由西安交通大学外国语学院日语系、中国日语教学研究会西北分会主办,北京日本文化中心、西安交通大学日本学研究所协办。来自西北大学、西安外国语大学、陕西师范大学等高校的四十多名教师参加了这次研修会。

上午十点,研修会准时开始。首先,西安外国语大学日本文化经济学院院长、中国日语教学研究会副会长兼西北分会副会长毋育新教授在开幕式上致辞。

接下来,北京师范大学博导、教育部大学日语教学指导委员会委员冷丽敏教授为大家进行了题为《档案袋评价及其在综合日语课堂的应用》的讲座。冷教授在自己所指导的大学一年级的综合日语课堂上,为培养学生自主学习的能力,导入了档案袋评价,并取得了很好的效果。

演讲之后是工作坊“档案袋评价应用的可能性”。在场的教师以三人或者四人为一组,针对档案袋评价的有效性,档案电子化的可能性等问题进行了热烈的讨论。

下午先由北京日本文化中心的日语教育专家小川佳子老师进行了题为《关于“说”的评价》的讲座。小川老师在一开始就向在场的老师提出了一系列关于“评价”的问题来请大家思考,又以“即使理论上成了咖喱达人,也不一定能做成好吃的咖喱”为例,在评价过程中,会有很多单凭传统的笔试测不出来的学生能力。其中最值得一提的就是“说”的能力,即会话能力。小川老师介绍了OPI等会话评价手段,指出会话评价必须要设定一定的会话场景。

接下来,同样来自北京日本文化中心的杨雅琳老师进行《新日语能力考试讲座》。她从考试题目的变化、考试理念的变化、考试评分的变化的三个方面来介绍了日语能力考试的变化,从以前的日语能力考试,到现行的新日语能力考试,考试整体对于学生的各方面的评价都更加人性化,合理化。

参加此次研修会收获很大。

実施日:10月29日(土)

会 場:湖南大学

参加者:10機関、35名

湖南大学、中南大学、湖南科技大学、湖南渉外経済学院、中南林業科技大学、湖南工程学院、湘潭大学、長沙大学、湖南第一師範大学

プログラム:

9:40-9:55 開会式

9:55-11:50 協働で学ぼう①(北京外国語大学北京日本学研究センター 朱桂栄氏・北京日本文化センター 小川佳子)

11:50-14:15 懇親会

14:15-15:45 協働で学ぼう②

感想:

湖南大学外国语与国际教育学院日语系 王冰菁

2016年10月29日,晴。在万山红遍层林尽染的岳麓山下,在漫江碧透百舸争流的湘江河畔,在惟楚有材于斯为盛的千年学府里,湖南大学,北楼117,我们迎来了盼望已久筹备已久的本年度北京日本文化中心(日本国际交流基金会)地域巡回日语教师研修会。研修会以“協働学習”主题,为期一天,北京外国语大学朱桂荣老师、北京日本文化中心小川佳子老师和杨雅琳老师为我们湖南省高校日语教师带来了精彩的高水平讲座,让我感觉耳目一新,备受激励。

在此之前,对于本次研修主题的“協働学習”这一概念,虽然略有耳闻,但也仅限于耳闻,具体是什么内容?其理论形成的来龙去脉如何?目前在国内外日语教育领域处于何种地位?如何与日语教育现场的一线教学相结合?等等均不甚了解。一直以来,在大学的日语教学课堂中,虽然我总想着要如何调动学生的积极性,要怎样让学生能主动参与到课堂学习中来,却常常因为这样那样的原因维持着教师主讲型的教学模式。正如朱老师在讲座中提到的调查结果一样,“课时短、任务重、平行班、必须保持进度。。。”等理由,让我不自觉的在课堂上一个人滔滔不绝,难以顾及学生的反应,难以调动学生的参与积极性。然而通过聆听朱老师和小川老师的讲座,我了解了“協働学習”这个概念,并通过讲座中的实际分组体验和课堂设计,以及与同行间的交流,我切实感受到有效运用“協働学習”这一教学方法可以很好的解决我一直困惑的问题。让学生分组互助共同学习,看上去花时间,其实与短课时任务重并不冲突,反而能寓教于乐,让学生主动参与到课堂,在有限的时间内有效的完成学习内容。上课不再是老师一个人的事,而是有互动,课堂成为一个师生共同合作达成任务的场所。今后我将在多门日语课堂上实践这种全新的教学方法,与传统教学方式相结合,帮助学生更有效的学习掌握日语。

而之后杨老师关于JLPT出题基准和算分方式的讲座也让我受益匪浅,明白了日本国际交流基金为公正合理考察学习者日语能力而所费的苦心,也方便我们以后指导学生积极备考。

本次研修由湖南大学外国语雨国际教育学院、中国日语教学研究会湖南省分会、湖南省高等教育学会日语专业委员会主办,北京日本文化中心(日本国际交流基金会)协办,湖南大学外国语雨国际教育学院日语系承办,由衷感谢你们提供给我省一线教师这么好的学习机会,希望今后能举办更多这样的研修,以提高我们的教学水平,为我国日语教育事业的发展添砖加瓦。

湖南第一师范学院 吴娱

早就期待着今年的研修会,2015年的研讨会内容丰富,层次分明,说课方式独特,比如CAN-DO体系介绍,多媒体网站的免费使用等等,一下子吸引了我的目光,会后我校就开始在2016年9月在六年制学生中广泛使用这套《艾琳学日语》的教材,我们学校的特色六年制学生相当于高中,和教材的主人公年龄相仿,情景贴近生活,青春校园情景短剧一下子吸引了学生们的注意,该教材使用之后,教师备课更轻松,学生学习更主动,感谢基金会老师们的推荐。2016年10月29日,2016年度地域巡回日语教师“协动学习”研修在湖南大学举行。我的体会可以用六个字来概括就是“高、大、上、小、清、新”。

高是指高校学府分享最高深的理论,使用最新的建构主义理论来说明“协动学习”方式的合理性。

大是指覆盖面广,参与度广泛,此次活动的承办方是湖南日语专业委员会会长单位湖南大学,因此几乎吸引了全省所有高校的日语教师前来学习研讨,不同高校的同行通过“协动学习”和小组合作,达到深度研讨的目的。

上是指取法乎上。众所周知,北京外国语大学北京日本学研究中心是全国最高日语学习基地,日研的中日专家小川讲师和朱桂荣讲师为我们带来最前沿的成果,能够为我们提供一个学习的范式,带动我们全省的日语课堂更好的“协动合作”。

小是指以小见大,通过画画、实物等环节来解释教学过程,一下子吸引了大家的注意力。最后一个环节,朱桂荣讲师让我们用一个字或词来概括此次研修的体会。每个老师的视点各不相同,但无一不是收获满满。

清是指研修过程中授课思路清晰,目标明确。朱桂荣讲师的授课目的是向我们介绍中国的日语教育协动学习的理论和现状。她首先介绍了中国高等教育中日语教育发展的现状,然后介绍了协动学习的理论背景和中国协动实践的发展现状,还介绍了协动学习在课堂设计方面的具体应用。

新是指分享最新学界动态和科研成果,朱桂荣博士介绍了天津外国语大学修刚校长对我国日语教育这个课题的展望以及中国日语教育的全貌,还分享了中国协动学习的发展历程,更重要的是,她展示了在2016年日语教育国际研究大会上发表的团队最新研究成果。

会后,大家分享自己的学习心得,开始在自己的日语课堂实践“协动学习”,我开始在课堂上要求学生以小组为单位,收集与课文相关的日剧、动漫、歌曲。将优秀内容甄选出来,进入到原创教学公众号“日语学习bangbangbang”当中,当学生们看到最新日剧和课文语法点能够巧妙结合起来,都非常兴奋。这种“协动学习”,充分调动了大家的积极性,也丰富了日语课堂的内容。

感谢日本国际交流基金会的两位老师,感谢承办方湖南大学的热情招待,期待着来年的地域巡回日语教师,能再一次知识更新、头脑风暴。

実施日:12月10日(土)

会 場:山東師範大学

参加者:21機関、48名

山東師範大学、菏澤学院、済南大学、山東財経大学、山東女子学院、山東農業大学、聊城大学、徳州学院、山東交通学院、山東科技大学、濰坊科技学院、江蘇大学、山東青年政治学院、聊城大学東昌学院、山東旅遊職業学院、山東省済鋼高級中学、済南外国語学校、済南市第二十中学、済寧市魚台県第一中学、済南康橋培訓学校、威海正大学校

プログラム:

9:00- 9:10 開会式

9:10- 9:30 国際交流基金紹介-日本語教師研修を中心に

9:30-11:30 中・上級の教え方を考える(北京日本文化センター 清水美帆)

11:30-14:00 懇親会

14:00-16:15 dictoglossによる4技能の総合的向上を目指す指導を実践してみよう(中国海洋大学 王文賢)

16:20-16:30 閉会式

感想:

山东师范大学外国语学院日语系 孙守峰

12月10日,“山东省济南地区日语教师研修会”在千佛山校区文化楼四层会议室举办。研修会由中国日语教学研究会山东分会主办,山东师范大学外国语学院承办,济南中日交流之窗协办,北京日本文化中心(日本国际交流基金会)特别赞助。日本国际交流基金北京日本文化中心日语教育专家清水美帆老师、中国海洋大学王文贤教授担任专题讲座嘉宾,大会吸引了山东省内高校、高中及日语培训学校等21家教育机构的日语教师共计50余人到场。

本次会议以“日语教学法”为主题,旨在提高我省日语教师教学水平,促进教师间交流。上午清水美帆老师在专题演讲中,以日语教师研修为中心,简单介绍了日本国际交流基金会的架构组成:它是日本唯一一所在世界各国及地区综合性地开展国际文化交流事业的专门机构,为加深世界各国人民与日本人民之间的相互理解,通过企划多样的活动以及提供资讯,促进人与人的交流。紧接着,清水老师以“探讨语言的中高级教学法”为题,发表了专题演讲。她指出,目前,我们正生活在国际化社会中,人与人的交流已经超越了国家和地区的界线,相互理解变得尤为重要。而JF日语教育标准旨在培养跨文化交际的能力,完成任务的能力,为大家打开了一种全新的视野方向,以日语听力教学为例,介绍了教学过程设计,让大家耳目一新。王文贤老师在专题演讲中,则围绕“以Dictogloss为指导综合提高四项技能为目标进行实践”展开话题。通过王老师的相关讲解,大家了解到Dictogloss是什么,有什么特点,如何在教学中实施等。在分组讨论中,各位参会教师积极发言,就日语教学中出现的问题展开热烈讨论。大家纷纷表示获益匪浅。

本次研修会的举办,提高了山东省地区日语教师对教学理念和教学方法的认识,有益于今后日语教学中创新性新思路的发现,也加深了大家之间的交流。

山东财经大学外国语学院日语系 侯占彩

12月10日,我有幸参加了由日本国际交流基金会北京日本文化中心主办、母校山东师范大学承办的“2016济南地域巡回日语教师研修会”。难得宝贵的一天研修,虽然时间短暂,但是内容丰富,讲解详细,让我收获颇丰,受益匪浅。这将为我今后日语教学理念的提升,教学方法的改进,教学课堂的设计等起到良好的指导作用。

上午聆听了日本国际交流基金会日语教育专家清水老师精彩的专题讲座「中・上級の教え方を考える」。首先,清水老师图文并茂地为我们生动地讲解了「JF日本語教育スタンダード」,让我们对日语中高级水平有了更加深刻的理解和重新的认识。其次,清水老师通过“can-do”的例子企业面试等,向我们说明了日语中高级水平的培养,需要重视教学内容、实现由输入向输出的转变、多方面技能综合培养的课堂设计以及培养语言表达的流利性。最后,清水老师以中高级听力教学为例,向我们具体展示了实现这一教学目标的课堂设计:「前作業 本作業 後作業」。其中在对日语中高级水平的认识以及听力教学的「前作業」具体实践环节中,大家进行了积极热烈的分组讨论,并分享了见解。

下午聆听了中国海洋大学王老师精彩的专题讲座「dictoglossによる4技能の総合的向上を目指す指導を実践してみよう」。王老师的讲座主要分享了如何让学生更多思考练习,互助学习小组相互提醒可以更好地帮助记忆并巩固所学知识,教师要监控整个学习过程。这与传统的教师指导不同,教师要引导学生学会思考、学会合作学习,以提高学生的综合能力和素养。

本次研修会让多所高校教师欢聚一堂,加深了友谊和交流,共同进步,共同提高,今后将把本次研修会的收获运用到具体的教学实践中。对本次研修会的成功举办,表示衷心地祝贺!对日本国际交流基金会北京日本文化中心、山东师范大学提供的研修机会,对主讲的清水老师、王老师以及为研修会全程付出的山东师范大学日语系老师们和研究生们,表示诚挚的感谢!

「2017年地域巡回日本語教師研修」開催のお知らせ

北京日本文化中心(日本国际交流基金会)将派遣日语教育专家们去往各地区,深入到学校出讲在当地举办的日语教师研修会。希望邀请专家到会进行讲座的主办校请参考下列申请条件;

1,以各地方的学校为主办校,结合周边或一个地区的3所以上的学校联合举办研修会,参加教师30人以上。

2,主办校要有初步的会议内容安排(如:日程、研修内容、会议形式等)。

3,会议地点、场所、各项安排、用餐、事务运营、各项费用开支、管理、联络等都由主办校进行协调安排。

4,专家根据研修内容安排外出讲座,研修会运营费用等主办校可收取会务费,出讲专家的往返交通费及住宿费用由本中心自理。

5,讲座内容范围:

①目標と評価

②JF日本語教育スタンダード

③「Can-do」を利用したコースデザイン

④JF日本語教育スタンダード準拠教材『まるごと-日本のことばと文化』を利用した授業の実際

⑤ポートフォリオによる自律学習能力育成

⑥中、上级教学法(包括很快能运用到课堂中的多技能整合型教案的使用)

⑦初级教学法

⑧各种教学法(阅读、听力、作文、会话)

⑨其他

6,专家出讲时期为2017年9月~11月期间,有意向申请的学校请在2017年5月31日(周三)前将申请表发送至 nihongo@jpfbj.cn或电话咨询010-8567-9511。申请数量较多时,会优先选择之前未举办过的地域。结果会在9月份以后依次通知。

例:会议日程安排

| 时间 | 内容 | ||

| ○月○日

(周六) |

上午 | 9:00-11:30 | 「Can-do」を利用したコースデザイン |

| 午餐 | |||

| 下午 | 13:30-16:00 | ポートフォリオによる自律学習能力育成 | |

| 散会 | |||

北京日本文化中心

(日本国际交流基金会)

2017年4月

「第2回“日本語教育学の理論と実践をつなぐ”国際シンポジウム」実施報告

開幕式

2017年3月18日、19日、第2回「日本語教育学の理論と実践をつなぐ」国際シンポジウムが開催されました。2016年3月の『日本語教育基礎理論と実践シリーズ叢書』全巻刊行記念国際シンポジウムに引き続いて、いかに教育現場で理論と実践をつないでいくか考える場となりました。基調講演、パネルディスカッションとともに、日本語教育学実践研修会の参加者による優秀レポート発表会、及び一般応募による研究発表会も同時に開かれました。

★当日配布した予稿集はこちらからPDFファイルがダウンロードできます。

★当日の講演一部は下記リンクより視聴することができます。

① 基調講演(林洪先生) http://weibo.com/2384546731/EAkp98YqI

② 基調講演(細川英雄先生) http://weibo.com/2384546731/EAkYyoLx7

③ 基調講演(佐藤慎司先生) http://weibo.com/2384546731/EAtq74qaQ

④ パネルセッション報告(細川先生、曹先生) http://weibo.com/2384546731/EAtXnk7rJ

日程:2017年3月18日(土)、19日(日)

会場:高等教育出版社(北京市西城区德外大街4号)

主催:国際交流基金北京日本文化センター、高等教育出版社、北京日本学研究センター

講師:

《基調講演》

林洪 北京師範大学日本語教育教学研究所所長

細川英雄 早稲田大学名誉教授/言語文化教育研究所代表

佐藤慎司 プリンストン大学東アジア研究部日本語プログラムディレクター

《パネルセッション報告》

細川英雄 早稲田大学名誉教授/言語文化教育研究所代表

曹大峰 北京外国語大学北京日本学研究センター 教授

朱桂栄 北京外国語大学北京日本学研究センター 副教授

王閏梅 華中科技大学外国語学院 副教授

基調講演

参加者:

80名(中国及び日本の大学日本語教師など)

プログラム:

| 3月18日(土) | |

| 9:00-9:30 | 開幕式 |

| 主催側代表・来賓挨拶、記念撮影 | |

| 9:40-10:40 | 基調講演① 林洪先生(北京師範大学日本語教育教学研究所)

「新しい教育標準の理念と日本語教育実践の課題」 |

| 10:50-11:50 | 基調講演② 細川英雄先生(早稲田大学/言語文化教育研究所)

「実践研究は何をめざすか―日本語教育における実践研究の意味と可能性」 |

| 12:00-13:45 | 昼食 |

| 13:45-14:20 | 報告① 朱桂栄先生(北京外国語大学北京日本学研究センター)

「日本語教育学実践研修を通じての、理論と実践をつなぐ試み」 |

| 14:30-17:00 | 研究発表会(4分科会)

(日本語教育学実践研修優秀レポート発表/一般応募発表) (20分発表+10分質疑応答・コメント) |

| 17:00-17:30 | 研究発表会総括 |

| 18:00-20:00 | 懇親会 |

| 3月19日(日) | |

| 8:30- 9:30 | 基調講演③「未来を創ることばの教育をめざして」

佐藤慎司先生(プリンストン大学) |

| 9:40- 9:45 | パネルセッション説明

「日本語教育の実践能力向上をめざして、私たちはなにをするのか」 |

| 9:45-10:00 | 報告② 細川英雄先生「教育実践能力と実践研究」 |

| 10:00-10:15 | 報告③ 曹大峰先生「日語教学研究会教師研修プロジェクトの狙い-実践能力向上にむけて」 |

| 10:15-10:30 | 報告④ 王閏梅先生(華中科技大学)「現場教師の実践研究への支援」 |

| 10:40-11:30 | 壇上討論

細川英雄+曹大峰+佐藤慎司+朱桂栄+王閏梅(司会:平田好) |

| 11:40-12:15 | 総括 |

| 12:15-12:30 | 閉幕式 |

| 12:30-13:30 | 昼食 |

分科会内容:

| 第1分科会(実践研修優秀レポート発表会) | ||||||||

| 14:30 | 15:00 | 黄均鈞 | 華中科技大学 | 教師が「教えない」総合日語授業における実践者と学習者の葛藤と変容 ―大学3年次を対象とする総合日語授業から― | ||||

| 15:00 | 15:30 | 曽源深 | 恵州学院 | TBLT指導法が大学の初級日本語通訳授業における応用実践研究 | ||||

| 15:30 | 16:00 | 王愛静 | 中国海洋大学 | 初級日本語におけるタスク教授法の試み | ||||

| 16:00 | 16:30 | 韓蘭霊 劉艶偉 畢楊 時春慧 于亮 | 大連理工大学 | 日本語の初級段階における口頭試験の実施報告 | ||||

| 16:30 | 17:00 | 李慧 | 蘭州理工大学 | 第二外国語としての日本語ブレンド型学習実践報告 | ||||

| 第2分科会(一般応募) | ||||||||

| 14:30 | 15:00 | 孫守峰 | 山東師範大学外国語学院 | ビジネス場面における紹介のシラバス | ||||

| 15:00 | 15:30 | 王琳 | 上海交通大学外国学院日本語学部 | 『日本語視聴説』課程におけるアウトプットに関わる作業について | ||||

| 15:30 | 16:00 | 管秀蘭 | 山東青年政治学院 | 外国語口語教育におけるOPI評価体系の実践研究 | ||||

| 16:00 | 16:30 | 潘郁紅 | 中共中央党校文史教研部 | 人文・社会学系大学院生向けの専門日本語教育への取り組み ―一日本語教師の教育実践を中心に― | ||||

| 第3分科会(一般応募) | ||||||||

| 14:30 | 15:00 | 賈一飛 | 北京科技大学管庄キャンパス | 中国の高等教育機関においてJF日本語教育スタンダード準拠教材を応用する実践 ―異文化理解能力の育成に焦点をあてて― | ||||

| 15:00 | 15:30 | 李暁燕 | 九州大学 | 教材を使わない「自由」の裏に求められるもの ―留学生と日本人学生の混成クラスにおけるアクティブ・ラーニングの教育実践より― | ||||

| 15:30 | 16:00 | 菅田陽平・朱桂栄・駒澤千鶴 | 北京大学,北京外国語大学,国際関係学院 | 「体験型学術発表」を通して考える「協働」とは | ||||

| 16:00 | 16:30 | 武一美・今井なをみ | 早稲田大学 | 短期研修プログラムにおける「ポートフォリオ」の意義と課題 ―中国大学日本語主専攻を対象としたポートフォリオ作成実践を踏まえて― | ||||

| 16:30 | 17:00 | 鈴木今日子 | 中国人民大学 | 会話授業における自律学習能力と異文化理解能力の養成の試み ―中国大学日本語専攻の会話授業の実践― | ||||

| 第4分科会(一般応募) | ||||||||

| 14:30 | 15:00 | 今井なをみ・古屋憲章 | 早稲田大学,武蔵野美術大学 | 訪日短期留学プログラムをとおして日本語学習を自身の人生に位置づける ―3年度にわたる中国西部日本語学習者訪日研修の実践研究から― | ||||

| 15:00 | 15:30 | 辛穎 | 牡丹江師範学院・首都大学東京 | 中国北方方言母語話者における促音知覚について ―マルチメディア教材“KITEKITTE”を用いた音声指導の効果を中心に― | ||||

| 16:00 | 16:30 | 李羽喆 | 早稲田大学日本語教育研究科 | 日本語の産出能力に対する自己評価から実践に何を示せるか ―「できない」という評価に焦点を当てて― | ||||

| 16:30 | 17:00 | 賈鵬飛 | 文教大学 | 1930年代の中国大陸における日本語教育の理論と実践 -「日本国籍」台湾人の張我軍の日本語教育観を中心に- | ||||

※一部発表者は都合により当日キャンセル。

日本語教育学実践研修会優秀レポート発表会:

「日本語教育学実践研修会」(北京日本学研究センター・北京日本文化センター共催)は、参加者を限定した少数精鋭の研修会です。夏季集中研修5日間で実践課題を明確にして研究計画を作成し、9月からの教育実践を経て、1月までに実践研究レポートをまとめ、3月の発表会まで、8ヶ月に渡る研修です。優秀レポート提出者は北京に招聘されて、発表を行いました。2016年8月の夏季集中研修の報告もご参照ください。

栄誉証書を授与された優秀レポート提出者と主催者代表

参加者の声(アンケート自由記述より抜粋):

・今まで私が参加したシンポジウムの中で一番、現場の教師の葛藤、そして向き合う方法を提供、考えさせる大会でした。本当にありがとうございました。

・理論と実践について普段の教育現場でいろいろな悩みを感じている中、今回のシンポジウムに参加でき、大変よい刺激をいただき、これからは頑張って考えながら、実践をチャレンジしていきたいと思います。

・マクロ・ミクロ的視点を取り入れたとても有意義な研修でした。学校に戻って、今回勉強になったことを同僚に伝えて、現場で少しずつ実践していきたいと思います。

・理想⇔現実 どうするの?というところに最後行きつき、ここからはじまるということを感じたシンポジウムでした。ありがとうございました。

鈴木康広 見立てのワークショップ

日本で注目の若手アーティスト、鈴木康広氏を北京にお招きし、「見立て」をテーマにしたワークショップとトークイベントを実施します。

鈴木氏の創作は、私たちの身近にあるものを何かに見立てるという形で、あたりまえとされる物の見方とは違う視点を提示する、大変興味深い創作です。今回はこの見立ての芸術について、30人ほどの一般参加者とワークショップを行うとともに、公開のトークイベントを実施します。

見立て写真の見本

また、特別ゲストとして、川上典李子氏をお招きし、日本のデザイン界の現状についてご紹介いただきます。皆様のご参加をお待ちしております。

イベント概要

日程: 2017年3月26日(日)

17:30-18:00 受付

18:00-20:00 トーク

鈴木康広 ワークショップ 3/16午前11時に申し込み締め切り

日程: 2017年3月27日(一)

14:30-15:00 受付

15:00-17:00 ワークショップ

概要: ワークショップでは、参加者のみなさんに「見立て」を体験していただくため、

鈴木氏の「見立ての標本」に習って、写真を集めていただきます。

日程: 2017年3月27日(一)

17:30-18:00 受付

18:00-20:00 トーク

会場: 751D·PARK北京时尚设计广场 时尚回廊 艺文空间 (北京市朝阳区酒仙桥路4号)

主催: 国際交流基金 北京日本文化センター

共催:

アーティストの紹介

鈴木 康広

1979年静岡県浜松市生まれ。2001 年東京造形大学デザイン学科卒。

日常のふとした発見をモチーフに、誰もが知っているものを新鮮な感覚で捉え直す作品を制作。国内外の展覧会をはじめ、パブリックスペースのコミッションワーク、大学の研究機関や企業とのコラボレーションにも積極的に取り組んでいる。代表作に《ファスナーの船》(2010)、《まばたきの葉》(2003)、《空気の人》(2007)など。2014年、水戸芸術館や金沢21世紀美術館で個展を開催。2016年には、「ロンドン・デザイン・ビエンナーレ2016」に日本代表として公式参加。作品集に『近所の地球』(青幻舎)、絵本『ぼくのにゃんた』(ブロンズ新社)がある。2014毎日デザイン賞受賞。

現在、武蔵野美術大学空間演出デザイン学科准教授、東京大学先端科学技術研究センター中邑研究室客員研究員。→鈴木康広 公式ホームページ

© photo:Masako Nakagawa

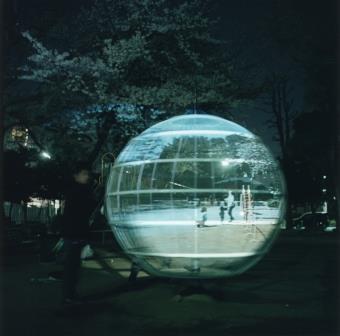

代表作品

《ファスナーの船》/ Zip-Fastener Ship

《まばたきの葉》/ Blinking Leaves

Photo: Katsuhiro Ichikawa

Courtesy of SPIRAL/Wacoal Art Center

《空気の人》/Aerial Being

SUZUKI Yasuhiro’s Mitate Laboratory

2014, Design Gallery, 21st Century Museum of Contemporary Art, Kanazawa

Opening Program: Appearance of Large-sized Aerial Being

Photo: Keizo Kioku

Courtesy: 21st Century Museum of Contemporary Art, Kanazawa

《遊具の透視法》(2001)/“ Perspective of the Globe Jungle ”

Photo: Rinko Kawauch

《りんごのけん玉》

《キャベツの器》(2004)/“ Cabbage Bowls ”

Cabbage Bowls

for TAKEO PAPER SHOW 2004 “HAPTIC”

特別ゲスト

川上 典李子

デザインジャーナリスト,21_21 DESIGN SIGHTアソシエイトディレクター。テザインプロジェクト、現代アート、に関する執筆、講義、講演、展覧会企画を行う。2016 年時点での定期執筆先:日本経済新聞社、「AXIS」、「日経デザイン」、「VOGUE」、「FIGARO JAPON」「PEN」、「ELLE DECO」他。

TPAM2017報告会

TPAM(ティーパム、国際舞台芸術ミーティングin横浜)は、1995年に「芸術見本市」として東京で開始し、20年以上の歴史を経て、アジアで最も影響力のある舞台芸術プラットフォームの一つとして国際的に認知されています。国内外のプロフェッショナルが、公演プログラムやミーティングを通じて、舞台芸術の創造・普及・活性化のための情報とインスピレーション・ネットワークを得る場です。

本年、国際交流基金北京日本文化センターは、中国から3名の演劇人をTPAMに送り込みました。来る3月17日、彼ら3名と、特別ゲストとしてTPAMスタッフの経験を持つ新田幸生氏も加えたメンバーで、TPAMについて、日本の現代演劇について語り尽くします。

ぜひ、この機会をお見逃しなく!

—————————————————————————————————————————-

時間: 2017年3月17日(金)18:00~20:30

17:30~18:00:受付開始

18:00~18:15:TPAM概要紹介

18:15~19:45:発表者からの報告、ディスカッション

19:45~20:30:Q&A

場所: 北京日本文化センター 多目的ホール

主催: 国際交流基金 北京日本文化センター

—————————————————————————————————————————-

*特別ゲスト:

新田 幸生 (陳汗生)

新田 幸生 (陳汗生)

日本生まれ台湾育ちのプロデューサー。国立台北芸術大学大学院アートマネジメント修士課程卒業。フリーの舞台制作者として、演劇とダンスの舞台制作やフェスティバルの制作に関わり、台北を中心に日本やアジアとの国際交流を深めるプロジェクトを数多く手がける。現在は台湾のShakespeare’s Wild Sisters Group、Huang Yi Studio +などのプロデューサー、台北芸術祭、台北フリンジ、台北子供芸術祭の広報担当を務めている。

*発表者:

张渊

张渊

パフォーミングアーツのキュレーター・プロデューサーとして現代演劇の公演や学術プログラムを手がける。フリーライター。近年の企画では、PSAの「聚裂」プログラム(小珂×子涵の『舞踏共和』と孫暁星の『これはあなたが欲しいもの… 他の人にあげてはならない』)、『ニャオリンピック』(McaMの「なぜパフォーマンスか」展に参加)、上海「组合嬲niao」結成10周年芸術祭、ACT国際演劇祭ユニット企画など。ライターとしては、評論を『芸術世界』、『芸術界』、『天南』、『週末画報』、『Numero 大都市』などに発表するほか、サミュエル・ベケットの『勝負の終わり』、デビッド・ハロワーの『ブラックバード』などの戯曲を翻訳。

王林

王林

国際関係学院卒業後、2010年より中間劇場に就職、劇場ディレクターを務める。中間劇場のプログラムを企画・制作するとともに、中間劇場レジデンスプログラムの審査を行う。主の企画に、ベルギーの演出家とオランダの劇作家による『毒』の中国語版制作や、自閉症患者向けのワークショップ、北京国際映画祭舞台映画ユニットの企画などがある。

赵玺

赵玺

中央民族大学舞踏学院講師、ディレクター、ダンサー、アメリカニューヨーク大学Tisch芸術学院の芸術の修士、中央民族大学舞踏学院文学修士。何度も中国の少数民族の代表として政府文化交流団とともにアメリカ、オーストラリア、香港とマカオなどに行き、パフォーマンスと交流を行った。創作兼指導したダンス作品が中国舞踊「ハス賞」ディレクター铜奖、「桃李杯」中国芸術学院のダンスコンテスト指導先生賞、北京ダンスコンテストディレクター金賞などを受賞。

米国で勉強している間に、彼女がKate Waere、Deborah Jowittなどの有名な監督の作品に出演し、優れたパフォーマンスでP.E.O国際平和奨学金とTisch芸術学院奨学金を獲得した、そして交換生としてヨーロッパオーストリアザールブルク舞踊学院とオランダ斯実験アムステルダム芸術学院の演劇舞踊科に学び、現代ダンスパフォーマンスと舞踊劇場プロデュースを学習した。

帰国後、北京9現代ダンス団に雇われ、当代舞劇場「蛾」を創作し、朝阳9劇場と天津大劇場で公演した。北京京劇院の要請で形体設計を担当し、新編小劇場京劇「惜.娇」、「碾玉观音」を創作した。

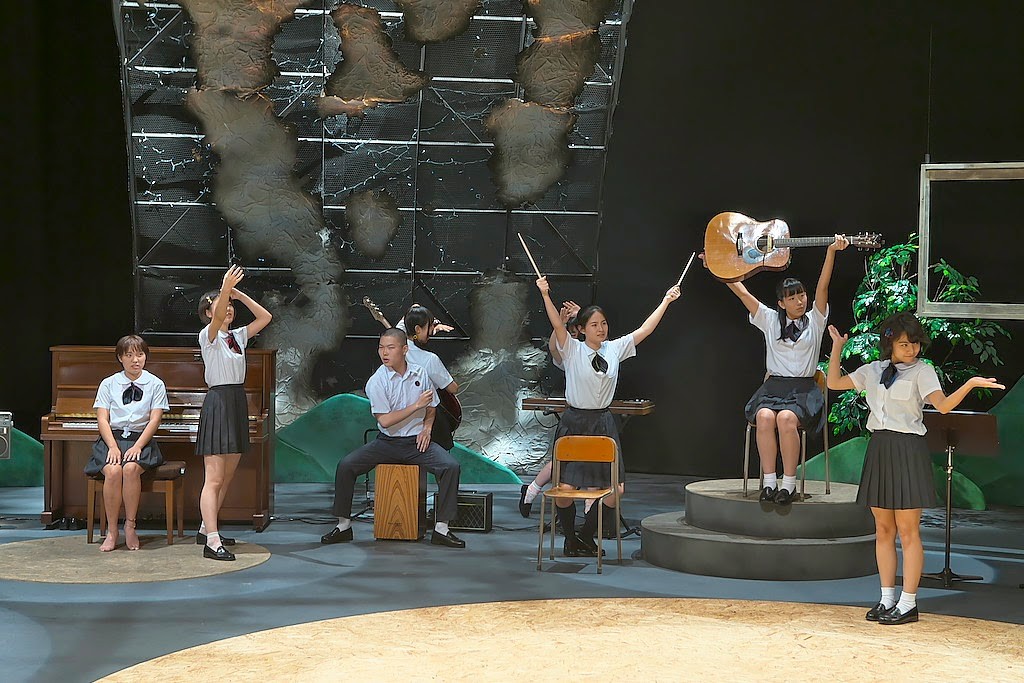

柴幸男演劇ワークショップ

日本を代表する若手演出家・劇作家の柴幸男氏が、3月、中国・北京で執筆する戯曲を題材にワークショップを実施します。

柴氏は、何気ない日常の機微を丁寧にすくいとる戯曲と、ループやサンプリングなど演劇外の発想を持ち込んだ演出が特徴です。舞台は劇場から喫茶店、島などの公共空間まで、新しい方法論で新作を作るとともに、進化しつつあります。

今回のワークショップでは、柴氏の戯曲を通じて、その独特な言葉遣いや演出手法を体験してもらうとともに、戯曲の翻訳をワークショップの一環として行い、参加者のみなさんで短い作品として仕上げてもらいます。

イベント情報

【期 間】2017年3月20日(月)―2017年3月25日(土)

3月25日成果発表

【会 場】北京9劇場 (北京市朝外小庄朝陽区文化館)

【主催者】国際交流基金 北京日本文化センター

【支 持】9劇場

柴幸男

柴幸男 (SHIBA YUKIO)

劇作家、演出家、ままごと主宰

多摩美術大学専任講師

急な坂スタジオレジデント・アーティスト

劇場から船上まで、学芸会から工場見学まで、場所や形態を問わない演劇活動を全国各地で行う。

2009年に劇団「ままごと」旗揚げ、2010年『わが星』で第54回岸田國士戯曲賞を受賞。2015年に再々演された同作は東京・小豆島で約9000名を動員。また同作は韓国語、英語にも翻訳されソウルやNYでも上演される。

2015年、文化庁東アジア文化交流使として北京に滞在しWSや講演を行った。

柴幸男代表作

『わが星』

地球と団地に暮らす少女を重ねた、柴幸男の代表作。全編時報に合わせて上演されラップを取り入れた新しい音楽劇。2015年に東京・小豆島で再々演を行い約9000名を動員。

『わたしたちの星』

2014年に現役高校生をオーディションして創作される。火星への移住が進む未来、地球に取り残された高校生の夏休みを描く。2017年に新たな高校生たちと再創作される

『あたらしい憲法のはなし』

日本国憲法を原作に市民公募のキャストと創作された野外水上劇。水没した世界の小さな島を舞台に憲法が生まれる瞬間を描く。

『THEATERZOU-NO-HANA』

横浜 象の鼻テラスにて行われたパフォーミング・パーク(演劇的公演空間)。ラジオ、体操、クルーズなど様々な形式の演劇を2013年より3年間、上演。

『港の劇場』

2013年の瀬戸内国際芸術祭より小豆島に滞在し創作上演している作品。港全体を劇場に演劇・ダンス・音楽作品を発表。