#(重播)日本研究之窗——系列讲座(文学) 第一讲女性天皇的…

#(重播)日本研究之窗 —— 系列讲座(文学) 第一讲 女性天皇的上代文学# 我们推出“日本研究之窗”系列讲座以来,受到广大读者的欢迎,为了让更多的读者受益,我们将分八期,每周四重播日本文学系列一,希望大家喜欢。【第一讲:女性天皇的上代文学 南开大学 外国语学院 王凯】 →![]() (重播)日本研究之窗 —— 系列讲座(文学) 第一讲 女性天皇的上代文学收起

(重播)日本研究之窗 —— 系列讲座(文学) 第一讲 女性天皇的上代文学收起

#(重播)日本研究之窗 —— 系列讲座(文学) 第一讲 女性天皇的上代文学# 我们推出“日本研究之窗”系列讲座以来,受到广大读者的欢迎,为了让更多的读者受益,我们将分八期,每周四重播日本文学系列一,希望大家喜欢。【第一讲:女性天皇的上代文学 南开大学 外国语学院 王凯】 →![]() (重播)日本研究之窗 —— 系列讲座(文学) 第一讲 女性天皇的上代文学收起

(重播)日本研究之窗 —— 系列讲座(文学) 第一讲 女性天皇的上代文学收起

*扫描或长按识别文末二维码可阅读本文的繁体字版文本。

我们推出“日本研究之窗”系列讲座以来,受到广大读者的欢迎,为了让更多的读者受益,我们将分八期,每周四重播日本文学系列一,希望大家喜欢。

第一讲:女性天皇的上代文学

南开大学 外国语学院 王凯

▲ 法隆寺

▲ 飞鸟(大和三山)

▲ 平城宫遗址

▲ 东大寺

日本国际交流基金会是日本唯一一所在世界各国及地区综合性地开展国际文化交流事业的专门机构。1994年北京日本文化中心作为日本国际交流基金会的北京事务所成立。为加深中日两国相互理解,基于以上理念,本中心在中国各地举办了多种多样的活动及事业。主要活动分为文化艺术交流、日语教育、日本研究知识交流三个领域。

日本国际交流基金会是日本唯一一所在世界各国及地区综合性地开展国际文化交流事业的专门机构。1994年北京日本文化中心作为日本国际交流基金会的北京事务所成立。为加深中日两国相互理解,基于以上理念,本中心在中国各地举办了多种多样的活动及事业。主要活动分为文化艺术交流、日语教育、日本研究知识交流三个领域。

#『いろどり』日本生活TIPS 53:~即便发生地震,也不要惊慌失措~# 日本国际交流基金会推出了新教材《いろどり:生活中的日语》。该教材主要面向在日本工作、生活的人群。通过该教材,大家可以学习到贴合现实生活的日语,并应用于实践。关于本教材文字内容和音频,可通过以下网址全部免费下载→![]() 网页链接

网页链接

《入门》教材的中文版终于正式公布了!有关申请举办“新公布教材「いろどり」交流学习会”的通知→![]() 网页链接

网页链接

教材中,除涉及会话练习和语法学习的内容外,还有“日本生活小知识”这一关于日本文化和习俗的解说页。接下来介绍其中的一部分。

这次给大家介绍自然灾害与灾害地图、应急包与防灾用品、震级与烈度、日本的地区划分和防灾训练→h![]() 『いろどり』日本生活TIPS 53:~即便发生地震,也不要惊慌失措~

『いろどり』日本生活TIPS 53:~即便发生地震,也不要惊慌失措~

随着初级2的正式推送,今后本中心将不定期开展各项小活动,对积极参与的小伙伴们送上精美礼物~ 本期内容也请大家看到最后哦~收起

日本国际交流基金会推出了新教材《いろどり:生活中的日语》。该教材主要面向在日本工作、生活的人群。通过该教材,大家可以学习到贴合现实生活的日语,并应用于实践。关于本教材文字内容和音频,可通过以下网址全部免费下载。

《入门》教材的中文版终于正式公布了!

有关申请举办“新公布教材「いろどり」交流学习会”的通知

(扫描或长按识别下方二维码跳转)

\(^o^)/

教材中,除涉及会话练习和语法学习的内容外,还有“日本生活小知识”这一关于日本文化和习俗的解说页。接下来介绍其中的一部分。

这次给大家介绍自然灾害与灾害地图、应急包与防灾用品、震级与烈度、日本的地区划分和防灾训练。

◆自然災害とハザードマップ / 自然灾害与灾害地图

在日本,虽然各个地区有所不同,但都有可能发生台风、地震、海啸、大雪等自然灾害。大家可以通过各地方政府制作的“灾害地图”调查各个地区容易发生哪些自然灾害。灾害地图上会显示如果该地区发生自然灾害,预计哪些区域将受到何种程度的损失,并标记出逃生地点和逃生路线。灾害地图除了能在政府等的窗口领取外,还可以从各地方政府的网站上下载或者通过国土交通省的“灾害地图门户网站”进行查询。如果你将要在日本居住,那么请提前确认将要居住的地区可能发生哪些灾害,应做好哪些准备,灾害发生时应如何逃生等。

◆非常持ち出し袋と防災グッズ / 应急包与防灾用品

建议大家将紧急时需要的防灾用品提前放进“应急包”中,并将应急包放在玄关等容易取出的地方,以便发生灾害需要逃生时能够马上带走。如课文中说的那样,应急包中需要放入几天的水和食物、常用药、手电筒、充电宝、便携式收音机、劳动手套、急救包、雨具、现金及贵重物品、护照或保险卡的复印件等。

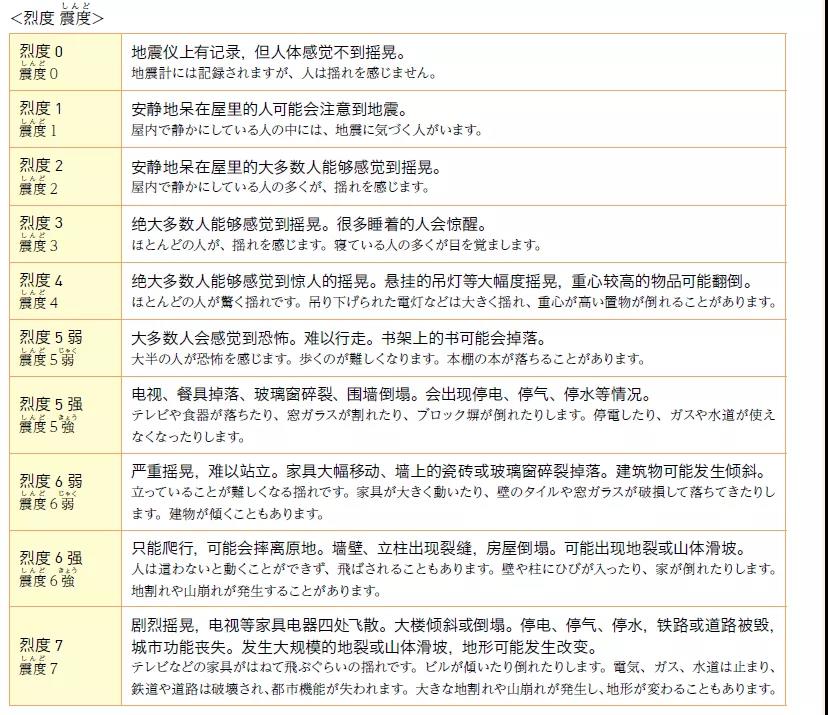

◆マグニチュードと震度 / 震级与烈度

在日本的新闻中,“震级”和“烈度”表示地震的规模。“震级”是表示地震本身规模大小的值,全球通用。“烈度”表示各个地点因地震导致了多大程度的摇晃。一次地震只有一个“震级”,但“烈度”会因地点的不同而出现各种各样的数值。虽然烈度的表示方法在各个国家有所不同,但在日本会将烈度仪观测到的结果分为10个等级(烈度0-烈度7,烈度5和烈度6分为弱和强两个等级)。烈度的标准如下所示。

◆日本の地方区分 / 日本的地区划分

在播报地震信息或台风前进路线等信息时,常会用到“OO地区”等表示日本大致的地区划分的表达方式。如果你住在日本,最好提前查一查自己居住在什么地区。

◆防災訓練 / 防灾训练

日本的公司、学校等会定期举行防灾训练。有时,居委会也会举行防灾训练。如果赶上百货店、购物中心、酒店或医院等举行防灾训练,你可能也要一起参加。尤其是在9月1日“防灾之日”这一天,很多地方都会开展防灾训练。在日本,你可能会经历很多次防灾训练。

在防灾训练中,会对地震、火灾发生时应如何行动、应通过哪条路线去哪里逃生、应如何确认人数等进行模拟训练。此外,还会练习如何使用灭火器或消防栓,体验充满烟雾的房间,在地震体验车中感受地震的剧烈晃动等。有时,也会开展救护活动和AED使用方法的训练。如果消防局工作人员参与训练,则不仅能够听到其对训练的讲评,有时他们还会对地震或火灾时应如何采取行动进行说明或举办讲座。

除了训练之外,平时为应对灾害而做好充分的准备也十分重要。关于灾害时应如何应对,各地方政府还会发放或在网站上公布手册,尽可能多看看比较好。

Ⓒthe Japan Foundation

\(^o^)/

本期的内容就到这里啦,为推出更多的活动,我们正在给大家准备更为精美和丰富的礼品!敬请期待~

★『いろどり』初級2の該当課

第十六課 地震が来ても、あわてて動かないでください

1.緊急地震速報です

2.避難訓練を始めます

3.地震が起こったときは…

4.避難所はどこですか?

5.防災パンフレット

★「いろどり」相关的咨询,请联系↓

☞ irodori@jpfbj.cn(担当:浦井、刘)

★下载☞ https:/www.jpfbj.cn/irodori/

(点击页尾阅读原文跳转)

往期内容

初级1合集版

(扫描或长按识别下方二维码跳转)

入门合集版

(扫描或长按识别下方二维码跳转)

日本国际交流基金会是日本唯一一所在世界各国及地区综合性地开展国际文化交流事业的专门机构。1994年北京日本文化中心作为日本国际交流基金会的北京事务所成立。为加深中日两国相互理解,基于以上理念,本中心在中国各地举办了多种多样的活动及事业。主要活动分为文化艺术交流、日语教育、日本研究知识交流三个领域。

日本国际交流基金会是日本唯一一所在世界各国及地区综合性地开展国际文化交流事业的专门机构。1994年北京日本文化中心作为日本国际交流基金会的北京事务所成立。为加深中日两国相互理解,基于以上理念,本中心在中国各地举办了多种多样的活动及事业。主要活动分为文化艺术交流、日语教育、日本研究知识交流三个领域。

#海外日本研究推介 第一篇:“霍格沃兹”的日本学——英国日本研究概况# 本中心特此为您推出由中外学者撰写的海外日本研究概况以及日本以外的日本研究者的著作书评,以期促进中国学者与日本以外的日本研究者之间的学术交流。【第一篇:“霍格沃兹”的日本学——英国日本研究概况 南开大学日本研究院讲 师丁诺舟】→![]() 海外日本研究推介 第一篇:“霍格沃兹”的日本学——英国日本研究概况

海外日本研究推介 第一篇:“霍格沃兹”的日本学——英国日本研究概况

本中心特此为您推出由中外学者撰写的海外日本研究概况以及日本以外的日本研究者的著作书评,以期促进中国学者与日本以外的日本研究者之间的学术交流。

第一篇:“霍格沃兹”的日本学——英国日本研究概况

南开大学日本研究院讲师

丁诺舟

作者介绍:

丁诺舟,1987年生,南开大学世界史博士,南开大学日本研究院讲师,世界近现代史研究中心助理研究员,研究方向为日本社会史。发表有《日本江户时代的政治贿赂与幕府的应对》《从仪式到教育 江户时代武士阶层身份认同感的形成》等论文十余篇,译著有《从江户到东京:小人物们的明治维新》,上海人民出版社,2021年6月。

『仁王』、コーエーテクモゲームス、2017年、表紙絵

如果从三浦按针算起,英日两国已有400余年之交,其间还经历过英日同盟的蜜月期,相互理解不可谓不深。国与国间相互理解的基础在于对彼此文化的理解与研究,而大学则是承担这一使命的主要力量。在今天,剑桥大学、牛津大学、伦敦大学等赫赫有名的大学正是英国人研究与理解日本的窗口。为了亲身体验英国的日本研究状况,南开大学日本研究院一行在国际交流基金北京日本文化中心与伦敦日本文化中心的大力协助下前往伦敦,进行了为期五天的考察之旅。

甫至伦敦,便遇到了两件令人印象深刻之事。第一是惊讶于英国铁路系统的悠久历史。在日本和中国,地铁与轻轨已成为现代生活不可或缺的交通工具。然而在伦敦,地铁的历史更加悠久,悠久到颇有“近代”之感。行至拉塞尔广场站,适逢电梯维修,一行人不得不拖着沉重的行李爬上这长达175阶、等同于15层楼的紧急阶梯。没过多久,又遇到了因车长中途下车吃饭而晚点的火车。抵达伦敦尚不足两个小时,文化冲击已扑面而至。

第二件印象深刻之事则是英国各大学的组织结构。英国组建大学的方式迥异于日本与中国,其独特的院系构成让一行人为“University of London”究竟是“伦敦大学”还是“伦敦的大学”而争论不休。实际上,英国的大学分为两类,一类是具有英国特色的学院联邦制大学(Collegiate University),另一类则是与中国、日本类似的独立大学。剑桥大学、牛津大学、伦敦大学等历史悠久的名校一般采取联邦制,以“学院(College)”作为基本组成单位,比如剑桥大学的“三一学院”,伦敦大学的“国王学院”。在学院联邦制下,大学是由学院组合而成的联盟,而非统领各学院的管理机构。有的学院是专精某一领域的专业研究型学院,也有的是囊括全体学科的综合型学院。每个学院都具有较强的独立性,除了提供住宿设施之外,还要制定自己的管理章程、教学理念与招生程序,甚至拥有独立的财政来源。各学院均强调自身的精神与特色,以建立学生对学院的归属感。学生以学院而非专业为纽带紧密连接在一起,不同专业的学生共同生活与学习,无论在日常生活还是体育竞赛中,卓越的表现都会为自己的学院增光添彩。所以说,University of London其实是伦敦的学院联盟。英国的“学院”既不同于中国的“外国语学院”“物理学院”,也不同于日本的“文学部”“法学部”,将其比作《哈利波特》中的“格兰芬多学院”“斯莱特林学院”似乎更加贴切。在这种“霍格沃兹魔法学院”般的学习研究环境中,英国的日本研究也充满了自身特色。

伦敦大学

访问的第一站是位于拉塞尔广场站附近的“伦敦的学院联盟”,为求顺口,后文姑且称其为伦敦大学。伦敦大学拥有以亚洲、非洲两地区研究见长的“亚非学院(School of Oriental and African Studies)”。亚非学院紧邻大英博物馆和大英图书馆,主要研究亚洲、非洲和近中东地区的人文、语言、艺术、文化、法律,是英国唯一一所专门研究亚洲与非洲的高等教育机构。其3000多名在校生中,留学生比例超过50%,被称为全英国学生来源最多元化的学院之一,曾为缅甸培养了1位诺贝尔奖得主,为众多亚非国家培养了国家元首、政府首长、大使、外交官、大法官及各领域的领军者。

亚非学院下设日本研究中心,包括人类学、经济学、金融管理学、艺术史、语言文化学、语言学、宗教学七大研究方向。在与日本研究中心的海伦·麦克诺坦(Helen Macnaughtan)交流中,留下最深刻印象的是亚非学院更加注重文化、艺术等非实用性人文研究,保持学术独立性,不会附和政治或经济需求。比如,中心主任法比奥·吉吉(Fabio Gygi)主攻人类学,著有《崇拜物:护身符、圣遗物、偶像以及如何摆脱它们》(Things that Believe: Talismans, Amulets, Dolls, and How to Get Rid of Them)等,其研究集中在三个方面:(1)日本的财产观与宇宙观 (2)囤积症行为(3)性别的具象性表现。海伦·麦克诺坦本人则聚焦日本的性别与就业问题,著有《妇女、工作和日本经济奇迹:以棉纺织业为例,1945-1975》(Women, Work and the Japanese Economic Miracle: the Case of the Cotton Textile Industry, 1945-1975)。艺术史专业的莫妮卡·欣克尔(Monika Hinkel)以江户时代的浮世绘为主要研究课题,关注浮世绘师丰原国周作品中体现出的“文明开化”要素。宗教学的露西亚·多尔思(Lucia Dolce)的研究主要集中于两方面,其一是日本中世的宗教仪式中“身体”的宗教意义,其二是现代语境下的佛教与神道之间的关系。露西亚还著有《东京的幸运之神:当代都市朝圣的宗教与空间政策》(The Lucky Gods of Tokyo: Religious and Spatial Politics of a Contemporary Urban Pilgrimage)。

在联邦制体系下,日本研究并非亚非学院的专利。伦敦大学的另一重要组成部分,伦敦政治经济学院(London School of Economics)的研究者们擅长从政治经济学角度对日本进行剖析,是对亚非学院人文学科研究的必要补充。例如,政经学院国际史专业教授安东尼·贝斯特(Antony Best)以英日关系、东亚国际史和日本近代史为研究中心,从情报史和国际史的角度解构太平洋战争。目前,安东尼教授正在着手撰写一部专著,探讨种族与君主制对1854 年至 1975 年间的英日关系造成的影响。安东尼计划通过研究英国皇室、政党、媒体、实业家、金融界、劳工运动和教会等社会阶层与团体的对日态度,调查英国国内的政治和观念在多大程度上影响了对日政策。

牛津大学

由于前一天晚间被硕大无比的“Fish and Chips”填满了肚子,第二天一早一行人只喝了几杯酸掉牙的树莓酸奶,就乘车奔赴古老的牛津。

牛津是一座充满中世韵味的城市,其间坐落着数不清的学院、图书馆与教堂。正是这个娴静的城市夜以继日地为英国生产知识。然而,来自天津的一行人却觉得牛津的街景像极了天津五大道,不愧皆是“津”字辈。

一行人虽然对充满神秘色彩的“传教学院”颇感兴趣,但还是首先造访了日本研究者的大本营——圣安东尼学院(ST ANTONY’S COLLEGE),该学院下设有日产日本研究院(NISSAN INSTITUTE OF JAPANESE STUDIES),是英国罕有的以日本为唯一研究对象的实体研究机构。圣安东尼学院以地区国别研究见长,下设七所研究院,分别为非洲研究中心、亚洲研究中心、欧洲研究中心、拉美研究中心、中东研究中心、日产日本研究院、俄罗斯及欧亚研究院。打破区域束缚,在更广阔的国际视野下进行区域国别研究是圣安东尼学院的基本方针。日产日本研究院与俄罗斯及欧亚研究院仅有一墙之隔,学者与学生可以在紧密的交流中获取更加宽广的研究视野。

日产日本研究院现任院长小西翔(Sho Konishi)热情地接待了一行人,并介绍了该院的研究状况,最令人印象深刻的是牛津大学自由的学风。无论是研究人员还是学生,放任其自由发挥天性与灵感。学生可以自由选择学习的空间、地点、节奏,并不以毕业就职为唯一目的,而教职人员更是拥有被称为“Sabbatical Leave”的长期带薪假期。只要自认为需要,牛津大学的研究者无需向大学说明理由,即可申请最长三个月的假期。因此,学生与教师都可以拥有充分的时间进行交流、思考与沉淀,从而迸发出知识的火花。

罗杰·古德曼(Roger Goodman)教授是牛津大学日本研究的代表性学者,主要研究日本的教育和社会政策,著有《日本的家庭经营大学:人口压力下的弹性来源,1992-2030(Family-Run Universities in Japan: Sources of Inbuilt Resilience in the Face of Demographic Pressure, 1992-2030)》、《归国子女:新特权阶层的出现(The Emergence of a New Class of Schoolchildren)》等。主攻经济学的休·惠特克(Hugh Whittaker则以日本的创业、创新管理、公司治理、雇佣关系以及东亚的政治经济发展为研究对象,著有《从成功中恢复:日本的创新和技术管理》(Recovering From Success: Innovation and Technology Management in Japan)、《创比较业:英国、日本与硅谷之影》(Comparative Entrepreneurship: The UK, Japan and the Shadow of Silicon Valley)等。名誉教授伊安·尼尔利(Ian Neary)虽在不久前退休,但依然持续着日本研究工作,主要研究二十世纪日本的政治和社会史,特别是部落民在工业化和现代化过程中的经历。伊安教授还关注日本的产业政策,特别是制药产业的变迁,以及日本政治体制中的人权问题。

值得一提的是,圣安东尼学院活跃着众多日裔教授。前文提到的小西翔是日本近现代史专家。小西教授拥有非常丰富的经历,曾在新西兰峡湾地区担任登山向导、在俄罗斯创办企业、建立成人继续教育体系。目前,小西教授主要研究认识论、美学、跨国情感史、无政府主义自然科学史(特别是地理学、胚胎学和昆虫学)和无政府主义民族志,特别关注语言(包括非传统语言)在人类知识生产史上的地位。著名社会学家苅谷刚彦(Takehiko Kariya)教授目前也就任于圣安东尼学院,主要教授日本社会学和日本研究方法。苅谷刚彦教授的研究兴趣包括教育社会学、社会分层和社会流动、战后日本的社会变迁、社会和教育政策等诸多方面,著有《学校、职业和选拔的社会学》、《大众教育社会的未来》等。

与伦敦大学同样,牛津大学的其他学院同样拥有优秀的日本学研究者。赫特福德学院(hertford college)教授比亚克·弗雷莱斯维格(Bjarke Frellesvig)曾长期担任欧洲日本研究学会会长,主攻日语史和历史语言学。亚克教授同时还担任牛津大学日语和语言学研究中心、牛津古日语语料库的主任,持续向硕士学生传授日语语言学与古典日语相关知识。

剑桥大学

虽然因时间原因,一行人无缘访问伊萨克牛顿的母校——剑桥大学,但剑桥大学的日本研究却不可不提。三一学院(Trinity College, Cambridge)是剑桥大学日本研究的中心。在剑桥大学的诸多学院中,三一学院是规模最大、财力最雄厚的学院之一,拥有约700名本科生和350名研究生。在20世纪,三一学院培育了34名诺贝尔奖得主,位居剑桥大学各学院之首。三一学院设有“亚洲与中东学研究”专业,而日本研究是该专业的重要组成部分,研究方向主要包括日本史、日本文学、日本文献学、日本社会文化、日本政治与国际关系。米凯尔·阿道夫森教授(Mikael Adolphson)是三一学院日本学研究的领军人物。

阿道夫森教授主要以中世的日本社会作为研究对象,带有鲜明的年鉴学派治史风格。他早年在瑞典的隆德大学研究中世纪法国南部的社会与宗教,在研究过程中对中世的日本产生了浓厚兴趣,自此将日本研究作为其毕生事业。社会结构、意识形态、心理、宗教制度、法律史、历史文献和国际贸易是阿道夫森教授的主要研究领域。阿道夫森教授著有《可爱的失败者:行动和记忆中的平家》(Lovable Losers: The Heike in Action and Memory)《佛的爪牙:日本历史上的僧兵》(The Teeth and Claws of the Buddha: Monastic Warriors and Sohei in Japanese History)等。目前,阿道夫森教授主要侧重于十二世纪的中日贸易,特别关注中国铜币的进口对十三、十四世纪日本的货币化经济产生的影响。除此之外,阿道夫森教授还在组织《吾妻镜》英文定本的翻译工作。

虽说三一学院是剑桥大学日本研究的中心,但却并非其全部。唐宁学院(Downing College)的布里吉特·斯特格(Brigitte Steger)、伊曼纽尔学院(Emmanuel College)的劳拉·莫雷蒂(Laura Moretti)、塞尔温学院(Selwyn College)的维多利亚·杨(Victoria Young)都是剑桥日本研究的重要成员。布里吉特主要关注日本社会的细节问题,以睡眠时间与社会变迁为主题发表了大量成果。近期她主要关注日本的性别问题,从女权角度重新审视“かわいい”的文化内涵。劳拉·莫雷蒂以近世日本的流行文学为研究重点,关注近世图书出版行业的特征。维多利亚·杨则研究冲绳的现当代文学,特别是作品中表现的种族、性别和语言差异。维多利亚还是一位“业余”文学翻译家,曾翻译出版冲绳女诗人Toma Hiroko的诗集《背中》。剑桥大学的日本研究者分散在各具特色的学院中,不可避免地受到自己学院的治学理念与专业结构影响,因而展现出彼此迥异的研究兴趣与治学风格。

剑桥大学、牛津大学和伦敦大学构成英格兰地区日本研究的“铁三角”,无论是研究者人数还是涵盖研究领域都在英国名列前茅。然而,英国并非只有英格兰,当我们乘坐着富有历史感的英国火车走出英格兰,驶入拥有别样文化的威尔士与苏格兰地区时,同样会感受到当地学者对日本研究的浓厚热情。

卡迪夫大学

从伦敦前往牛津就如同从立川前往三鹰,虽然耗时不短却并无远行之感。然而,远征威尔士则截然不同。从伦敦的交通枢纽帕丁顿站(Paddington Station)出发,乘快车三个小时方能到达威尔士的首府卡迪夫。威尔士虽然与英格兰关系融洽,却也拥有独特的威尔士语,在文化上并不等同。虽仍身处英国,但逢告示牌却要先寻找何处是英语。幸得伦敦日本文化中心的小川女士相随相助,不通威尔士语的一行人才不至于不辨东西。

卡迪夫大学(Cardiff University)就坐落在卡迪夫中央车站附近。卡迪夫大学原名为卡迪夫学院(University College, Cardiff),是威尔士大学(University of Wales)旗下的学院之一。2004年,卡迪夫学院与同属威尔士大学旗下的医学院合并,借机脱离威尔士大学,独立为卡迪夫大学。

与剑桥大学、牛津大学相比,卡迪夫大学是资历尚浅的“晚辈”。从组织结构而言,卡迪夫大学没有采用学院联邦制,所有院系均由大学理事会统一管理。卡迪夫大学下设三个学院,分别为艺术人文和社科学院、生物制药与生命科学院、物理科学院。艺术人文和社科学院下设有现代语言专业,在此一行人幸会了现任英国日本研究协会(British Association for Japanese Studies)主席克里斯托弗·胡德(Christopher Hood)。克里斯托弗为人风趣幽默,曾长期旅居日本,日语流畅自如,因此主要使用日语进行交流。在拥有独自语言体系的威尔士,日语却成为中英两国学者交流的主要语言,不得不说别有一番风趣。克里斯托弗向一行人表达了跨越国家与大洲界限的日本学交流的渴望。他风趣地比喻道,东方的学者总觉得西方学者研究日本如同“洋人穿和服,不是那个味儿”。如果真是这样,“那请东方学者都把西装脱了”,引的一行人捧腹不已。

克里斯托弗本人的研究兴趣十分广泛,包括中曾根康弘的教育改革、日本航空123号航班空难事故等。他从纪念、象征和自我认知的角度对历史事件进行解构,分析重大事故的相关叙述在若干年后如何被修改和重新架构。因此,克里斯托弗一直关注日本的灾难叙事(尤其是电影)的特质,并与好莱坞的灾难叙事进行比较,试图阐释日本人的灾难观。克里斯托弗编有《日本教育改革:中曾根的遗产》(Education Reform in Japan: Nakasone’s Legacy)《新干线:从子弹头列车到现代日本的象征》(Shinkansen: From Bullet Train to Symbol of Modern Japan)《应对灾难:日航123 航班坠毁事件的应对》(Dealing With Disaster in Japan: Responses to the Flight JL123 Crash)《御鹰巢:世界最大单机坠毁事件中的损失编年史》(Osutaka: A Chronicle of Loss in the World’s Largest Single Plane Crash)等。同属现代语言专业的罗素·米德(Ruselle Meade)专攻日本近代史,关注翻译史、科学技术史和战争记忆,著有《解读 COVID-19 和日本:对科学家社会地位的历史反思》(Translating COVID-19 and Japan: a historical reflection on the social standing of scientists)《日本近代早期的技术知识》(Technical knowledge in early modern Japan)等。目前,罗素的研究主要集中在明治时期(1868-1912 年)对科学技术的译介活动,旨在探索翻译的众多功能。她认为,翻译可以建立专家权威、培养对专门企业的信任方面的作用。同时,她还研究战后日本对太平洋战争的记忆,特别是战时技术是如何被用来构建这些记忆的。

除现代语言专业外,历史考古与宗教专业的伊恩·拉普利(Ian Rapley)教授也是卡迪夫大学日本研究的重要人物。伊恩从跨国史的角度审视日本的历史定位,通过分析外交使团、通商口岸贸易、科学研究传播、共产主义网络中呈现的跨国环境下的语言交流,剖析国际交往的性质与影响。以此为基础,伊恩还关注旅行和国际交流,将重点置于 19 世纪后期和 20 世纪,通过解读西方旅行者的日本经历来考察这些非正式性接触在塑造日本与西方列强之间的国际关系中的作用。

虽然在遥远的北方,还有着以格子裙和吹管乐闻名于世的苏格兰,但因时间有限,充满中世浪漫的卡迪夫城堡是一行人到达的地理极限。

爱丁堡大学

(以下纯属脑补)离开威尔士一路向北,穿越长长的英格兰田园地区,就会到达苏格兰地区的首府爱丁堡。爱丁堡大学是苏格兰地区实力最强的名校,也是苏格兰了解日本的重要窗口。与卡迪夫大学相同,爱丁堡大学并未采用学院联邦制,下设三个职能学院,分别为人文社会科学院、医学和兽医学院、理工学院,人文社会科学院设有文学语言文化专业,亚洲研究构成该专业的重要组成部分。

亚洲研究主任亚伦·威廉·摩尔(Aaron William Moore)主要研究中日关系,利用跨国比较的史学方法,对日文、中文和俄文的相关文献进行分析。日记、信件、回忆录和艺术品等私文书是其主要研究材料。他总结归纳美国、日本、中国和英国的退伍军人、儿童和青年以及其他平民的战争经历,试图复原当时的生活状况。目前,亚伦正在撰写一篇论文,分析 1949 年前后,在国民党占领区接受教育的中国人对共产主义的理解状况,特别关注南京、上海、昆明和重庆等城市。高级讲师伊恩·阿斯特利(Ian Astley)主攻日本和中国的宗教哲学,以真言宗佛教为研究重点,关注物质文化和韵律在中国和日本的意识形态与政治体制中发挥的不同作用。目前伊恩重点研究明治维新后,日本的真言宗佛教传入英国的方式与途径。高级讲师克里斯·帕金斯(Chris Perkins)主要研究日本的学生政策、日本媒体和高等教育史,同时涉及社会和政治理论、记忆、国际关系和边界问题。讲师海伦·帕克(Helen Parker)曾接受日本国际交流基金资助,在东京考察日本传统戏剧的现状。目前,海伦主要研究日本的传统戏剧与现代戏剧(特别是宝冢歌舞剧团的作品)中的性别与变装问题。除戏剧研究外,她还关注日本女性史,并从事现代日英文学翻译。海伦还积极参与学会活动,曾于 2003 年至 2008 年担任欧洲日本研究协会秘书,并于2001年在爱丁堡组织演员、学者及对日本戏剧有兴趣的民众共同举办了“二十一世纪日本戏剧节”。同为讲师的霍莉·斯蒂芬斯(Holly Stephens)的研究范围十分广泛,包括日本和韩国的日常生活史、经济思想史、农业史等。

总体而言,英国的日本研究存在如下特征。第一,在英国独特的学院联邦制制度下,日本研究与其他地区国别研究的交流与交融更加密切。日本研究者不会聚集在外国语学院等研究性质相对单一的机构中,而是分散在从事文、理、工不同领域研究的学院中,其研究视野与着眼点往往更加开阔。以日本史研究为例,众多研究者倾向于选择跨国史作为研究方向,通过解读跨国性活动来剖析日本的定位,这就超出了以往国别研究的桎梏,为日本研究提供了新思路与新视角。第二,重视文化与社会研究。虽然以伦敦大学政经学院为代表的众多英国学者在日本政治、经济研究领域取得了令人瞩目的成就,但选择文化、宗教、艺术、社会等非实用性研究的学者队伍迅速发展壮大。以伦敦大学亚非学院为首的社会文化研究者们将英国文化作为参照系,以西方人的视角审视、解读日本这一东方文明,其兴趣点往往是东方学者因习以为常而容易忽视的文化细节,因此诞生出众多独树一帜的研究成果。第三,崇尚扎实的资料收集与解读。牛津大学、剑桥大学均设有日本文书资料库及附属的解读机构,专门指导学生收集与解读资料的方法。英国的日本研究者平均每年撰写的论文与出版的书籍的数量并不多,但几乎都是基于一手资料的精品,这无疑得益于其严谨扎实的治学传统。可以说,“霍格沃兹”的日本学虽不会传授东方魔法,却让我们像穿过93⁄4车站的廊柱一般,一览充满英伦古典气息的日本研究新视野。

感谢您的阅读。下期将发表“从“了解日本”到“让世界了解日本”——美国日本研究概况”,由南开大学日本研究院丁诺舟讲师执笔。欢迎感兴趣的朋友们继续关注。

海外日本研究推介系列预告(拟定)

第一篇 “霍格沃兹”的日本学——英国日本研究概况

南开大学日本研究院 丁诺舟讲师

第二篇 从“了解日本”到“让世界了解日本”——美国日本研究概况

南开大学日本研究院 丁诺舟讲师

第三篇 欧洲的日本研究

柏林自由大学(德文:Freie Universität Berlin) Verena Blechinger-Talcott教授

第四篇 美国对日本文化的“西式合理化”

南开大学日本研究院 丁诺舟讲师

第五篇 如何用数理分析阐释日本特质:《世袭与民主》介评

复旦大学日本研究中心 贺平教授

第六篇 以数论政:若干日本政治研究数据库简介

复旦大学日本研究中心 贺平教授

第七篇 多重方法与国际比较下的概念论证:丹尼尔·阿尔德里奇的灾难叙事

复旦大学日本研究中心 贺平教授

澳大利亚皇家墨尔本理工大学中文系 倪锦丹博士生导师

第九篇 日常莫辩,理论何为:《生成自我》的价值与启示

复旦大学日本研究中心 贺平教授

第十篇 政治民族志的经典之作:回眸《日本式选举运动》的学术史意义

复旦大学日本研究中心 贺平教授

第十一篇 《The Anime Ecology》A Genealogy of Television, Animation, and Game Media

澳大利亚皇家墨尔本理工大学中文系 倪锦丹博士生导师

第十二篇 作为世界文学的《源氏物语》——法国的《源氏物语》翻译项目

北京日本学研究中心 张龙妹教授

第十三篇 作为世界文学的《源氏物语》——亚瑟・威利英译《源氏物语》的日语回译

北京日本学研究中心 张龙妹教授

第十四篇 寄语中国的日本研究者

柏林自由大学(德文:Freie Universität Berlin) Verena Blechinger-Talcott教授

计划每周一发布,敬请期待!

日本国际交流基金会是日本唯一一所在世界各国及地区综合性地开展国际文化交流事业的专门机构。1994年北京日本文化中心作为日本国际交流基金会的北京事务所成立。为加深中日两国相互理解,基于以上理念,本中心在中国各地举办了多种多样的活动及事业。主要活动分为文化艺术交流、日语教育、日本研究知识交流三个领域。

日本国际交流基金会是日本唯一一所在世界各国及地区综合性地开展国际文化交流事业的专门机构。1994年北京日本文化中心作为日本国际交流基金会的北京事务所成立。为加深中日两国相互理解,基于以上理念,本中心在中国各地举办了多种多样的活动及事业。主要活动分为文化艺术交流、日语教育、日本研究知识交流三个领域。

#中日交流之窗 日本文化线上沙龙(和果子制作)#

※ 使用语言;日语

◆日期:2021年12月19 日(周日)14:30~16:00(中国时间)

◆讲师:入江 麻以

◆主题:草莓大福制作体验

详情→http://t.cn/A6xNouec

注册网址→http://t.cn/A6xNoueV

主办单位:日本国际交流基金会 日中交流中心

协办单位:湖南大学长沙中日交流之窗,延边大学延边中日交流之窗

主办单位:日本国际交流基金会 日中交流中心

协办单位:湖南大学长沙中日交流之窗,延边大学延边中日交流之窗

※ 使用语言;日语

◆日期:2021年12月19 日(周日)14:30~16:00(中国时间)

◆讲师:入江 麻以

◆主题:草莓大福制作体验

◆讲师简介:

◆讲座概要:草莓大福制作体验

请大家准备好材料和工具,一起来制作草莓大福吧!

●用料:(2个用量)

糯米粉30g,白砂糖10g(2大匙),水50cc,红豆沙60g,草莓2粒,太白粉20g(4大匙)

●使用工具:

微波炉,耐热盘,刮刀(可以用大勺代替), 菜板, 保鲜膜,刮板(可以用菜刀代替),剪刀

◆注册网址:

https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_kxllycpySBy3l3L1qoLPZg

(点击页尾阅读原文跳转)

※仅先前480名成员参加,名额先到先得。网络参加者只限观看,无法参加答疑,敬请谅解。

中日交流之窗

日本文化线上讲座系列预告

日本料理/ 讲师 大桥 奈穗子(日本料理研究家)/3月(待定)

日本国际交流基金会是日本唯一一所在世界各国及地区综合性地开展国际文化交流事业的专门机构。1994年北京日本文化中心作为日本国际交流基金会的北京事务所成立。为加深中日两国相互理解,基于以上理念,本中心在中国各地举办了多种多样的活动及事业。主要活动分为文化艺术交流、日语教育、日本研究知识交流三个领域。

日本国际交流基金会是日本唯一一所在世界各国及地区综合性地开展国际文化交流事业的专门机构。1994年北京日本文化中心作为日本国际交流基金会的北京事务所成立。为加深中日两国相互理解,基于以上理念,本中心在中国各地举办了多种多样的活动及事业。主要活动分为文化艺术交流、日语教育、日本研究知识交流三个领域。

#日本研究之窗——系列讲座(社会)第七讲:作为“移民社会”的日本# 我们精心安排了“日本研究之窗”系列讲座,希望通过此次不受空间距离限制的活动,能够让更多的朋友们从中感受到日本文化以及日本研究的魅力。【第七讲:作为“移民社会”的日本 日本长崎大学多文化社会学系副教授 赛汉卓娜】→ → ![]() 日本研究之窗——系列讲座(社会)第七讲:作为“移民社会”的日本收起

日本研究之窗——系列讲座(社会)第七讲:作为“移民社会”的日本收起

*扫描或长按识别文末二维码可阅读本文的繁体字版文本。

我们精心安排了“日本研究之窗”系列讲座,希望通过此次不受空间距离限制的活动,能够让更多的朋友们从中感受到日本文化以及日本研究的魅力。

第七讲:作为“移民社会”的日本

日本长崎大学多文化社会学系副教授

赛汉卓娜

主讲人介绍:

赛汉卓娜,日本名古屋大学博士(教育学),现任国立长崎大学多文化社会学研究科/多文化社会学部准教授,中央民族大学民族学与社会学学院客座教授。兼任移民政策学会理事,比较家族史学会理事/涉外委员会副委员长。

著有《国际迁移时代的国际婚姻》(勁草書房,2011)、《Dynamics of Marriage Migration in Asia》(Tokyo University of Foreign Studies,2013)、《社会转型与家庭策略》(中国世界图书出版公司,2016)、《国际婚姻与多文化共生》(明石书店,2017)、《相遇与结婚 家族研究最前沿②》(日本经济评论社,2017)、《中国的家族与性别》(明石书店,2021)等学术专著合著,并在《家族社会学研究》《中国21》等学术期刊发表多篇有关中国女性的国际迁移、移民家庭的教育策略、移民女性的主妇化现象与职业挑战等论文。近年主持日本科研费课题《后疫情时代移民女性的跨越国境的生活世界的国际比较研究》、《国际迁移过程中高学历移民女性职业与照料研究》。

研究领域:移民研究、家庭社会学、异文化间教育学。

1.从“单一民族中心”迈向“多文化共生政策”

日本传统上并不是一个接纳移民的国家。直到最近,日本政府才开始正视国内的民族问题。先住民阿伊努人的抵抗、特别是有影响力的在日朝鲜人的反对,以及越来越多的新来外国人的到来和定居,都是打破这种局面的契机(注释5)。面对这一现实,进入2000年后的日本政府开始倡导多文化共生。“日本人与外国人和谐共生社会”这一表述首次出现在法务省于2000年颁布的第二份《出入国管理基本计划》中。2006年,总务省宣布了《促进地方社区多文化共生的计划》。这些计划标志着日本社会终于从所谓的单一民族向多文化共生社会迈出了一步。

这个转变的背景是什么呢?据D.Milly(2014)分析,在日本,自20世纪90年代以来,中央政府向地方政府下放的权力越来越多,两者的权力变得更加平等。此外,给予非营利组织合法地位,以及当地政府和非营利组织在地方一级的合作活动,使地方一级就可以做出移民政策。这些变化使地方政府成为国家层面上改变移民政策的倡导者。在超越单个地方政府管辖范围的移民问题上,独立的人道主义市民组织团体获得了相当大的影响力,但这些组织仍然没有大力参与国家政策和管理。换句话说,尽管日本政府多年来没有过多举措,但地方政府和民间社会组织对多文化共生政策的发展做出了巨大贡献。与西方国家相比,多文化共生理念在日本社会被默默接受的背后,还与在过去20年里,由于经济停滞造成的劳动力需求低迷、移民人口的增长相对停滞、外国人犯罪率下降、以及居住在日本的穆斯林与主流社会的关系融洽等有关。

一般来说,移民政策包括“出入国管理政策(简称入管政策)”,即接纳哪一类外国人以及在什么条件下接纳;以及“融合政策”,即保证被接纳者的权利和他们对社会的参与度。在日本,自1951年的出入国管理令颁布以来,“入管政策”已经是一个既定的政策性术语,但“融合政策”的政策性术语目前还没有完全确定。然而近年来,政府层面考虑了诸如”共生综合措施”、”共生政策”和”多文化共生政策”等名称的融合政策。

2018年底,《出入境管理法》和其他相关法律被修订,设立了新的居留身份,即”特定技能第1号”和”特定技能第2号”,法务省入国管理局被改组为出入国居留管理厅,成为一个外部局。相关阁僚会议于2019年6月公布了《加强外国人材接纳与共生的综合措施》,同年底公布了《外国人材接纳与共生的综合措施(修订版)》,2020年7月又公布了《外国人材接纳与共生的综合措施(2020年修订版)》。2019年,在全国范围内建立了外国人一站式咨询中心。这样一来,“与外国人共生措施”和“多文化共生措施”开始被交替使用,逐渐成为描述日本融合政策的政策性术语。不过,也有学者指出此政策主要着眼于外国人的市民权利和社会权利保障,但在政治权利和文化权利保障上力度还不够(注释6)。

2.日本的移民分类

因为日本不像欧美移民国家那样从国外直接接受永久移民(permanent settlers),外国人向日本移民,不能直接在境外申请永久居留签证一步到位。因此,外国人向日本移民只能先移居后移民。目前,居住在日本的外国移民大致可分为以下五类。

(1)身份关系型

作为日裔或家眷,以“日本人的配偶等”、“定居者”、“永住者的配偶等”和“家属居留”等在留资格移居日本。“日本人的配偶等”主要是签发给与日本国民存在着婚姻关系的外国人配偶以及子女等。“定居者”是指日本人的后裔和他们的直系亲属(注释7),包括第二次世界大战期间遗留在中国的日本妇女、孤儿及其后裔以及他们的直系亲属。另外,日裔三世等日本在外侨民及其后裔和亲属,例如巴西籍日裔、秘鲁籍日裔等。“永住者的配偶等”是指拥有日本永久居留资格的外国人的配偶和他们在日本居住的子女。“家属居留”签证签发给在日留学的外国学生和在日工作的专业人士的配偶以及他们的子女。技能实习生则不能携带家眷。另外,父母也不在家属范畴之内。

(2)专业人士就业型

该类型指以专业人士的身份持工作签证移居日本的外国人,包括在日本大学任教人士所取得的“教授”签证、在日外资企业作为经营者和管理者的“投资、经营”签证、机械工程等技术人员取得的“技术、人文和国际服务”类别的签证、外国料理的厨师和体育教练取得的“技能”签证、外国企业派驻日本的分支机构常驻职员取得的“企业内转勤”签证等。

(3)期间限定就业型

有“技能实习”和“特定技能”两种类型。两者的区别在于,“技能实习”的目的是通过培养技术人才做出国际贡献,而“特定技能”的目的则是为了缓解国内劳动力的短缺。“特定技能”制度在很大程度上依赖“技能实习”作为人力资源的来源。

(4)留学型

该类型指用留学的方式,以“留学”签证进入日本的大学、短期大学、专门学校、日本语学校留学的正规海外学生。设立“留学”签证初始时的假设是,学生将回到他们的祖国做出国际贡献,并在1983年制定了“10万留学生计划”。2008年制定的“30万留学生计划”成为了吸引优秀留学生的战略手段。持“留学”签证者毕业在日就职后,通常获得“技术、人文和国际业务”工作签证。

(5)永居型

永住者须经法务大臣批准,品行端正,有足够的资产或技能独立谋生,原则上在日本居住至少10年,并以适当的方式履行纳税等官方义务。但是,有些类别的人不需要10年这么长的时间:比如日本国民的配偶、永住者和特别永住者的配偶只要有连续三年的实质性婚姻,并且至少有一年连续在日本居住即可申请,高技术专业人员居住在日本一年或三年就可以申请获得永居权。

3.日本社会对移民的援助

一般来讲,移民在日本社会面临三个障碍,这些是语言障碍、心理隔阂和法律障碍。地方政府以及半官方半民间的国际交流协会、民间NGO、NPO组织、宗教团体提供了各种援助,以缓解移民的困境并帮助移民家庭适应当地的生活。

长期以来在没有国家层面移民融合政策的情况下,以半政府半民间组织起家的国际交流协会的作用也不小。泡沫经济破灭前,由地方政府资助的组织-国际交流协会,以及作为活动基地的国际交流中心不仅在都道府县和法令指定的城市,而且在各市镇也相继诞生了。在1990年以来新来外国人数量急剧增加的情况下,各地方政府在自己的管辖范围内开展了各种与移民相关的活动。例如,大阪府丰中市丰中国际中心最重要的任务之一是为外国人提供从婴儿到老人,不分代际的全面支持,并积极改变对外国人的歧视和边缘化现象。因此,自成立以来,该中心一直致力于开发能作为包括成人和儿童在内的外国居民安心逗留的场所。每周还有多达11种语言的多语言咨询服务、家庭暴力热线、和由当地日本人居民团体提供的日语活动等(注释8)。国际交流中心设置的日本语教室成为了特别是移民女性与日本社会相连接的重要场所,在那里,移民女性获得了专业证书学习、就业以及育儿的信息与指导(注释9)。

地方政府最关注的是“语言障碍”问题。地方政府需要掌握多种语言,确保在发生重大灾害时能将信息传递给不懂日语的外国人。地方国际交流协会在这方面发挥了重要的作用。在2011年东日本大地震和2016年熊本地震发生后,生活在该地区的外国人因为那里有他们经常听课的日语教室,首先求助于位于仙台市和熊本市的国际交流中心。在熊本地震发生时,国际交流中心成为当地的外国居民(包括孕妇和有婴幼儿的妇女)的疏散庇护所。在日本各地的支持下,熊本国际交流中心成为了提供多语种日常生活信息的基地。这可能是因为地震之前国际交流中心已经被当地的外国居民所认可,并认为是可以安心并且安全的场所。由此可见,建立一个作为多元文化交流基地的、能够连接当地社区和外国居民的公共场所是非常重要的。

外国居民聚居城市的学校通过与政府和当地社区市民组织合作,为有外国血统的儿童提供日语与其他学科学习上的帮助,甚至能够为每个孩子提供个性化的支持。在这样的外国居民聚居地区,问题比较容易被注意到,因此可以在早期阶段提供必要的支持。但在外国人所占比例很小的地方城市、乡村等分散地区,从事外国儿童教育工作的教师数量少,很难建立起应对体制。教师在学校内部、学校之间、社区之间的合作也面临困难。此外,学校和社区也不容易积累经验和知识。

针对外国人的来自民间的各种援助不仅由NGO/NPO等市民组织承担,佛教寺庙与基督教天主教会也承担了重要的职能。例如,分散在日本各地的菲律宾女性通过参加教会活动形成了源于教会的移民网络,并策略性地将积累的社会资本作为教育资源,用于在异国抚养子女。天主教堂对于移民而言不仅是一个精神支柱,也是一个建立人际网络的场所,同时也是支持移民社区生活的空间。另外,在2020年席卷全球的新冠疫情影响下,位于爱知县名古屋市的佛教寺庙德林寺收留了计划回国,但因疫情影响无法回国的、签证已经过期的以越南人为主的外国人,并免费提供食物和住宿。

综上所述,在2018年《出入境管理法》修订之后,可以说日本已经从正面承认了国内劳动力短缺,并且向外国蓝领工人打开了大门。目前正在讨论大幅增加该系统所涵盖的行业数量。接纳外国劳工的政策是一个日本社会面向未来的重要问题,将受到经济形势、公众舆论,甚至疫情的影响,目前正处于一个时代变化的转折点。同时,还应关注到已经在日本生活工作的外国居民,疫情造成的工作环境恶化和远程办公的推广,暴露了很多社会弱势群体的困境,这在过去就曾经被指出过。2021年11月末,实现与外国人和谐社会专家委员会新公布了有关共生社会的形态和中长期问题的意见书。像这样有关多文化共处的讨论也提醒我们,需要从移民居住国以及来源国等国内外密切关注这一课题。

主要参考资料:

铃木江理子编著《アンダーコロナの移民たち―日本社会の脆弱性があらわれた場所》,明石书店,2021。

移民政策学会设立10周年论集刊行委员会《移民政策のフロンティア―日本の歩みと課題を問い直す》,明石书店,2018。

Milly,D.J., 2014, New Policies for New Residents: Immigrants, Advocacy, and Governance in Japan and Beyond, Ithaca and London: Cornell University Press.

注释:

(1) International Labor Organization(ILO), Guide on Measuring Migration Policy Impacts in ASEAN,International Labor Organization(ILO)Press,2016.

(2) 此处以及其他日本在留外国人数据均来自日本法务省出入国在留管理庁《在留外国人統計》2020年12月。

(3) 他们本身是或后代是战后失去国籍者,主要来自来自朝鲜半岛和台湾。

(4) Stephen Castles,Hein De Haas and Mark J. Miller, The Age of Migrant: International Population Movements in the Modern World, London: Palgrave Macmillan, 2014.

(5) 参考駒井洋,「多文化共生政策の展開と課題」,移民政策学会设立10周年论集刊行委员会《移民政策のフロンティア―日本の歩みと課題を問い直す》,明石书店,2018。

(6) 近藤敦,「コロナから考える統合政策-日本における多文化共生施策の課題と展望」,铃木江理子编著《アンダーコロナの移民たち―日本社会の脆弱性があらわれた場所》,明石书店,20212021)

(7) 这包括结婚三年左右后的离婚和丧偶,以及抚养日本人子女的外国籍母亲。

(8) 榎井緑,「地域の国際交流協会による外国人支援」,移民政策学会设立10周年论集刊行委员会《移民政策のフロンティア―日本の歩みと課題を問い直す》,明石书店,2018。

(9) 賽漢卓娜,「地方(農村)の結婚移住女性」,移民政策学会设立10周年论集刊行委员会《移民政策のフロンティア―日本の歩みと課題を問い直す》,明石书店,2018。

*本内容为作者独立观点,不代表本中心立场。

感谢收听。

日本研究之窗——系列讲座(社会)

题目及主讲人

第一讲 “一亿总中流”社会到“差距社会”——日本全民中产社会的形成与分化

上海外国语大学国际关系与公共事务学院公共管理系副教授 俞祖成

天津社会科学院日本研究所研究員 田香兰

中央民族大学民族学与社会学学院教授 李国庆

第五讲 了解日本学术研究的一个具体的视角——以日本家族社会学会为例

南京大学社会学院副教授 朱安新

天津社会科学院日本研究所副研究员 师艳荣

第七讲 作为“移民社会”的日本

长崎大学多文化社会学系副教授 赛汉卓娜

计划每周四发布,敬请期待!

阅读繁体版↓

日本国际交流基金会是日本唯一一所在世界各国及地区综合性地开展国际文化交流事业的专门机构。1994年北京日本文化中心作为日本国际交流基金会的北京事务所成立。为加深中日两国相互理解,基于以上理念,本中心在中国各地举办了多种多样的活动及事业。主要活动分为文化艺术交流、日语教育、日本研究知识交流三个领域。

日本国际交流基金会是日本唯一一所在世界各国及地区综合性地开展国际文化交流事业的专门机构。1994年北京日本文化中心作为日本国际交流基金会的北京事务所成立。为加深中日两国相互理解,基于以上理念,本中心在中国各地举办了多种多样的活动及事业。主要活动分为文化艺术交流、日语教育、日本研究知识交流三个领域。