*扫描或长按识别文末二维码可阅读本文的繁体字版文本。

我们精心安排了“日本研究之窗”系列讲座,希望通过此次不受空间距离限制的活动,能够让更多的朋友们从中感受到日本文化以及日本研究的魅力。

第五讲:了解日本学术研究的一个具体的视角

——以日本家族社会学会为例

南京大学社会学院

副教授 朱安新

主讲人介绍:

朱安新:社会学博士。南京大学社会学院副教授、社会学系副主任、硕士研究生导师。兼任中国社会学会家庭社会学专业委员会理事、日中社会学专业委员会理事、日本家族社会学会会员、日本都市社会学会会员。

先后在中国人民大学、北京外国语大学日本学研究中心、名古屋大学研究生院就读,获得学士、硕士、博士学位。自2008年起在南京大学社会学系任教至今,多次兼任国外大学访问学者:爱知大学客座研究员(2009-2012年)、名古屋大学客座副教授(2010年)、日本福祉大学大学客座副教授(2011年)、庆应义塾大学访问学者(2015年)、成城大学客座研究员(2017年)、京都大学访问学者(2022年)。

主要研究领域为基层社会研究、家庭社会学、比较社会学。在国内外学术期刊发表学术论文60篇,中文发表论文中有4篇被《中国社会科学文摘》转载,“日本独居老年人的孤独死感知”(《贵州社会科学》2016年第10期)获第八届宋庆龄基金会日本学学术奖励基金论文类一等奖(2017年);参与出版学术著作7本。

各位朋友,大家好。很荣幸有机会借助“北京日本文化中心”搭建的平台跟大家交流。我今天分享的题目是“了解日本学术研究的一个具体的视角——以日本家族社会学会为例”。这次讲座的内容由六个小题目组成,分别是:1.“日本家族社会学会”的基本情况、2.会长信息、3.会员情况、4.年度大会的主题、5.以学会为依托的全国家庭调查、6.近年来的研究动向简介。

在“日本研究之窗”关于社会主题的系列讲座中,本次讲座有不同于其他五个讲座的地方。其他五个讲座的研究主题分别是“社会分层”、“募捐政策”、“人口老龄化”、“环境治理”、“青年文化”,这些主题都涉及当下日本社会的重要状况。本次讲座将聚焦在日本学界的一个重要的学术研究组织——“日本家族社会学会”,希望以此为例,有助于更多的朋友们(特别是对日本感兴趣的年青人)了解日本文科领域的学术研究组织的一些情况,在熟悉日本学术组织运行习惯的基础上,激发出研究日本的兴趣。

1.“日本家族社会学会”的基本情况

“日本家族社会学会”(中文语境一般表述为“日本家庭社会学会”、英文名“Japan Society of Family Sociology”)成立于1991年。该组织的目的在于促进家庭领域的理论、经验及实证研究,为个人和社会发展做出贡献。其前身可以追溯到始于1968年的家庭社会学研讨会(日文名“家族社会学セミナー”)。目前,该学会每年的常规性活动是举办一次学会大会、发行两期《日本家庭社会学简报》(“日本家族社会学会ニュースレター”)、刊出一卷(两集)基于匿名评审制度的学术期刊《家族社会学研究》(Japanese Journal of Family Sociology,简称JJFS)。

2.会长信息

“日本家族社会学会”自成立以来,至今推选出十位日本家庭社会学研究领域的代表性学者担任会长。首任会长为森冈清美教授(当时任职于成城大学),第二任会长为正冈宽治教授(当时任职于早稻田大学),第三任会长为袖井孝子教授(御茶水女子大学),第四任会长为石原邦雄教授(东京都立大学),第五任会长为目黑依子教授(上智大学),第六任会长为牧野カツコ教授(御茶水女子大学),第七任会长为渡边秀树教授(庆应义塾大学),第八任会长为善积京子教授(追手门学院大学),第九任会长为石井クンツ昌子教授(御茶水女子大学),第十任即现任会长为池冈义孝教授(早稻田大学)。

在这里,我特别想跟大家分享现任会长的就任感言(2019年)。原因是里头含有两层一般意涵,将会有助于朋友们从个人和组织之间的关系特性来了解日本学术组织的特点。一是当选会长职务对于个人而言往往是个意外(而这一点在迄今为止的绝大多数会长身上都能够得到确认),二是当选会长对于个人而言是报恩于组织的机会。

原文是这样的:“被推选成为第十任会长,对我而言,简直就是一个‘晴天霹雳’。此前,我已经历任三期理事,正有从学会的管理职务上引退的打算呢……然而,自从日本家庭社会学会的前身‘家庭社会学研讨会’时代开始,我就参加了学会,可以说是学会培养了我。所以,我决心尽我绵薄之力为学会再做三年贡献。”(池岡義孝、第10期会長就任のご挨拶、日本家族社会学会ニュースレター、No.63)

3.会员情况

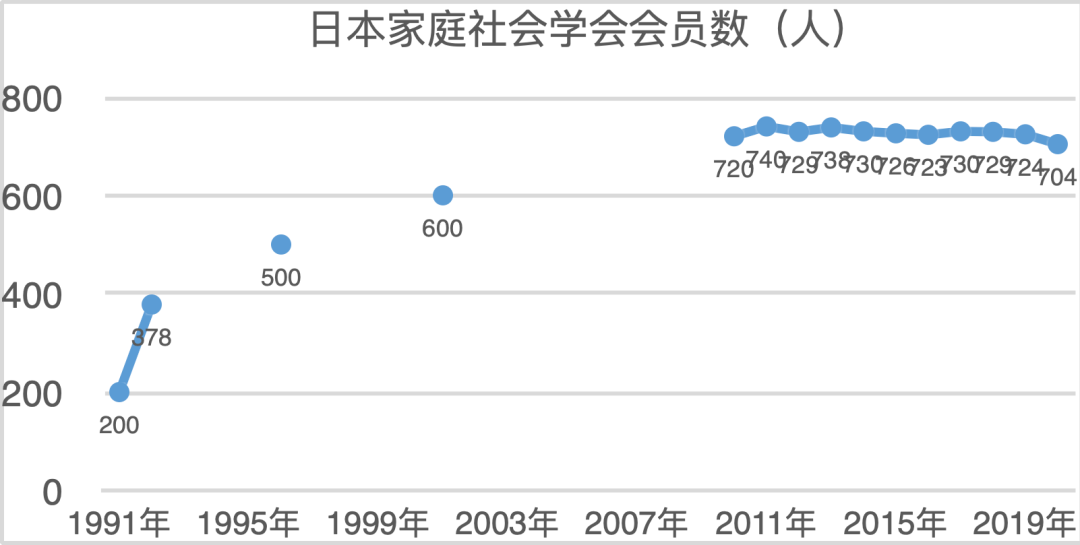

目前(2021年)会员人数为710人,与学会成立当初的200余人相比较,在规模上有长足增长。会员人数经历上世纪90年代的快速增加之后,近十年呈现趋稳态势。会员来源多元,包括来自大学和职业学校的学者,研究机构的科研专家、法院调查员、媒体记者以及研究生等。

值得指出的是,会员资格与年会费的及时缴纳是高度关联的,也就是说不及时缴纳会费的话,有可能无法及时享受到会员资格带来的好处。而这些好处是实实在在的,包括在学会举办的年度大会上报告自己的研究成果、向学会主办的学术期刊投稿、收到学会发行的学术刊物等。对于有志于在日本学习、甚至从事研究的年青朋友们来说,这些历练、提升自己学术能力的资源,是非常重要的。而日本的导师,也往往会采用有效利用学会资源的方式,来提点自己学生的学术发展进步。顺便提一下,“日本家族社会学会”学生会员的年会费是5000日元,疫情期间有减额措施,为2000日元,相当于人民币112元,很人性化,性价比也非常高。

4.年度大会主题

学会成立之后,首次设定的年度大会主题会议(シンポジウム)的大题目是“战后50年的家庭变化在多大程度上得到了解释?”对此,1993年、1994年、1995年的学会年会分别以“家庭社会学所描绘的日本家庭”、“亲子关系再考”、“纵向时间序列研究在日本的方法和课题/家庭社会学的新视野——社会阶层与家庭”为具体切入点逐年展开学术讨论。

此后的年度大会主题分别如下:

1996年,“文化与家庭”。

1997年,“20世纪70年代以来,家庭社会学的回顾与展望”。

1998年,“儿童与家庭”。

1999年、2000年、2001年,在大主题“21世纪日本社会与家庭”的统摄之下,逐年探讨了“经济体系的变化与家庭”、“21世纪日本的教育与家庭变化”、“家庭变化与人”。

2002年、2003年、2004年,在大主题“当代社会中的家庭与婚姻之意义”的统摄之下,逐年探讨“当代社会的结婚意义”、“当代社会婚姻意义的辨析”、“当代社会家庭意义的辨析”。

2005年,“雇佣流动化与家庭”。

2006年,“社会排斥与家庭”。

2007年,“家庭的新可能——家庭研究之挑战”。

2008年、2009年、2010年,在大主题“全球化与家庭”的统摄之下,逐年探讨了“经济分层与现代家庭转型:育儿的两极分化”、“探寻老年期的新关联:全球化、分层与家庭”、“日本家庭的变化与未来”。

2011年、2012年、2013年,在大主题“家庭战略”的统摄之下,逐年探讨了“经济衰退与少子高龄社会的家庭战略”、“育儿和老年人照料的家庭战略”、“基层社会与家庭战略”。

2014年,“少子高龄化与日本福利制度”。

2015年,“‘人口减少社会’中的家庭与基层社会的未来”。

2016年,“专业人才干预家庭的当下之现状:来自外部的家庭支持的实践”。

2017年,“日本与亚洲的家庭:从社会调查看现状与变迁”。

2018年,“台湾家庭的持续与转型:基于台湾青年研究项目的发现”。

2019年,“老龄化社会中的生、死与家庭”。

2020年,“‘家庭多元化’与‘儿童福利’可否协调并存”。

2021年,也就是今年的大会主题是新冠病毒疫情背景下的“公私空间的重叠以及家庭、工作生活的平衡”。

之所以在上边这么啰嗦地罗列历年“日本家族社会学会”的大会主题,是因为这些主题也正是学术研究组织敏锐地捕捉社会变迁信息、在学术研究层面回应社会变迁的体现。我们通过对这些纵向时间序列的主题的追溯,很大程度上能够搭进去日本社会变迁的主脉络。

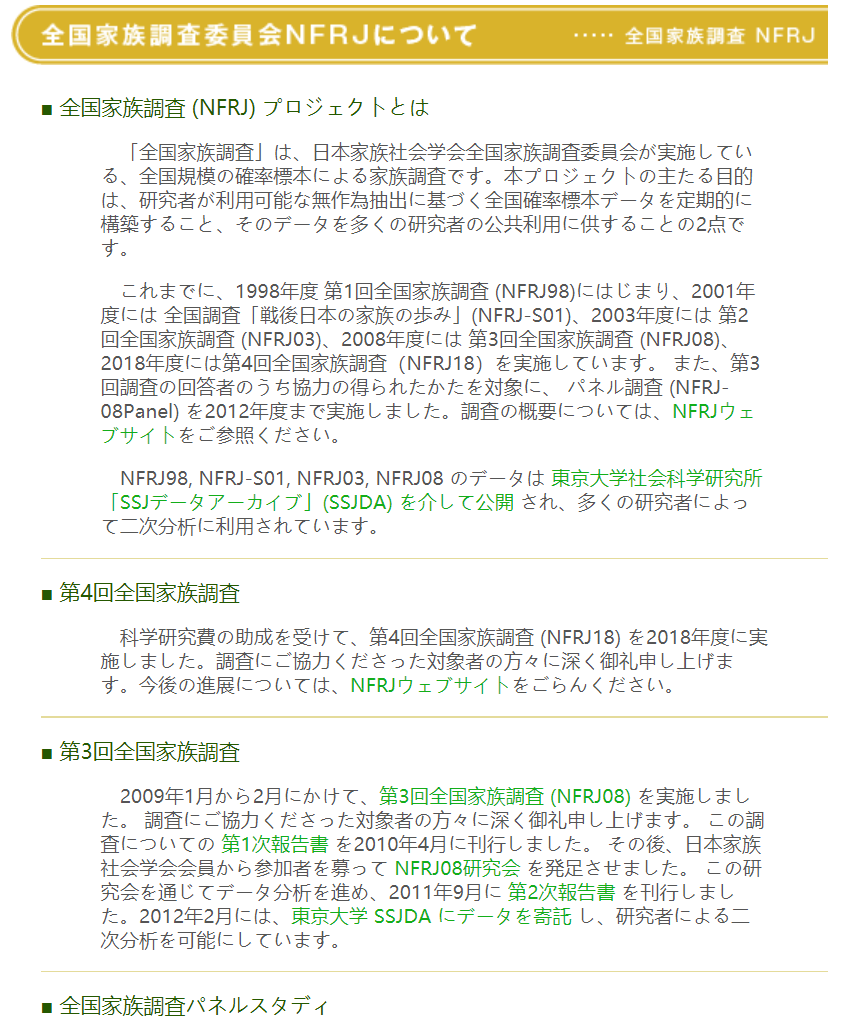

5.以学会为依托的全国家庭调查

日本全国家庭调查项目(National Family Research of Japan,简称NFRJ)是由日本家庭社会学会“全国家庭调查委员会”主导实施的全国规模的概率抽样家庭调查。项目实施获得政府经费资助。该项目的主要目标有两点,其一是定期积累基于全国范围随机抽样而获得的样本数据,其二是提供数据给研究人员使用。迄今为止,该项目已经完成五个年度的全国家庭调查,详情如下。1998年,实施第一次全国家庭调查(NFRJ98);2001年,实施以“战后日本家庭发展历程”为主题的全国调查(NFRJ-S01);2003年,实施第二次全国家庭调查(NFRJ03);2008年,实施第三次全国家庭调查(NFRJ08);2018年,实施第四次全国家庭调查(NFRJ18)。目前,NFRJ98、NFRJ-S01、NFRJ03、NFRJ08的调查数据已经通过东京大学社会科学研究所公开,可供学者和研究生使用。

基于该调查数据,目前已经出版的学术著作包括《日本の家族 1999-2009——全国家族調査[NFRJ]による計量社会学》(东京大学出版会 2016)、《現代日本人の家族: NFRJからみたその姿』(有斐阁 2009)、《現代家族の構造と変容》(东京大学出版会 2004)等,并积累有近百篇学术论文成果。

还有两点值得提及。一是质性研究资料的收集。第四次全国家庭调查(NFRJ18)收集了超过100个案例的访谈调查资料,这是极具开创意义的学术工作。质性研究资料和全国范围的定量研究数据的收集、积累,将推进在此后的研究中达成质性研究、定量研究的有效整合。二是“日本家族社会学会”正在预热预计于2028年开展实施的第五次全国家庭调查。作为一个学术组织,“日本家族社会学会”倾注全力、持之以恒地在自己擅长的领域开展长时段的全国性调查,积累优质的调查数据去研究家庭和社会变迁,既达成学术前沿研究的目的,也实现了确切捕捉社会变迁的社会责任。这种举措,值得我们予以关注、进行学习。

6.近年来的研究动向简介

“日本家族社会学会”历史长久,从其前身“家庭社会学研讨会”算起,迄今已持续学术活动长达53年。自20世纪90年代初学会组织正式成立以来,近三十年间,“日本家族社会学会”在理论取向和研究方法方面都发生重要转型。

上智大学田渊六郎(Tabuchi Rokuro)教授基于前面提到的《家族社会学研究》(JJFS)论文发表情况的分析,在新近(2021)执笔的论文中指出日本家庭社会学研究的下述三个特点:(1)从理论上看,“受帕森斯结构—功能理论影响,‘核心家庭范式’在20世纪60年代被确立成为日本家庭社会学的主流研究范式”,但“随着发生于20世纪70年代并一直延续至今的家庭变化新模式,日本家庭社会学理论在80年代以来经历‘范式转型’”;(2)在实证研究的主题方面,三十年间的“四个主要方向为:照料与家庭、社会不平等与家庭、比较研究、家庭多样性”;(3)从研究方法看,“总体上,虽然定量研究占到主导地位,但质性研究的重要性在过去二十年间稳步提高,就年轻学者的研究发表来看,定量研究和质性研究的文章数量基本持平,这说明近期研究,在方法方面并无特定偏向,特别是关于‘问题家庭’的研究在当前仍然重要,而对此,质性研究的作用更为有效”。

最后,谈谈我个人对日本家庭社会学领域的内容。近几年,我曾关注“日本独居老年人的孤独死感知”问题,发表相应论文之后,获得《中国社会科学文摘》的转载,并获得宋庆龄基金会日本学学术奖励基金论文类一等奖,也入围了教育部第八届高等学校科学研究优秀成果奖(人文社会科学)。这表明研究日本家庭领域的重要社会状况,不仅值得潜心开展,而且是能够受到国内学界关注的。最近我还就“中日老年人主观幸福感”、“日本适龄女性的生育状况”正在开展研究。

以上内容是本次讲座我想同大家分享的。希望对大家在了解日本社会、具体而言了解日本文科领域的学术研究组织情况方面能够有所帮助,如果能进而引起一点点启发或兴趣,那就“善莫大焉”了。再次感谢大家。

日本家族社会学会主页(http://www.wdc-jp.com/jsfs/committee/index.html)2021年10月查询。

日本家族社会学会ニュースレター(从第1期到第66期)。

Morioka K, 1981, Introduction: The development of family sociology in Japan, Journal of Comparative Family Studies, 12(3).

Ochiai E, 2013, Paradigm shifts in Japanese family sociology, International Journal of Japanese Sociology 22.

Tabuchi Rokuro, 2021, Family Sociology in Japan: Recent Developments and the Current State of the Field, International Sociology, 36(2).

感谢收听。下期将发表“从社会转型看日本青年的“族”现象”,由天津社会科学院日本研究所师艳荣副研究员播讲。欢迎感兴趣的朋友们注意收听。

日本研究之窗——系列讲座(社会)

题目及主讲人

第一讲 “一亿总中流”社会到“差距社会”——日本全民中产社会的形成与分化

第二讲 日本募捐政策的演变及其逻辑

上海外国语大学国际关系与公共事务学院公共管理系副教授 俞祖成

第三讲 多元视角下的日本人口老龄化研究

天津社会科学院日本研究所研究員 田香兰

第四讲 日本环境治理的实践与理论

中央民族大学民族学与社会学学院教授 李国庆

第五讲 了解日本学术研究的一个具体的视角——以日本家族社会学会为例

南京大学社会学院副教授 朱安新

第六讲 从社会转型看日本青年的“族”现象

天津社会科学院日本研究所副研究员 师艳荣

第七讲 作为“移民社会”的日本

长崎大学多文化社会学系副教授 赛汉卓娜

计划每周四发布,敬请期待!

阅读繁体版↓

https://www.jpfbj.cn/sys/wp-content/uploads/2021/11/shehui_episode5.txt

日本国际交流基金会是日本唯一一所在世界各国及地区综合性地开展国际文化交流事业的专门机构。1994年北京日本文化中心作为日本国际交流基金会的北京事务所成立。为加深中日两国相互理解,基于以上理念,本中心在中国各地举办了多种多样的活动及事业。主要活动分为文化艺术交流、日语教育、日本研究知识交流三个领域。

日本国际交流基金会是日本唯一一所在世界各国及地区综合性地开展国际文化交流事业的专门机构。1994年北京日本文化中心作为日本国际交流基金会的北京事务所成立。为加深中日两国相互理解,基于以上理念,本中心在中国各地举办了多种多样的活动及事业。主要活动分为文化艺术交流、日语教育、日本研究知识交流三个领域。

更多活动信息

官网http://www.jpfbj.cn

微博@北京日本文化中心

☜ 微信(ID:jfbeijing)

日本国际交流基金会是日本唯一一所在世界各国及地区综合性地开展国际文化交流事业的专门机构。1994年北京日本文化中心作为日本国际交流基金会的北京事务所成立。为加深中日两国相互理解,基于以上理念,本中心在中国各地举办了多种多样的活动及事业。主要活动分为文化艺术交流、日语教育、日本研究知识交流三个领域。

日本国际交流基金会是日本唯一一所在世界各国及地区综合性地开展国际文化交流事业的专门机构。1994年北京日本文化中心作为日本国际交流基金会的北京事务所成立。为加深中日两国相互理解,基于以上理念,本中心在中国各地举办了多种多样的活动及事业。主要活动分为文化艺术交流、日语教育、日本研究知识交流三个领域。